零散收录 >> 【法师辅导】藏传净土法(第33课)含文字 仅供参考

返回

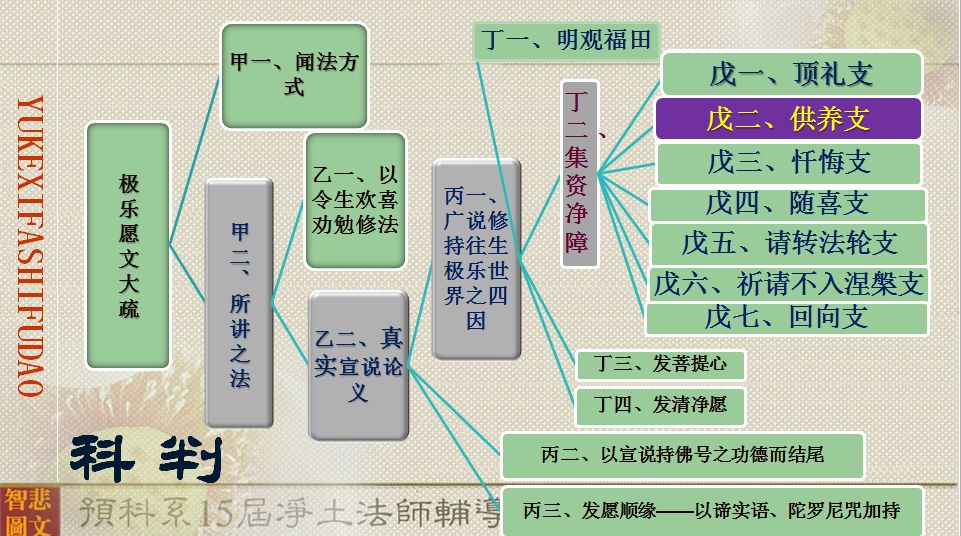

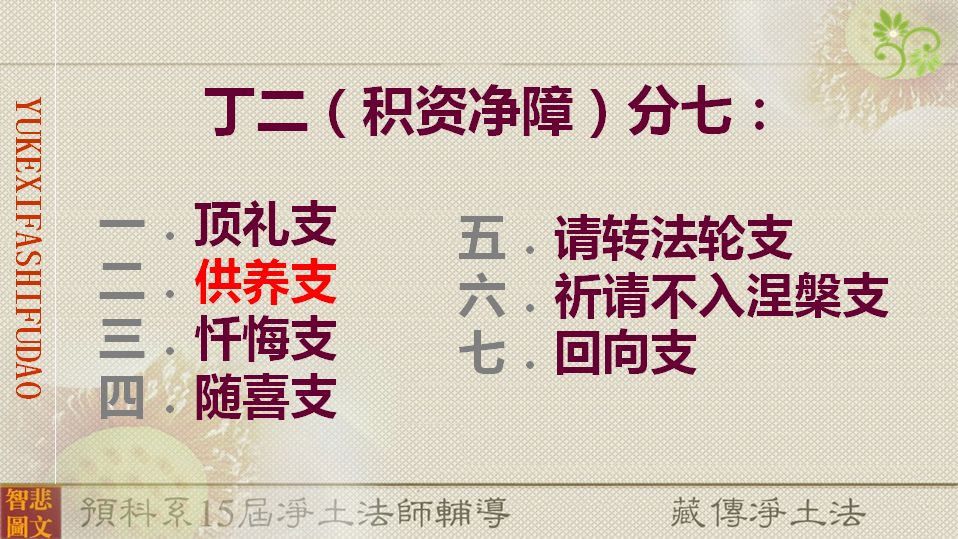

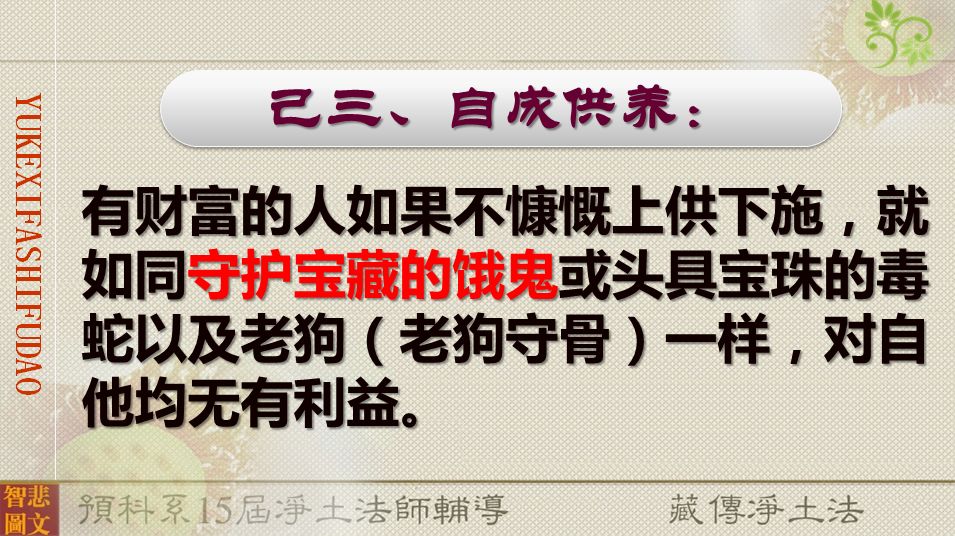

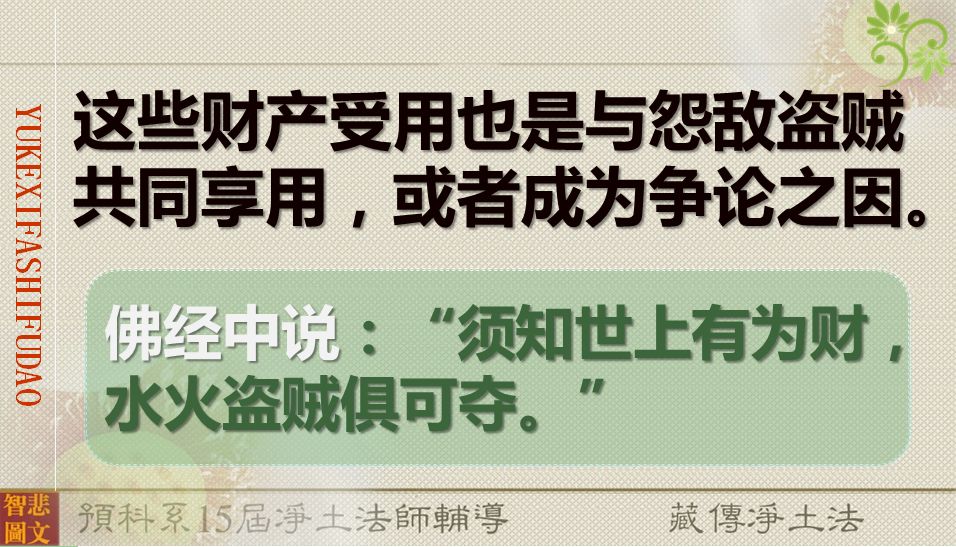

现在还是学习第二部分积资净障的内容。在七支供当中,顶礼支已经讲过,今天我们学习的内容还是属于在对治悭吝或者贪心的供养支的范围当中。有财富的人如果不慷慨上供下施,就如同守护宝藏的饿鬼或头具宝珠的毒蛇以及老狗(老狗守骨)一样,对自他均无有利益。守护宝藏的饿鬼是指真正的饿鬼众生,有一种大力饿鬼是拥有富裕的财富,但是它本人却享用不了。可能有些道友会怀疑,这样的身份到底是怎么样产生的?按一般的说法来讲,饿鬼众生都是很贫穷的没吃没喝,在它的境界中是看不到金银珠宝的。怎么有一些饿鬼众生拥有丰厚的财富,但是自己却不能享用的情况呢?就像《前行广释46课》讲到饿鬼类众生的时候,就举到了一类叫做特障饿鬼(特殊障碍),其中就有一个美女饿鬼,就是属于这样的一种情况。美女饿鬼生前是一位虔诚的信士(婆罗门女),她对于佛教的尊者(修行人)很恭敬,有一次她在对嘎达亚那尊者做供养的时候,当时她就把此事告诉了自己的丈夫、儿子。结果,自己的丈夫和儿子非但没有随喜,反而就生起嗔恨心,说这个光头比丘为什么不去吃燃烧的铁丸,为什么不去吃糠秕,就说了一些很难听话。那一天是佳节吉日,所以她自己遇到了尊者的时候,以很欢喜的清净心供养了圣者,但是她的丈夫和儿子也没有随喜她的行为。当天晚上,亲戚们给我捎来了美味食品,结果被儿媳一人独吞,反而将粗茶淡饭给了我。我质问她时,她妄言回答:‘我吃你的食物,还不如吃自己的肉呢!’此外,我让仆女捎给亲戚的食物,她也悄悄地偷吃了。当我问她时,她信口胡说:‘我偷吃你的食物,还不如喝脓血呢!’后面她在询问的过程当中,两个人也打妄语,一方面,实际上他们是真正的做了这种行为,另外一方面又欺骗主人,而且还随意的想当然的认为没有任何的果报,就发了毒愿。虽然女主人心里清楚实际上这两人有这样不好的行为,但是她们又自己口口声声发誓说没有,她心里面就产生了嗔恨心,没有把这些事情转为道用,而说愿我以后转生到能够看到我丈夫、儿子、儿媳和仆人感受果报的地方。因为她也不高兴了,就发了这么一个不好的愿,果报也是很严重的,她转世时就转成了美女恶鬼。一方面,她财富很丰厚,而且相貌也庄严,她家里的这四个人都因为他们的不如法的行为来世堕到饿鬼界,她也转到饿鬼界,天天的眼睛看着他们感受苦报,也是非常典型的一个公案。所以就有这样的一个例子,也会有这种类似的人存在,但是她的前因就不能说她没有慷慨的上供下施,这个是对应不上的。只是饿鬼界当中也有一些特殊障碍的饿鬼,有特殊的情况,那她最后就是守着宝藏,但是自己却丝毫不能享用。所谓头顶宝珠的毒蛇,这个毒蛇头上顶着宝珠,但是它自己一辈子当中也没有办法受用。另外,它守护自己的宝珠,只要别认稍许靠近,毒蛇具有强烈的嗔恨心,它就带着嗔恨去攻击伤害他人,不让别人接触自己头顶上的宝珠,也同样是一个效果。假如说有些有财富的人不慷慨地上供下施,只是自己带着强烈的悭贪心,而死守着这些财富,就好像头顶具宝珠的毒蛇一样,一方面它自己也享用不到,一方面别人一旦涉及到,它会生起极大的嗔恨损害他人。老狗守骨是什么意义呢?狗老了之后是啃不动骨头的,但是老狗他自己啃不动,但他也不愿意把骨头让给其他的狗,他就一直自己守护着,实际上他也吃不进去,就是对自他均无有利益。所以上师在这里也是说,古今中外有很多的这种吝啬的人,在欧洲文学作品当中讲得很著名的四大吝啬鬼,我们以前在高中的课本上也学过,这些是什么?虽然自己前世是由于一些上供下施的善根而在这世成为一个富有者,但是由他这世所串习的种种习气,这世的相续中极度的悭贪。相续中具有严重的悭吝心,不光是舍不得给别人用,同时自己也舍不得用,就是守着宝物过的生活如同像饿鬼一样的,实际上是很麻烦的,因为他借用这样的这种习气和他的心相续的悭贪的状态,来世肯定会堕到饿鬼界,就非常可怜的一个身份。按道理来讲,前世他也曾经修过一些福德,所以这世才会有财富比较丰厚的一种果,但是 正是由于不懂得如何正确地运用财富,所以使得相续中只是增长了严重的悭贪心,这一世也过得很可怜,一方面,别人也没有用到,另外,自己也享用不到,就像刚才举的这三个比喻一样,饿鬼、毒蛇和老狗。后世还会得到堕入三恶趣的果报,实际上没有任何的必要。所以这一段的意义是,如果你有多余的财产,(有财富的人不一定说只是局限在那种百万富翁、千万富翁才能够上供下施)像我们以前不是讲过按照佛经当中的在家人的一种对财物的分配方法,你要取出一定的比例用于上供下施,这可以使得你后世生生世世受用圆满、福报不缺,在物质财富上面的受用就不会有很多的后顾之忧,是绝对没有问题的。所以说在对于钱财的这种贪执,那尤其是像我们学习净土的人,如果到了临命终时对财产的贪执还非常的严重,临死的时候很可能你往生的机会就没有了,只可能转生到饿鬼界,这也是属于往生净土一个很大的违缘。《百缘经》中有一个公案,佛在世时有一位比丘,因为他的福报比较大,施主对他的供养非常丰厚。这些跟前世的培福都有关系。但这一世迷乱了,当时他的供养是很丰厚的。但这位比丘非常吝啬,从来不肯将多余的资具布施给他人。以悭吝恶业,他死后转生为一个饿鬼,身体像烧焦的木头,面容十分可畏,非常的恐怖。一直守着生前的钵盂和衣物。就是守着这些财产,也是源于他相续中悭贪的习气所导致的。比丘们把这件事告诉佛陀,世尊亲自来到他的房间呵斥说:“你因为生前贪著利养、不肯布施,如今堕为饿鬼,感得如此丑陋的身形。现在你为什么不生惭愧心,还要守着这些东西?”佛陀呵斥了悭贪的诸多过患,并为饿鬼宣说了种种佛法。最后,通过佛陀大力的加持,饿鬼听后心开意解,终于舍弃了自己的悭贪之心,生起大惭愧心,将钵盂和衣物布施给僧众,这才脱离了痛苦之身。通过这个公案,大家要好好的考虑一下,虽然在家人确实是需要有一定的生活资具和钱财,否则如果连这些都没有,修行的资具都是没有的。但是我们对于钱财到底怎么样去运用,就是我们前面也讲过一种很合理的分配:1/4是平时生活所需,1/4用于周转,1/4 要把它储存起来留着急用,万一要是有突发性的事情,横祸重病这些要留着备用,1/4 用来做上供下施,以期让自己的福德力继续的增上,逐渐圆满,这样大致的分配是比较合理的。如果光是把财物拼命的存起来,丝毫都舍不得用于上供下施,到了后世就很难再拥有这些财富,最终就变成一个可能连人身都无法再得到的非常麻烦的境地。这是平时我们在心态上面断除对身财受用过度的贪执,这一点是非常重要的。一个人他可以拥有广大的财富,也可以不拥有,不管是有财没财的人,最关键的一点,相续当中这种悭贪之心,执持不舍的心,对财富的这种心态,一定要通过修行的力量再再地去思维种种的过患、思维财产的本质之后,还是要把它断掉。否则,尤其对一个修行净土的人来讲,到临命终时就很有可能没机会往生西方极乐世界了。这些财产受用也是与怨敌盗贼共同享用,或者成为争论之因。很多时候这些财产受用都是跟怨敌共同享用的。上一堂课好像也讲过了,就像佛经当中讲的财富被五家所共用的情况,虽然他是拥有财富的一个人,但是他的钱财并不完全是给他一个人用的,就像水火盗贼都有可能夺取他的钱财,甚至于还有一种叫损耗鬼,这些鬼也会伺机来损害,最终他自己也是没有受用到多少,一无所有。但是他这些钱财也没有做培积福德的发心,最终使得自己什么都没有了,这是比较可惜的。财物有最初积累的痛苦、中间守护的痛苦、最后耗尽的痛苦,上师也在这里宣说,今天所学内容后面的一部分也会宣讲这个内容,所以待会再把它并在一起来宣说。原文当中讲了有三种人,第一种是鄙劣者(下等者)所积累的全部财产耗费在争吵、打官司之事上;下等者由于前世的因缘,这世也有一些财富,但是又由于相续当中的悭贪、前世的一些不善业的缘故,所以导致他自己受用不到积累的财富,财富也不稳固,总是由于各种因缘,财产就耗费在争吵、各种的财物纠纷、用在打官司等等这些上面。虽然说这个人看起来拥有了很多的财产,但是财产给他带来的后果没有一样是悦意的,都是在种种的不悦意当中、在矛盾当中度过的,这样没有丝毫意义。而且最终财产莫名其妙的就耗光了,这是属于是下等人。第二种是中等者所积财产全部耗尽在宴请亲朋好友上;这一点也可以理解为是自己使用,因为他是 把东西还是受用在自己和自己的家人亲朋好友上面,亲朋好友属于他的我所执的范围,就是通过这样的一种因缘,最终使得对他自己有一定的利益。这是中等者,但是也没有为后世多积累丝毫的福德。第三种是高尚者(上等者)则将所积财产全部用于正法方面(上供下施)。这属于是最好的一种情况,高尚者他拥有财富之后,他有一种比较正确的态度来对待,并不是财富不管积累了多少我都要据为己有,他会把财富用于上供下施。一方面自己也享用,另一方面也做了广大的布施,使得他自己后世依旧能成为一个受用非常圆满的身份。所以对这三种人,像第一类人对自他都没有任何的利益。第二类人是对自己有饶益而对他人没有利益,有些人可能认为他把财富耗尽在宴请亲朋好友上,也算是对他有饶益。我们说对自他真正有饶益,就是让我们相续中的福德增上,我们后世还能够成为一个具有福报的受用不缺的人。但是像第二类人这样宴请亲友的饶益,连暂时增上生的力量都没有具足,实际上还是对他人没什么利益的,对自他也没有太大的利益,只不过说算是自己和自己的亲朋好友暂时受用到了而已。这一点大部分世间人可能都是局限在这一条了,就再没有什么了。第三类的上等者,就是属于对自他都有利的,我们作为修行人以前不懂法理就算了,但是如果我们真正懂得道理以后,就应该自己要再去重新的去思维,重新的去审视,我们应该如何去对待自己的财富。所以一个人相续中要具有舍心,是需要去串习、要去修行的、要去反复的思维财产的本质,否则即便是拥有财富,有时候心里面也很难舍弃,这一点修行人通过修行的力量就会有一个正确的对待。而且,布施的特色就是能够断除相续的舍心,如果你能够迈的开那一步,那你的福报就滚滚而来,那如果你自己相续中虽然道理上明白,但是断不了这样的一种悭贪,对财富一直执持不舍,可能后世也就只能感受到悭贪所带来的后果,这一点就很难说了。佛家里面所谓的舍一得万报的道理人人都懂,但仅仅就是这一条,是不是每个人真的就能够彻底断除对财物的耽执?其实还要通过长期的修行不断的去调整,用法的力量调伏自己的烦恼,最终能够达到舍心的状态,这样就会成为我们临终往生的一个最好的方便。前两种人(将财产)无义空耗,所谓的无意义主要是指没有用在今生来世的方面,对于今生也没有太大意义,对于来世更加没有意义,因为他没有把它用在培积福德、上供下施、继续培福的方面,那就成了所获得的财产最终是无义空耗的。如果将其用于正法方面,则犹如商人放高利贷或在良田中播下种子一般,结果今生来世的受用会成百倍地增长而不会耗尽。这就指的是第三种上等人,他把财富用在正法方面,用在了上供下施、修行善法。然后缘取善法的方面,那就好像一个会经商的商人放高利贷,最后自己得到的回报也是非常超胜的。当然不是说在赞同商人放高利贷,就是从它的特色上,假如说我们自己有漏的财富能够用于上供下施,它就像高利贷的利息一样成倍的在往上增长。或者说,在良田当中种下种子一样,肯定是春天播下一粒种,秋天就会收获万斤粮,所谓的春播一粒种秋收万斤粮的结果就会出现。所以说使得今生来世的受用也会成百上千倍地增长,并且不会空耗。从世间的角度上来讲,这种不会空耗的意义,比如说他种下一次善根,未来他有可能会感召五百世或者多生的具有福报的相。我们后面有一些公案,比如说他正好供养的对境是一位圣者,很殊胜的这种身份,就容易感召生生世世受用丰厚的果。另外一种,就是用我们出世间修行的力量去摄持的时候,果报更加殊胜。比如我们依靠出离心或是菩提心来摄持,这种布施直接就会变成一种解脱的因或成佛的因,乃至到菩提果之间都不会耗尽,这个是很重要的。作为修行人我们平时在做一些上供下施等,尤其你们作为在家居士行持这一点非常的方便,平时在做这些发心的时候,如果想完全让我生生世世受用不缺,只是发一个人天福报的愿,还是比较可惜的。同时,也可以发愿我生生世世福德不缺,并且假如心相续当中有一点出离心和菩提心来摄持,以此福报愿我能够远离轮回的痛苦,并且能够度化一切众生,让众生得以成佛。每一次的行持善法都能够有出离菩提心来摄持的力量的话,那么自己未来的福德不光是可以给自己带来世间的受用,同时还可以成为解脱的因和成佛之因,就是说我们的愿力非常重要。不仅如此,而且财产还有最初积累的痛苦、中间守护的痛苦、最后无常毁灭的痛苦,犹如夏季洪水泛滥一般。如《别解脱经》中云:“财富如流水。”这一段就是上师在前面引用的,如寂天菩萨说:“积护耗尽苦,应知财多祸”,整个财富从初中后三个阶段都是痛苦的自性,人在最初积累财富的时候是相当不容易的,经过很多的辛劳,甚至用了很多尔虞我诈、勾心斗角、甚至缺斤少两,种种不当的行为,最终才积累了一些财富。其实世间人都不明白,他们总觉得现在世间人挣钱,就一定要用这种方式才能挣到钱。其实这个是很愚痴的,你不要光是看眼前的利益,好像其他人用这种方式很快就得到了一些财富,你就觉得积累财产必须要用这种非法的手段。其实不是这样的,如果你用合理的手段去积累财富,然后自己发广大的愿,并且自己平时要注意培福,你肯定不会受用缺失的。等因缘成熟、果报成熟的时候,你的财产就比较持久。像那些用各种非法的行为如缺斤少两、尔虞我诈、坑蒙拐骗的方式,表面看好像他们暂时好像获得了很多的财富,其实都不长久。过了几年之后,甚至有些人因为这个原因就被捕入狱,有各种各样的因缘,最终他还是没有办法继续获得广大的财富。但是可能有些道友会想,法师你说的我也承认,但是也不绝对,我们还是看到有些人是用不正当的手段得到财富,他最终就是发财飞黄腾达了,这种情况又怎么解释?我记得前面有一堂课,曾经也给大家稍许的分析过,业因果之间的规律非常的错综复杂,那种人他最终依旧会感受自己造不善业所感召的恶果。不可能他造了恶业绝对没有果报,甚至还感召了丰厚的善果,这绝对是不可能的。那为什么说他即生当中确实就有一种飞黄腾达的相呢?这跟他前世的业因成熟有关系,就是前世的业因成熟了之后,他的业报还没有享尽,那表现上,他不管做了什么坏事,感觉依旧是春风得意。但是他做的这些恶行的果报还没有成熟,因为前面的善的果报还没消尽之前,第二个业的种子就还没有成熟,这个阶段就有点像世间人经常说的,为什么好人没有好报,恶人没有恶报的现象。这只是一个很暂时过渡的阶段,但是一旦前世成熟的善业的果报耗尽之后,后世或者说下一个业缘出现了成熟的相,如果是他造恶业的业因成熟,马上就体现出来突然之间钱也没有了,权也没有了,而且锒铛入狱,过得非常悲惨,实际上都是跟他造恶业的业力是有直接关系的。所以,大家不用特别羡慕那些通过非法手段获得财富的人,这种手段是特别不可取的,对我们的修行也会有很严重的障碍,所以不需要在这个方面去羡慕。我们学佛之后,大家都懂得取舍之理。你如理如法地用佛教的教义,老老实实地去行持,短暂的时间当中有些人可能也会比较明显,有些人觉得也不明显,但是这些都跟自己的业缘有关系。但最终所得到的果一定是好的,因为你前面的因是善因,后面的果一定是善报。前面我们讲到财产有前边积累的过程,中间守护财产又有一个很痛苦的过程。很多人得到财富后又提心吊胆,担心别人贪图他的财富,每天都过着小心翼翼的生活,生怕自己的财富损耗。这个过程其实也是很痛苦的,而且财富过多之后比如家大业大,中间会出现很多特别复杂的源于财产而来的现行,就是种种的负面效应。有些也是因为钱财过多,而受到了盗匪的损害、威胁生命、绑架,各种各样的情况就不断的出现。从心态上讲,确实还没有以前自己过一个小康生活,有吃有喝那么自在,也不会受到别人的关注,也不会招来盗贼,这些都不太可能。所以说中间守护财富的过程中,也是有很多痛苦的。再往后,在财富损耗失去的过程中,也有很多人接受不了,而出现自杀等各种各样的不好的现象。所以财产本身确实它起到的作用,世间人没有哪一个不贪财的,对吧?包括修行人,在一定程度上也不敢说自己对财产财富一点贪执都没有,但是确确实实,过多的财富确实会障碍修行。并不是说财产自性上有很多过患,而是人们对它的一种执着,而就产生了种种的过患。对于这一点,尤其作为修行人还是要把它看得淡,要放的下,这样修行才会有所成就。当然说到看淡、放下,并不是说你们每个人就不能拥有财富,一定要过着一穷二白的生活,并不是这个意思。而是要断除对财物的贪执这一点,对财富的贪执心是很容易成为修行的道障,这样我们在修行上也比较麻烦。虽然有些人以自己往昔所积善业,而在某一世中拥有无尽财产受用,但如果他们没有(用这些财富)来上供下施,那么今后也将是一无所获,往昔所积善业将在此生就会耗尽无余。就是说,有些由于前世某一世当中也做了一些善法,所以现在他就拥有了丰厚的财产受用。但是,他这些财富源于这一世的新环境的影响,心态迷失了,他就不懂得继续做上供下施,反而对财富极其贪执,后面也会一无所获。那往昔所积累的善根,到了这一世也就耗尽了。这是佛教里经常讲到的这个问题,它只是跨度了一个三世,是很短暂的一个时间。前世积累,这一世自己享用,后一世就堕落了,就什么都没有了。就像你昨天挣了一笔钱,今天我就天天的大吃大喝、花天酒地的享受,第三天的时候你也就什么都没有了。如果是懂得理财的人,昨天挣了一大笔钱,他今天如果能好好的调配自己的财富,又能自己受用,又能够去投资一部分去做生意,让财富继续持续下去,又能够产生财富,明天他就不会饿肚子。也是跟世间商人理解的规律是一样的,只不过把它用在自己的财富上,现在大部分世间人没有信仰,很多人只懂得享受,甚至有些悭吝的连自己享受也舍不得,丝毫不懂得做上供下施,他这一世的财产自己用完了,到了后世的也就什么都没有了。如寂天菩萨说:“积护耗尽苦,应知财多祸,贪金涣散人,脱苦遥无期。”财富有最初积累、中间守护、最终耗尽的痛苦,所以初中后三阶段都是痛苦的。因此我们应该了知,财富它会引发很多的祸患。“贪金”:相续当中贪执财富的“贪”,就是贪执、贪恋。金指的是财富。对相续中贪执财富的涣散之人,“涣散”就是他内心始终处在一种涣散的状态。想要脱离轮回的痛苦是遥遥无期的。那作为一个想通过修学净土往生西方极乐世界,并且想的是即身能够往生的修行人来说,那就要尽量避免对财物过度的贪执,经常去思维一下。所以,我们思维财产是痛苦之根源、无有任何实义后应当上供下施。来培积自己后世生生世世的福德,并且借用发愿的力量,把它变成一种解脱的资粮。财富也是我们每个大乘修行人,处在一个随缘的状态就可以。有钱财的人自己可以随意受用的同时,也要做上供下施;没有钱财的人,在能够保证自己吃喝不愁的前提之下,多余的少分也是要做一定的上供下施,并且,平时要经常修一些意幻供养等等法行。不管钱多钱少,特别要注意的是断除对财富的贪执。这样后世就不会出现刚才所讲的,源于财产反而堕落的这种可能。所以说有钱也是很好的,有了多余的资财能够帮助众生,在这方面也是具有很大的方便性。那没有钱财的人也是很好的,他就可以过着一种知足少欲清贫乐道的生活,其实那种生活非常的自在,尤其修行人心里头比较向往这样的生活,哪怕你出了门你不锁门,其实也没有什么可惦记的,这样一种很自在、心无挂碍的一种生活方式也是很好的。不管是哪一种形式,都要断除对财产的耽执,这一点很重要。如今,藏地的国王(所执有的财产)也无法比拟往昔印度富裕的大施主(所拥有的财产),喇拉曲智仁波切他当时的那个时代,在我们来看还是属于是古代,在藏地的这个环境当中大家都觉得藏地的国王非常的富有,但是实际上也没有办法与往昔印度的这些富裕的大施主,如给孤独长者等等这些大施主所拥有的财产来比拟,他们的福报是相当大的。主要的原因这是由于福德浅薄,这是第一个原因,就是他培福培的不够。第二个原因,及正值日趋直下的劣缘恶世所造成,就是环境不好,环境是五浊恶世的环境,他相续当中能够懂得真正正法意义的顺缘越来越少。其实我们现在也处在这样的环境,为什么现在的修行人也觉得自己对财产还是很难放下贪执呢?主要是由于大环境所导致的。大的环境当中对财富的耽恋的趋向性非常的强烈,这个环境就像一个染缸一样,你在这个环境当中不由自主的也会重视钱财。我们现在的这个时期,人人都向钱看,这一点毕竟还是越来越明显的。世间人张口闭口都是谈钱,钱!钱!钱!都是谈的是这个话题,你在这样的环境里面待,又怎么可能对钱不惦记,别人都会谈,然后世间人都眼睛看着钱,都用钱来办事,全部都是依靠钱来解决问题的时候,那确确实实是有压力的。所有的人就会不由自主的往钱看,只要有钱好像就有了一切,没有钱就觉得自己好像什么都不可以,甚至于是彻底完蛋了。其实从古到今,我们不管是从哪一个历史阶段来看,这方面可能都没有像现代人这么的严重。从古到今大部分中国人,在古代像一般老百姓大部分人的生活方式,就是自己有温饱,能够自助自给,也就过的非常开心的,安安心心的过日子就好了。对于钱财的这种耽执,确实也没有像现在如实的明显,这也是属于是五浊恶世的这种浊世引发出来,就是自相续当中就会产生种种的不同的分别念,对修行确实也起不到好作用。那我们不管怎么样,毕竟现在值遇到正法,反复依靠闻思的这种方便法,懂得正法的意义之后,自己相续中再再的去串习,逐渐的放淡对财物等身外之物的耽执,对于临命终时的往生会很有好处。第三个方面,又因为吝啬心重,就是相续中悭贪心很严重。我们每个人去观察的时候,也会发现自己有这方面的烦恼,也是需要通过长期的修行逐渐遣除。第四,不知因果而导致未能积累暂时的福德。就是真正意义上,虽然说他前面讲的是来做的这种对比,实际上,根本原因也是不知道因果导致,就他还是没有真正的能够了知,没有完全的能够接受他的意义,他还是没有办法。就像我们说,虽然咱们在座的道友谁都知道,舍一得万报的例子,但是不代表你知道的道理,你就能够断除自相续的悭贪,他对于因果毕竟在心相续,只是拂过了一个概念,没有完全的能够接纳,那么他在这一点上,做起来就比较困难,依旧相续中的悭贪心断不掉,然后舍不得真正的做布施,而就导致没有办法积累暂时增上生的福德。所以,拥有少许财食之人为吝啬所缚,自己既不享用也舍不得上供下施,如同一条无牙的老狗守着干瘪的骨头一样。老狗的牙齿已经掉光了,所以啃不动骨头,骨头就代表着这些人的财富,你也没办法跟以前的这些印度的大施主能比上一分一毫,你根本就没办法比,在他们的眼里你还像无财的人一样,即便这样你都还贪执不舍。前面我们学习过给孤独长者的公案,大家都知道,他七次散尽家财,财富非常的广大,就这样的身份,他的布施心也非常的广大,所以一个人的这种心有多大,他的福报就有多大,这是成正比的。所以说越是舍不得上供下施的人,他福德就越浅薄,就会导致后世越来越贫穷。我们懂得这个道理之后,应该要在合理的范围当中,尽可能的做上供下施,自己来世乃至生生世世肯定会成为一个受用不缺的人。昔日,阿底峡尊者初来藏地时说:“在你们藏地,甚至没有一个享受供施一把青稞果报的人,简直成了饿鬼世界一样。”这段教言也是讲到,阿底峡尊者最初被藏地的国王请到藏地来弘扬佛法的时候,藏地很贫穷,所以就用一种类似于苛责的语言,说:没有一个享受供施一把青稞果报的人,意思是藏地太贫穷了,如同恶鬼世界一样。其实,藏地从古到今有很多有大福报的人,当然尊者这样讲,也是有他度众的一种特殊的环境和特殊的这种必要,所以如实来宣说,意思也是在强调让修行人要懂得培福的道理。然后说到,的确如此。正如“微小种子生大果,少量种子产众果”的比喻一样,对于殊胜的对境(福田)哪怕只是供养一粒米,也会获得广大、众多的果报。这个就是说,我们要懂得微小种子生大果的道理,上师在《杂譬喻经》中举了非常好的一个公案,有一个妇女,佛陀到他家去乞食的时候,妇女就供养了一钵饭,佛说:“种一生十,种十生百,种百生千,种千生万,种万生亿,而能现见真谛之道。”妇女的丈夫听到了后他就不相信,他说:佛陀你说的话我是没办法相信的,你说太夸张了,他说难道布施一钵饭,就能获得这么大的福德吗?佛陀就反问他,他看到城里的尼拘陀树,他就说,像这种树它非常大,就是树的种子像芥子一样大,但是树的果就非常的广大。说到这样的问题,我们说,在世间当中有一颗小小的种子,就能长出高达40里的,每年都能够结出无量果实的这样的一种树,那么因果上面又怎么可能不出现种一生十、种万生亿的果报呢?在名言的现象当中,都是能够现量见到,就是连一个无情法的树都能够成熟如是大的果报,何况有人以清净的心,用一颗欢喜心来供养佛陀一钵饭,果报是不可思量的。所以,夫妻俩听到这样的教言之后,也是极为欢喜心开意解,当下就证悟初果。我们了知这个道理之后,大家对于培福,相续中应该有一个正确的认知,自己在能够承受的,要在这样合理的范围的前提下,经常做一些上供下施,经常发一些清净的愿。我们前面反复强调过好多次,道友们在供养的时候,自己的发心首先要调整好,一定要懂得,你在供养之前,要反复的去思维,自己做这种供养的功德是什么。然后,要自己能够拿得出来的,而不是勉强的,本身你拿不出十分,你一定要拿出十分,甚至要拿出二十分来勉强自己,或者就像完成任务一样,其实心里面没有供养的意乐,然后不得不供养,这些违品还是要尽量的通过对布施本身深刻的认知,反复反复的去思维,断除自相续的悭贪,然后对对境带着一种非常欢喜的心态来做供养,这个很重要。这一点即便是目前像佛教徒的这种群体,能够有这样的力量,很多人的心思就比较复杂,不是很清净。有时候说,那好吧,我供养你,然后说我做什么。做的时候,对着上师三宝这样的对境,好像自己都是处在一种施舍怜悯的心态去施舍对方。那我们要搞清楚,三宝的对境不是被你可怜之处,他们是福田,是属于我们恭敬供养之处。你在做这样供施的过程中,是为了增上自己的福报来做这种布施,它是供养之处,而不是悲悯的一个对境。比如说自己要布施、要做供养之前,先把供养支的内容好好的看一下。然后调整心相续到一种最清净的状态,对于所供养的对境,心里头也是完全有意乐的,很诚恳的想去做供养。对于所供养的钱财,也是你能够拿得出来,而不是勉强的变成了一个特别沉重的负担。把心态调在一个最好的状态之后,哪怕是供养了十块钱,哪怕是供养了一点点的资具,都能产生很好的果报。这些方面我们平时要学会去调整,确实有时候人在上供下施的过程当中,反而产生负面的效应,很多的原因都是因为心态没有调整好。虽然花了很多的钱财,但因心态没调整好,最终得出的结果是不好的,并没有得到舍一得万报那样的广大的果报。你看这里举的这些种种的例子,都是讲到他在当初供养的时候不管供养的多和少,像给孤独长者主要是因为上供下施,七次散尽家财,七次贫穷七次富贵,他在做这些上供下施,把自己的家财散尽的过程中,他没有丝毫的负面的心相续的烦脑所摄的情况,这就是我们说的发心清净。那我们完全没有办法跟给孤独长者这样的福报相比,我们不管平时做任何的供养也要发心清净。有钱的可以多做,没钱的可以少做,但那一颗心都是一样清净的,这一点非常重要。所以,如今在我们藏地被公认是富翁的那些人,也难有往昔仅仅供施一碗青稞的果报。如果我们遇到殊胜的福田,发一个清净心对它做供养,自己生生世世都不会变成贫穷受用缺乏的人。但是通过因缘来看一下现在我们自身所处的果,就会知道自己连对一个殊胜的对境供养一粒米的善法都没有做过,所以才会导致这一世生活是比较贫穷的。当然,在坐道友不用对这个问题特别纠结,我以前也说过了,因果的关系还是蛮复杂的,在世间当中比较穷的人,肯定都是以前修行不好的吗?也不敢完全这么说。人的福报的成熟是有次第的,三世的因果也是一个比较复杂的现象,可能你这一世,你的某一个业力习气成熟的时候,感召到这一世没有什么钱,那有可能你相续当中曾经也做过上供下施,只不过这个善根种子还没有成熟,所以这世就没有显现出丰厚的财富受用这方面的一个现象。大家对此不用特别纠结、执着,更加不必听到这个原因之后,有钱的人就非常自傲,没有钱的人好像自己生生世世都从来没有做过布施一样,也不能完全这样去理解,因为因果是错综复杂的一个状态,我们很难看得清的。只能说你这一世,所成熟的业缘不具足这种福报广大的相而已。另一方面很多时候,也可能是出于前世发愿的原因,希望自己转生在中等家庭成为修行的顺缘等等,因此福报就不体现在受用上而已。所以大家在前因上面依此类推,然后生起一个惭愧心,自己就此好好的做上供下施是有必要的。但是,如果依此就判断我的福报就是不如别人,全都是不如别人的这种想法,这种分别念也不一定完全正确。因为我们以前也跟大家在课上讲过很多,佛家里面所讲的福报范围非常的广,它实际上体现在,包括你是不是具有修行的顺缘,能不能遇到善知识,是不是在修法上面没有什么障碍等等,方方面面都是福报的体现。那身财受用也只是其中的万分之一而已,所以这个问题上,不管我们目前处在什么样的状态,都不要纠结,我为什么现在是这样的情况,就是因为我前世没有培积什么什么的,它已经现前成果了,我可以这样去想,当然我也可以这样说,我往昔肯定没有培积广大的福德,所以这世就过的比较贫穷,也可以这样去想。但是想过就想过了,这个没有什么。你第二步,不需自行惭愧,不要觉得自己低人一等,是完全没有必要的。反而是想那既然这样,我这世就应该努力的去修,断除悭贪的烦恼,然后用自己微薄的财富,尽可能的做一些自己能够承受的,能力范围之内的,合理的上供下施。发一颗清净的心,诚信法的力量,相信自己后世必定可以成为受用不缺的人(备注:从往生的角度看,此处不应该发愿来世为富有者)。另一方面,要去接纳自己目前的这种生活状态,就要去修行。那我现在的身份,正好是能够修行,知足少欲的最好的方便,来调整自己的心,断除自相续的烦恼是最根本的。佛教的修行,就是不要到这个阶段就开始去比拼谁的受用多谁的受用少,实际上隐含的意义,间接地推出谁的福报大谁的福报小,谁以前做善法做的多,谁做的少,这个可不是绝对的。而且在这上面去比拼,也没有丝毫的意义,我们还是要在调心上下功夫。钱财微薄的人,他有他的修行方式,对他来讲,也会成为他修行最好的一个道用,成为成就的因缘。那他对于财产如果不执着,那确实就变成了他临命终时最好的一个顺缘。本身也没有什么财富可贪执的,也没有这么多的财产能让他惦记,到临终的时候,正好心无挂碍,大大方方的自自在在的往生西方极乐世界了,这也是一种顺缘。实际上各种各样的身份,没有哪一个不好的。对于有财富的人,也不要心生骄慢,而要知道财产从一个方面,确实也是自己前世积累过善根,这一世更加要继续去培积福德,用自己的比较丰厚的财富做上供下施就很方便。另一方面,也要警醒自己还拥有过多的财富,那要观察自心,千万不要对财产生起过度的贪执,尽量的用于上供下施。同样,也要断除对财富的悭贪,这样才能够在临命终时,也能够自自在在地往生西方极乐世界,心无挂碍。在这些问题上,大家应该有一个正确的态度去对待。后面最后一部分,讲到两个公案,这两个公案都是通过微小的积累福德,做上供下施,最终所产生广大果的这么一个道理。所以也是再再的告诫,因为我们在座的道友,基本都是在家人,在家人主要所修的就是布施,借用自己的微薄的财富做上供下施,来世肯定会成为一个受用圆满的身份。具体第一个公案,从前,我乳转轮王所拥有的统治四大部洲以及与帝释天王平起平坐的广大福德与权威,这也是往昔供养德护如来七粒豌豆的果报。这个公案之前曾经给你们提过几次,并且也跟大家说,推荐去看一下《白莲花论》当中的我乳转轮王的公案,公案还是很长的,但是里面的意义特别的引人深思。它讲到,我乳转轮王前世他是一个卖粮的人,很普通的一个人。当时他们村子里面有人结婚了娶新娘,在世间当中属于喜事。他作为一个观众手中拿了一把豌豆,按照当地的习俗,如果新人走过的时候,就把豌豆撒向他们,代表的是一种祝福、赐予吉祥的意义。就是一个很普通的行为,或者说是村子里面一个很正常的新婚嫁娶的事情。这时候,他就看到德护如来带着眷属走过来,当他看到德护如来的万德庄严相的时候,就生起了极大的欢喜心,非常的欢喜,心很清净的,就把自己手中的豌豆撒向佛陀,他也是一种恭敬之意。撒向佛陀的时候,其中有七粒豌豆,落在佛的钵边上,有些落在佛陀的头发上,还是什么的。但是,这一点提醒大家,你们以后在汉地不同的场合,如果看到了一些具相的上师,看到那些仁波切善知识,可不要拿着米就往上师的脸上扔、往上师的头上撒,这一点就不要勉强去做。因为在我们汉族人的习惯当中是没有这样的习俗的,也不代表你必须要往上师的头上撒东西,才能够获得如是大的果报。就按照我们的传统,迎接到了具相的善知识,就好好的用一种正常的渠道去供养上师就可以了,不一定非要用这种方式才能够得到福德。不是说必须往如来的头上撒豌豆,他最终才获得了广大的果报,而是在于他的清净的发心。他当地的民俗,往别人身上撒豌豆的行为代表的是一种吉祥恭敬的意义。既然我们的身份是一个汉族人,就按照我们汉族人的恭敬的一种表示来对上师三宝做供养,就能够同样获得广大的果报。所以说,大家看公案的时候还是要懂取舍。当时我乳转轮王所获得的果报还是非常广大的,一方面,他作为人间的转轮王统治四大部洲,同时还可以跟天界的帝释天平起平坐,而且平起平坐的时间是整整过了36代帝释天的时间,是很长的一个时间,一直享用人天欲妙。他的权威也特别的大,他感召的果报还是非常殊胜的,但是看他的前因就觉得,哇,这么微不足道的一个前行居然能感召这么大的果,这也是源于他清净的欢喜心,并且对境殊胜(佛陀)的缘故导致的。第二个公案,又如:从前,松西城市一位名乐的施主,其福德十分广大,空空如也的仓库仅看一眼便会盈盈充满,他及妻子、儿子、儿媳、男仆、女仆六人都是仅以意念便如愿以偿,一点点饮食到了他们手中会成百成千倍地增长等等。可能大家看了之后说,哇,福报是不一般的。在我们世间当中,觉得有点像神话故事一样不太可能。当初这六个人都有这样的能力,那主要的原因是什么?他们这六位具有无比广大福德之人,后来于世尊面前闻法而获得解脱。这是它的果。从暂时增上生的角度来看,这六个人福报特别大,只要眼睛看一眼就能使得仓库变的充满,这种福德力是非常广大的。究竟上,他得到了解脱。这两种,暂时增上生和究竟决定胜的果都已经获得了。那么,他们因什么善业而成为这样的呢?往昔,在鹿野苑境内,梵施国王执政期间,发生了一场十二年之久的饥荒。当时,有位施主的仓库全部空空荡荡了,十二年的饥荒,施主他自己以前充满的仓库也已经没有东西了,在清扫仓库时收集了微乎其微的一藏升粮食,随即将米煮熟。也就准备吃了。这时,一位独觉比丘来到他家(化缘)。这时,独觉阿罗汉也是一位圣者,就到了他家托钵化缘。那位施主想:现在我将自己分得的这一份微量米饭吃了也无济于事,终究免不了饿死,就是我把这顿饭吃了话,那我今天不死,明天依旧没有吃的东西,明天也会死。不如把我的一份供养这位比丘。还是在相续当中有一个诚信因果的力量,否则人在这个时候,是很难布施别人的。你想就像人正常的心态,自己的生命在受到威胁的时候,你手上的这块面包是你最后的救命稻草的时候,你肯不肯把它给别人?其实这一点还是很难的。就像饿鬼世界,饿鬼众生就是因为相续中有悭贪心,你说我们一般的凡夫人,谁的相续中没有悭贪心,只不过饿鬼他悭贪的果报成熟,他就堕到饿鬼界去了。我们现在作为人是我们前世某一种善业的因缘成熟,所以我们现在做人,但是不代表我相续中就没有饿鬼的那种悭贪。只不过现在我做人的时候,这种悭贪的心的果报还没有成熟,一旦它的果报成熟,我肯定是一个饿鬼的身份了,对不对?所以说,在这个问题上,我们要仔细分析公案,它难得在哪里呢?就是他在自己的生命受到威胁:这顿饭不吃,他就只有饿死的情况下,他还是诚信了因果,他认为对方是一个比丘,是一个修行人,是一个殊胜的对境,我如果供养他才能够真正地断除自相续当中的恶业报,无吃无喝也是一种业报,整个国家没有吃喝的情况,其实也是一种业报。之后我才可能断除这样的一种果报。因此,就直接把自己的救命的这碗饭就供养比丘了,如果今天吃了今天饿不死,但是终究也免不了饿死的后果,明天后天也就饿死了,所以吃这一顿饭基本也是无济于事的,于是他选择了供养这位比丘。我们在相续当中,主要就是这方面的定解生不起来。一方面,大家都说三宝是福田,但是另外一方面,你在这个时候,你能把这一份饭供养你认为是、嘴上说的是福田的这些对境吗?其实是比较难的,还是比较困难的,就是说对于这个人,他本身对于三宝的功德和对因果的诚信,我们自相续去对比的方式,自己身临其境的去观想,我是不是可以这样去做的时候,这点就很难说,自己不一定能够做到这样。随后将想法告诉妻子,妻子也赞同此事。妻子的善根也非常好,所以这个人还是很有福报,他感召的眷属都非常好,不像我们前面举的美女饿鬼的例子,她的眷属就不好,按理说她自己供养圣者的果报应该是能够往生人天善趣的,可以到天界当中去享福的,但是由于她的眷属不是很好,使得她自己那心也没办法转为道用,后面就生起嗔心,然后发了一个恶愿,就随着丈夫儿子这四个人,全部都堕到饿鬼界感受痛苦。所以像这个人的公案,他的眷属非常的贤善,妻子也赞同。然后,又对儿子、儿媳、男仆、女仆讲了,他们全部赞成。这就相当不容易了,六个人都把自己救命的这碗饭全部都舍弃了,他们全部都赞同这样的想法。于是将所有的米饭集中起来供养了那位比丘。因那位比丘是一位阿罗汉,所以显示神变使他们生起无比信心而发愿。就是源于他这颗清净的心,前面有一个清净心,能够把自己救命的粮食供养出来就不容易了,后面,供养了比丘(独觉)之后,比丘显示了种种神变之后,他们更加生起信心,并且发了清净的愿。上师在这个地方讲的时候开玩笑说,现在的局势,在供养上师了之后,通过上师显示的种种不如法的神变,生起了无比的邪见。所以说,正好是一个颠倒。虽然说起来是个玩笑的话,但是也是极具讽刺的意义,也表现出来现在末法时期,按理来讲,做供养是一个非常好的事情,是一个增长福报的因缘。但是由于末法时期众生本身的福报缺失,所以供养也出了问题,对上师也不生信心。然后前面不观察,供养完了之后又开始生邪见,甚至于又从上师那里要回财产。然后,还拉着上师要去打官司等等,种种的这些让人听起来也觉得特别可笑的一些行为。那我们现在通过闻思的方便,学习了这些法义之后,在做任何事情应该要三思而后行。做的过程当中,应该以法来作为一个借鉴,要如理如法的去行持,这一点很重要。否则自相续当中只会引发过患,而不会产生任何的功德。以此福德力瞬间使空空的仓库全部充满财宝,当时这六个人,因为他们的发心极为清净,并且是在那样的一种状态之下,还能够做对殊胜的对境作供养的缘故,现世现报,直接就解除了贫穷,使得福报极为广大,瞬间就使得仓库又充满了财宝,并且结束了整个国家的饥荒劫。整个国家的饥荒全部遣除了。在《俱舍论》当中讲,如果你供斋,给僧众供养清净的饮食,你以后就不会转到饥荒劫。《俱舍论》当中讲到,人到了人寿三十岁、二十岁和十岁,这三个阶段的时候,那时候人的寿命只有这么短,然后身量也是越变越矮小。到了这三阶段会分别出现三种劫,一个叫饥馑劫,饥馑劫就是没有饭吃会饿死的,大批量的人就是因饥饿而死。这种饥馑劫在《俱舍论》里有描述,就是人们就在挖开地,在地底下找人寿百岁时候的人掉在地底下的一些遗留的、埋起来的粮食,这对他们来讲是特别有营养的。另外,此时的人会把人寿百岁的时候人的尸体挖出来,把它们的骨头熬成汤来喝,人寿百岁时候的人福报是很大的,在他们看来这种人骨头营养成分特别高。由此可想而知,到了人寿三十岁、二十岁和十岁的时候,是一个什么样的世界,是非常可怕的。现在我们所处的时代就已经不到人寿百岁了,五浊导致世界会越来越污浊,逐渐的人的寿命就越来越损减。像这种情况,我们大致了解了以后,应该要再再地发愿,愿自己在这一世的临命终时,一定要往生西方极乐世界。心里面也要有这样的一种强烈的意乐,否则就是再往后一世一世的转下去。一方面,是不是能够继续值遇上师三宝很难说,另一方面,越来越污浊的一种社会环境确实也没办法成为一个修行的顺缘。按照《俱舍论》中的讲法,讲到躲过三种劫,一个是饥馑劫,刚才说的饥荒。第二是疾疫劫,指的是像那种瘟疫一样的劫。第三是刀兵劫,是大量的大范围的战争,人们互相残杀草木皆兵,就像复活地狱一样的恐怖。在《俱舍论》当中有宣讲,我们怎么样才能够避免转到,或者说最后沦落到这三种劫当中呢?第一就是刚才我讲的,《俱舍论》当中说给僧众或者三宝供养饮食,就比如说供斋要清净的,像前面跟你们举过例子,有些把自己破旧不穿的衣服、在家衣服寄到寺院当中去,就像扶贫救灾地区一样。要知道出家人是不会穿在家人的衣服的,都没有办法产生福德。那些你自己不要的衣服去供养福田,这种三宝的对境,实际上也是损耗福德之因。第二种,以前也是有这样情况,有些人把过期了的饮食运到寺院、佛学院来供养出家人,这些都是特别不如法的,你要供养,你供养多少没关系,但是一定要是清净的。一个是供品要清净的,第二发心要清净,第三供品的来源要清净。加上本身三宝这个对境特别殊胜,这样才能够产生广大的福德,而不会导致于转生在饥馑劫当中。第二种,就是怎么样去能够躲过疾疫劫呢?可以给僧众供养药品。给僧众供养药品也要也要考虑清楚,首先要问一下僧团需要什么样的药品。以前我们也出现过这种情况,居士倒是发心是挺好的,但是没有考虑周到,他一厢情愿自己买了大量的药品,然后直接就供养僧众,但他不知道僧团到底需要什么样的药,导致于药品消化不掉。因为你要供养一个食物,好吃不好吃,出家人是不太计较的,知道是信士的供养,怎么样也会把它吃进去,对吧?这一点还不至于浪费。但是如果正好不是僧团本身需要这种药,他不需要这么大量的这一类的药,这种药又卖不出去,你总不能让僧人把药当饭吃,对吧?是损害身体的。药就消化不掉,最终导致药品过期,大量的浪费,这也是比较麻烦的。所以,我们要供养的时候也要有智慧,你要首先问清楚你们这里需要什么样的药,那我这里就买相应的药供养僧众,僧众也能够受用的到,那你自己的福报也得到圆满增长,并且以此就不会转生到疾疫劫当中去。第三种,自己如果能够再再的行持戒杀、放生,就不会转入到刀兵劫中去。在《俱舍论》当中也有描述。那我们现在这个公案里,讲到了国家经过了12年之久的饥荒,是很可怕的,在那种时候,可能真的出现了这种人吃人肉的情况,可能也会有,不好说。但如果我们自己现在能够尽可能的培积福德,做广大的上供下施,就能够避免处在这样的刀兵劫。所以他们当时也是源于那样的一个因缘,而使得福德圆满,并且结束了整个国家的饥荒劫。从此以后,他们一家六口任何一世都转生于富足之家,甚至连乞丐、饥荒之声也未曾听过,最后于释迦牟尼佛在世时变成如此具广大福德之人。而且最终在世尊面前闻法而获得了解脱。所以我们每一个修行人,平时也尽量的在自己能力范围之内,以一种清净的发心去做事。发心清净最重要,不要带有太多复杂的想法,如果心思太复杂也没有什么信心,那不供养也可以,就拿着钱去戒杀放生也是好的。因为你不生邪见,你会觉得你自己实实在在的救了一个生命。你不生邪见,那样也可以的。不要一边又做着供养,一边还生着邪见,一边做供养的同时,又说那你拿着我的钱,做这个做那个,各种各样的分别念,这样就没有福报了。所以,我们对于供养意义的本身有一个正确的态度,你供养对方是因为你认为对方是福田,那供养了之后,就不要去看对方的过失。自己有一种清净心的摄持之下直接发愿,那你的福报是最广大的。而且有时你们没有什么顾虑的,比如对于善知识上师仁波切的这种身份,大家就不会有很多顾虑,因为知道供养上师的这一些资财,上师一定是用在弘法利生的。这样的一个对境,丝毫的顾虑都不会有,就不会引发出我们后面的那种又生邪见,又产生不好的分别,这样折损自己的福德。所以,大家不管是上供也好,下施也好,供养上师也好,供养僧众也好,供养一个寺院的几位僧人,或者供养一个大型小型的寺院也好,都应该以清净的意乐做供养。既然要供养了,就不要再生起各种分别,供养了之后,好像钱还依旧是自己的一样,然后支配着寺院说:你用钱能干这个,不能干那个,你不能那么花。实际上,你不是已经供养了吗?你不要说你供养钱了,还是你自己的对吧?所谓的供养之后,你对钱是没有支配权的,你已经没有所有权了,就应该自己清清净净的好好发愿就足够了,这样才能够圆满福德。另一方面,在供养之前如果自己确实有一些分别,你也应该考虑我想不想供养这个对境,你先把这个对境观察清楚,确实觉得自己认定这个对境是具有殊胜功德的,是能够圆满我福德的这样一个殊胜的福田,就一心一意的供养就可以了。前面的观察有了之后,后面的邪见就不容易产生,如理如法。还有,我们前面也讲过,本身三宝是一种福田,所以并不是说这个寺院有功德,那个寺院没功德,作为在家居士来讲,过多这样去鉴别其实是不如法的。你们尽量的去串习一个清净的心,相续中要观清净心。然后把自己的心态调整到一个最好的状态之后,清清净净的做供养,以此而做广大的发愿和回向,功德就是最圆满的。剩下的就不是你的问题了,而且不管这个对境是什么样的一个寺院,或者是什么样的道场,或者是什么样的汉藏乃至于南传的僧人,本身他们都是福田,不要有太多的这种邪见分别,这样也是留存自己福德之因。换句话来讲,这些对境确确实实也是能够堪作人天师表的供养对境的。所以作为在家居士不要邪见太重、不要分别太重。这一点我相信可能在座道友,对于我们学院这边都是有清净心的,但是也不能对学院这边有了清净心,就认为其他所有的汉地的寺院都没有功德,这些想法本身就不合理。你要认定三宝的自性就是福田,就是最殊胜的一种功德田,源于佛宝、法宝、僧宝、上师等做善妙的供养,福报不可思议。所以大家要有一个正确的见解来摄持,才能够使得自己的福德不丢失,才能够以一个小小的因缘,创造广大的福德。最终借由我们的这种广大菩提心的发心,后面必定能够成就圣果。所南得义檀加热巴涅,托内尼波札南潘协将,

杰嘎纳齐瓦隆彻巴耶,哲波措利卓瓦卓瓦效。

文殊师利勇猛智,普贤慧行亦复然,

我今回向诸善根,随彼一切常修学。

三世诸佛所称叹,如是最胜诸大愿,

我今回向诸善根,为得普贤殊胜行。

生生世世不离师,恒时享用圣法乐,

圆满地道功德已,唯愿速得金刚持!

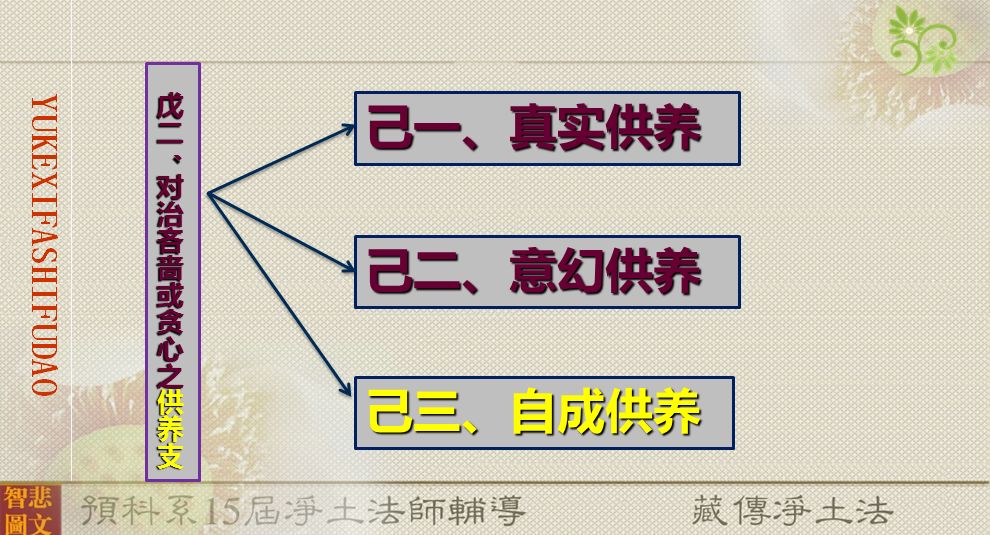

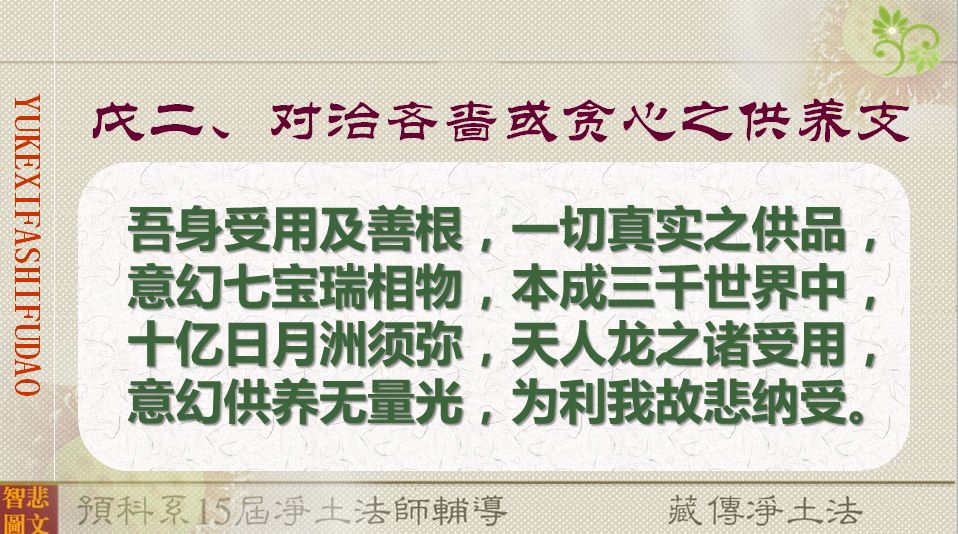

PPT