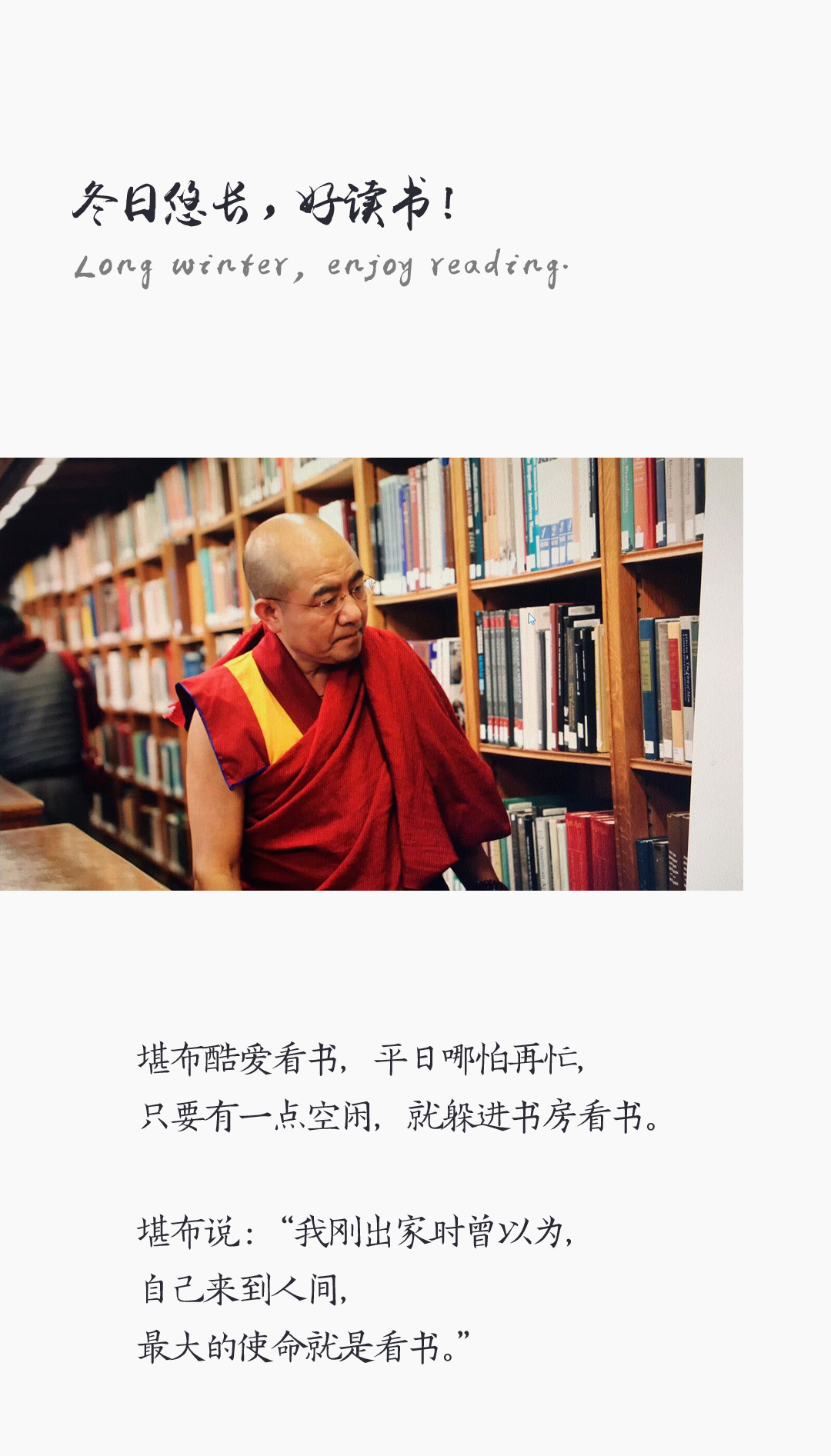

东汉时有个叫董遇的人,以打柴为生,清苦度日,但他好学,一有空就读书。哥哥经常讥笑他,他并不在意,勤学不辍,有了大学问。后来写出两本好书,出了名。有人请董遇去讲学,他不肯,只是告诉来人:“读书百遍,其义自见。”那人说没有时间,董遇便教他用“三余”读书:冬天是一年之余;晚上是一天之余;雨天是平日之余。话一传开,人们知道董遇有学问,都来求学了。我看今天的人也不太爱读书,说太忙了,其实也是借口,没那么忙吧。肯学的话,早晚还是有时间的。

西汉有个人叫路温舒,从小好学,但家里穷,没钱读书,只好以替人放羊为生。有一天,他赶着羊群来到一个池塘边,见里面的蒲草一片一片的又宽又长,于是采了一大捆背回家,晒好压平,裁得与竹简一般长,编连起来。然后他不断地借书来抄,并做成一册一册的,每次放羊就带在身边,边放羊边读书,最终成就了大学问。唐朝郑虔的情形与之类似,他爱写字,却没钱买纸。他听说某座寺院堆了几屋子的树叶,便付了点钱将那里租下来,然后每日在树叶上练字。等他把所有树叶写完,也成了著名的书法家。

古印度有一种“贝叶经”,就是在一种叫“贝多罗”的树叶上抄写的佛经。前段时间,我就得到一本由贝若扎那尊者亲手写在大树叶上的佛教论典。虽然年代久远,但上面的字迹依然清晰可辨、完好无损。现在可能没有人为了学习而抄写经论了,因为没有必要,法本很容易得到。但我刚来时还是抄过的。那时候有很多法本得不到,好容易借到一本,晚上就在煤油灯下抄写。人家要我第二天还,那就连夜抄。像《俱舍论》等很多经论,我都是熬夜抄完的。现在想想,为了求法,下些功夫甚至苦行是值得的。如果你不下功夫,即使有智慧,也很难成功。如果你肯下功夫,即使智慧一般,也可以成功。

清朝史学家、思想家章学诚小时候记性差,常被同学讥笑,但受《中庸》“人一能之,己百之”的启发,他总是告诫自己要“笨鸟先飞”。结果,在百倍付出、看似迟缓却从不松懈的努力中,默默成就了自己的事业。因为笨,所以要下更多功夫。那忙呢,是不是就没办法了?忙谁都忙,宋太宗那么忙,但他规定自己每天必须读完三卷《太平御览》。大臣们怕他累,劝他不必看那么多,但他始终坚守这一进度,一年全部读完。所以,忙的人,可以细水长流,持之以恒地下功夫。

作为一代大儒,朱熹每天天不亮就起床,穿戴整齐后来到家庙,在先圣神位前行跪拜礼。之后回到书房,打扫房间,清理几案,把书籍摆放整齐,然后闭目端坐一会儿。从少年到老年,日日如此,从来没有松懈过。这也让我记起一位老修行人,读小学时,我曾寄宿在他那里两年多时间。我记得,当时他已六七十岁,每天也是很早起床,起床后,一边念咒一边穿衣服,然后就在房间里扫地、洒水。做完这些,便回到床上坐好,开始念诵和禅修。不知为什么,至今我都能想起老人清净的修行身影,以及那个简朴而整洁的小房子。“一屋不扫,何以扫天下”,不管你是住在城市里的大房子、寂静地方的木屋中,还是悬崖峭壁的茅棚或山洞里,先把环境打扫干净,再修心,心就容易清净。

新加坡的许哲女士自己讲过,她在快三十岁时,因为不愿成家,离开故乡跑到香港做清洁工。有一天,她从报纸上看到一则征聘秘书的启事,立即写了封应征信。结果未经面试便被录取了。原来那个德国老板能够因字识人,一看信,知道此人可用,于是让她第二天上班。有一次,唐穆宗看大书法家柳公权写字,赞叹不已:“你字写得这么好,有何秘诀?”柳公权回答:“用笔在心,心正则笔正。”我们现在写字的机会不多,有的话,即使只是写一张便条,也要先把心调好,然后把字写工整,这样至少可以向人传递一份恭敬的态度。

读完后放回原处,这是好习惯。但我做得不好,每次拿一本,再拿一本,结果弄得满屋子都是书。后来要放回去,又找不着原来的地方,只好随意放,等以后再规整。其实就是个习惯问题,从小养成好习惯,拿一本看一本,看完立即放回原处,就省心多了。前段时间我去炉霍一所寺院,有位格西请我吃饭。我一进他的屋子,里面确实是清、净、洁、正,感觉很舒服。他有间书房,全是书,排得整整齐齐。书桌旁的小架上只有几函,是藏文书,长条的那种。我当时就赞叹说:“你的书房真舒服,我都想在这里看书。”

司马光每次读书,都要把书桌擦得干干净净,手洗净,铺好桌布,然后才取出书,打开阅读。每次翻页时,他都是用右手的拇指贴着页边,再用食指轻轻帮助翻动。如果要带着书出门或散步,他就用木板托着,不敢用手捧,怕手上的汗染污到书。他有上万卷书,而且每日翻阅,但读了几十年,书还是崭新的。藏地人敬书也是有传统的,尤其是对佛教典籍,特别恭敬。出家人甚至在家人,都知道佛陀的教法就留在这些文字中,而这些文字跟佛陀没有差别。所以他们会把经书法本都摆放在高处,然后在前面供灯、供水、供花。

当然,光是恭敬也不行,还要看。如果是增长贪嗔痴的书,不看最好,但佛法书籍从来都是对治这些的,有价值,应该看。这几年我翻译的书、传法的讲记,都是免费送给别人的。我的每堂课,都是依据佛教的教证公案和世人的可靠观点来讲的。让你课堂上一个字一个字记下来,很困难,但讲记做好后,要看。看了以后,课上没听仔细、没听懂的,会明白的。做本书不容易,“台上一分钟,台下十年功”,我讲一堂课时间不长,但之后还要花很多时间整理、校对、付印,很多人都在付出。要对得起这些付出。做书不易得书易,但越容易得到就越不珍惜,这也是一种规律。以前在藏地,谁手里有一本《大圆满前行》,大家都非常羡慕:“他竟然有《大圆满前行》!”然后争相借来抄。对法、对法本都是那么渴求。但现在太方便了,再殊胜的法本很轻松就能得到。☟☟☟