接下来讲《发起菩萨殊胜志乐经》的最后一堂课。昨天讲到戏论的过患中,其偈颂还没有全部讲完,今天接着讲最后一段。昨天说到,有戏论的人难证菩提,智者不应该亲近戏论。

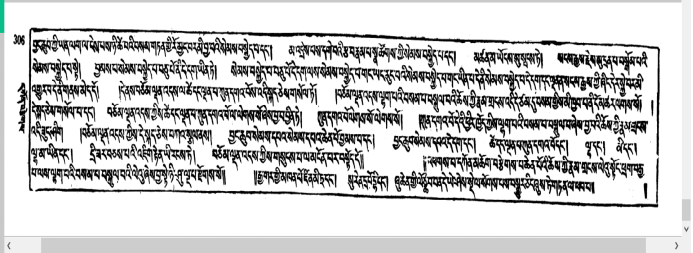

这个教言很重要,有戏论、诤论的地方,这里的戏论是指世间琐事比较多、执着非常严重、有诤论、多生烦恼的地方,智者应远去百由旬。每个人的因缘不同,以前觉得是寂静、增长善法的地方,后来因为种种原因产生众多烦恼、争执、诤论,到了一定的时候,有智慧的人应远离诤论之处一百由旬。关于由旬,如《智者入门论》云:སོར་མོ་ཉེར་བཞི་ཁྲུ་གང་ལ།། གྲུ་བཞི་གཞུ་འདོམ་གང་ཞེས་བྱ། ། གཞུ་འདོམ་ལྔ་བརྒྱ་རྒྱང་གྲགས་ཏེ། ། རྒྱང་གྲགས་བརྒྱད་ནི་དཔག་ཚད་དོ། ། 廿四指一肘,四肘称一弓, 五百弓闻距,八闻距由旬。“一由旬”在网上和很多经论中有不同的说法,但是按照《俱舍论》《时轮金刚》和麦彭仁波切的观点,སོར་མོ་ཉེར་བཞི་ཁྲུ་གང་ལ།一个中等人的二十四指是一肘,གྲུ་བཞི་གཞུ་འདོམ་གང་ཞེས་བྱ། །四肘为一弓,大概长一米一,གཞུ་འདོམ་ལྔ་བརྒྱ་རྒྱང་གྲགས་ཏེ། །五百弓为一闻距,རྒྱང་གྲགས་བརྒྱད་ནི་དཔག་ཚད་དོ། །八闻距是一由旬,因为《智者入门论》这种算法比较通用。像《大唐西域记》说当时印度的僧王,军行一日叫一由旬,即四十里左右,也有这样的说法。如果按照《智者入门论》的算法,一百由旬就是五百多公里,从色达到成都有六百一十多公里。如果喇荣有诤论、烦恼,那就离开,到成都好一点。这是一百由旬的概念,上述这种算法比较合理。拓展内容【1】

《有部百一羯磨》卷三注释曰:“言逾缮那者,既无正翻义,当东夏一驿可三十余里,旧云由旬者讹略。若准西国俗法,四 拘卢舍为一逾缮那,计一拘卢舍可有八里,即是当其三十二里。”这跟当今公认的说法相同,一拘卢舍约四公里,四拘卢舍为一由旬,一由旬约为十六公里。

但也有八拘卢舍为一由旬之说法,根据《注维摩经》六:“僧肇曰:由旬,天竺里数名也。上由旬六十里,中由旬五十里,下由旬四十里也。”可见古代也有类似于当今公里与市里的不同说法,如果没分清上由旬、下由旬的话,其差别还是相当可观的。

根据《 那先比丘经》的说法,一由旬合四十里:那先问王:“王本生何国?”王言:“我本生大秦国,国名阿荔散。”那先问王:“阿荔散去是间几里?”王言:“去二千由旬,合八万里。”

所以,不管是在修行的道场,还是在家群体中,如果自己诤论的因缘越来越多,烦恼越来越多,选择离开比较好。

此偈颂,跟藏译本和隋译本的都不相同,藏译本里面没有这么讲。作为一个想获得功德的出家人,不应该住于诤论的地方,下面讲这样的道理。

拓展内容【2】

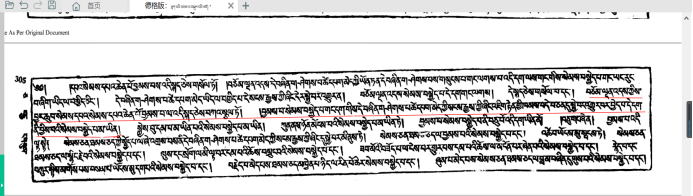

A,藏译本见下图:

B,隋译本:

我今出家求利德,莫作诤竞生恶心,无有田地及商估,为何事故起诤斗。

--《发觉净心经》隋北印度健陀罗国三藏阇那崛多 译

作为出家人,不应该亲近有诤论和烦恼的地方,也不应该在那里建造、设立舍宅作道场。因为在有诤论的地方,弘法利生和修行都不会成功。如果弘法利生和修行都不成功,作为修行人,在那呆着也没什么意义。若是"三想瑜伽士",也许是为了吃喝拉撒,除此之外也无法利益众生,甚至给众生、佛法带来危害,这不应理。所以不应该亲近这样的地方,不应该在此建立道场和住宅,出家人不应该住于诤论之地。这部经典的所化众生主要是出家人,当然也有部分行者、居士。作为真正的出家人,如果诤论很多,确实没有必要。出家后自己要修行,修行有两个目的:一是自身成就,二是利益众生。如果这两点都做不到,出家也没有意思。如果自身的烦恼没有减少,反而越来越多,对众生没有饶益,这样披着袈裟有什么意义?出家人是不是出了家以后,就没有烦恼呢?也不是。以前我劝过很多人出家,后来觉得出家也不那么简单。对有些人来讲,出家也未必真的是修行好、对众生有利。出家人当中,有些人虽然身披袈裟,但心一点也不堪能,所作所为全是自私自利,这样的出家人比在家人还不好。为什么呢?别人看到你是在家人,即使看不惯也是正常现象;如果穿着僧衣,行为不如法,心不堪能,经常懈怠、睡眠、懒惰,没有闻思修行,在不同场合制造各种矛盾、是非,这样的出家形象,影响非常不好。以这样的形象给别人带来痛苦,很不好,生活也没有什么意义。现在有些地方的寺院,出家人与出家人之间发生诤论、冲突、矛盾,出家人跟在家人也经常发生诤论、争执,不管是在口头上、心里上还是行为上。我觉得这种出家人最好还是闭门不出,闭关好一点。有些所谓的出家人,可以观察自己的相续,没什么观察不出来的。自己活在人间对众生有利还是无利?如果对众生没有利益,那披着袈裟毁坏佛法,绝对不可以。这方面,作为出家人要考虑。这里讲的,主要是对出家人有这方面的要求。

佛陀在此说,出家人与在家人不同。汉传出家人的传统,刚开始也是乞食,在百丈禅师以后,建立了汉传出家人一日不作一日不食的道规。但是一般来讲,除了拥有养活自己的田地以外,没有余田,不过现在很多寺院都没有这些了。出家人没有田地、家宅、妻子、儿女、奴仆,没有财产、地位、荣华富贵。此处,藏译本讲还包括亲朋好友。出家以后没有必要整天维护这些,若出家后仍被世俗的牵挂一直缠缚,死的时候,虽然形象是出家人,实际上也很可怜,这样的出家人不配披如来的僧衣。为什么对个人、对道场、对其他人一直这样诤论呢?没有任何实义。出家人要么自己过清净生活,要么离开有诤论的地方一百由旬。以前一百由旬很远,其他人想找都找不到。现在的一百由旬,从甘孜机场坐飞机到成都只需要一个小时,也不算特别远。如《佛子行》云:抛弃故乡佛子行。如果有诤论,修行没办法成功。在此,诤论和戏论的意思相同。拓展内容【3】

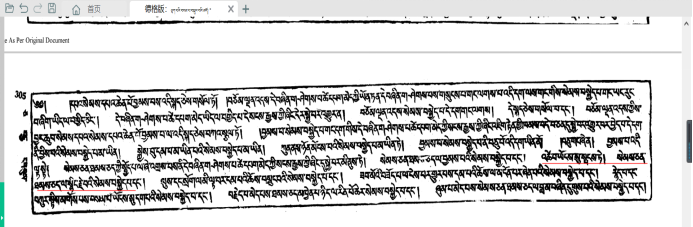

A, 此偈颂,藏译本讲还包括亲朋好友,见下图红线标处。

丙二、抛弃三毒根源之故乡:

贪恋亲方如沸水,嗔恨敌方如烈火,遗忘取舍愚暗者,抛弃故乡佛子行。

---《佛子行》

学院是如此,我自己也是如此,在座的各位也应如此。如果将来在学院发生诤论,没有必要呆在学院。这里是非常清净的道场,法王如意宝已经维护了这么多年。法王圆寂马上十八周年,传承弟子们也一直很清净地维护着这个道场。因此,任何一个人在这里如果制造是非、诤论,不管是什么身份,即使是堪布、堪姆、管家,都没有必要住在这里。总体上,学院很清净,自从法王圆寂后,没有发生过个人与个人、集体与集体之间的矛盾,大家都和睦相处。学院的和合算是一种优势。否则,比如我们有十几二十个堪布堪姆,表面上说得很好听,但实际上不和,但我们没有这样的情况,总体上看来很好。如佛经中云:以欲为本故,王王共诤。为了妙欲,王与王之间、人与人之间、兄弟姐妹之间、夫妻之间,因为贪欲,大家一直在争,这样没有任何意义。

出家人所住的环境,应远离喧闹的城市,住在寂静的阿兰若。出家人身份跟在家人不相同,身穿佛陀亲自加持传承下来的袈裟--与众不同的法服,这样的身份值得所有天人、仙人、天龙八部恭敬。如《地藏十轮经》云,哪怕有出家人碎片许僧衣,尸陀林当中的鬼神也要顶礼和顶戴。“诸仙咸敬事”,藏译本讲到,出家人身口意应该更加调柔寂静。作为修行者应该修安忍心,如果以出家人的身份,经常挑起是非、打官司,在人与人之间经常制造矛盾,这确实是非常糟糕的出家人。作为出家人,应修安忍心,不该有各方面的诤论。拓展内容【4】

A,教证:

善男子。当观如是过去罗刹。虽受无暇饿鬼趣身。吸人精气饮啖血肉。恶心炽盛无有慈悲。而见无戒剃除须发。以片袈裟挂其颈者。即便右绕尊重顶礼恭敬赞颂无损害心。

---《大乘大集地藏十轮经》

B, 藏译本讲,出家人身口意应该更加调柔寂静,见下图绿线标处。

如果喜欢诤论、戏论,一定会增长毒害心。汉译本和藏译本当中,这段话的译法稍有不同,说是“心如毒蛇、夜叉,一定会堕入地狱、饿鬼”,毒蛇和夜叉的嗔恨心很严重,大多数的时间都处于嗔恨心、痛苦当中,这种人一定会堕入地狱和饿鬼。因为如果你对别人有戏论,肯定有毒害心,有毒害心的人一定会堕入恶趣,所以作为出家人应该修安忍。拓展内容【5】

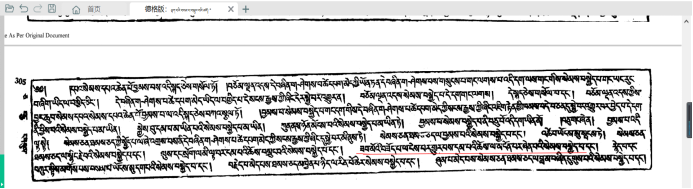

A,藏译本的此偈颂,见下图蓝线标处。

B,隋译本:

心如毒蛇及罗刹,当生地狱鬼畜生,戏论行者得不难,故于解脱生精进。

--《发觉净心经》隋北印度健陀罗国三藏阇那崛多 译

沙门四法,如《沙弥五十颂》云:他骂不还骂,他怒不还怒,他打不还打,寻过不还报。法王如意宝在加拿大的开示,也讲到沙门四法。小乘的沙门四法,意思是别人骂你,不要以牙还牙、谩骂他人;别人不高兴的时候,你从表情上也不要还怒;别人真的要想打你,作为很清净的沙门,你不会还手;别人说你的爷爷奶奶、你的父母、你个人的各种缺点,你也不应该报复对方。有很多人,别人根本没有惹你,你就生气,真的很惭愧。可能是因为前世当过毒蛇,怒气和怒心没办法消。有些居士也是一样,可见嗔恨心是很可怕的。

从广义上讲,居士和佛教徒都是沙门。沙门དགེ་སྦྱོང་།,即行善者,修行善法的人就叫做沙门。从这个角度而言,居士和出家人都可以称为“沙门”。从狭义的层面解释,沙门就是指出家人——沙弥、沙弥尼、比丘、比丘尼和正学女,即你们所说的“式叉尼”。你受了式叉尼戒以后,请不要天天跟这个说过失,跟那个打架、发脾气、谩骂。

大乘的沙门四法,是在此基础上饶益众生。别人打我,我不但不打,还要帮助别人;别人谩骂我,我不但不骂,反过来要用自己的一切去饶益他。以前佛陀跟弟子对话,弟子问佛陀:“如果我做错事,别人实话告诉我、指出我的过失怎么办?我明明没有做错,别人完全无中生有诽谤我该怎么办?”佛陀回答说:“真正的修行人,哪怕没有做错,别人无缘无故诽谤你,你都应该用饶益心来帮助他。”要做到这一点,对很多人来说很难。形象上虽然拿着转经轮、念珠,身披袈裟,或者当居士。但实际上,其修行都只是停留在口头和文字上,而行为上、内心当中别说大乘佛法,连沙门四法都很难做到。

法王如意宝的演讲翻译成好多个国家的文字,不知道你们学过没有?其实法王如意宝当时在西方的演讲,现在看来特别好,适合西方人的心态,一方面没有舍弃佛教的味道,同时也随顺西方人的观念,更适合现代人的心态。更重要的是,能对治他们相续中的烦恼。听了法王的这些演讲,能对我们自宗法脉,还有密法产生极大的信心。所以,如果没有出现大的违缘,我很想把法王三十年前在外面所讲到的部分演讲立成文字。与之相比,我所讲的这些,千百万分之一都比不上。

以后在座的各位,对上师如意宝,或对自己有恩德的上师的著作、他们所讲的法,要保存下来,这一点很重要。就像乾隆、顺治、康熙这些大国王,整理经典并流传给后人,这是非常伟大的工程。同样的道理,每位上师只是在一段时间内出世弘扬佛法,不可能长期住留。在此期间,有些弟子会把上师所有的言教全部记录下来,有些弟子却不怎么重视。如果不记录,上师的言教到一定时候就没有了。这些年,我年岁渐长,越来越感觉到上师在世时的教言,确实非常有价值。哪怕上师老人家开一个玩笑,都有很多甚深的意义。如果他的声音和文字消失于世间,真的很可惜。去年一整年,我每天都发一段上师如意宝的教言和一张照片,一方面是提醒自己,另一方面是想帮助大家。以后不一定有那么多资料,但如果自己生命等各方面都可以的话,希望能继续这样做。一方面报答上师的恩德,另一方面对现在的人来讲,这样很有意义。如果这种价值我没有说,大家不一定知道。有些人的价值观,在邪分别方面比较厉害,真正的智慧不知道有多少?

有了戏论、诤论、执着,导致很多行为不如法,即生当中经常被关进监狱。没有自由,被人事所束缚,自身被各种各样的刑具加害,被鞭子抽打。

前段时间,色尔坝的两家人为了五元钱打篮球的费用,互相打得很厉害,十几个人为这件事专门找来武警。县上一个领导让他们自己谈,两边都说对方要求很高,没办法。后来他让小伙子们的裤子脱下来,用拖拉机发动的皮带狠狠地抽其下身,到最后每个人都说:“我们自己谈,不需要任何条件。”可见人快乐的时候,要求很高。在他身上施加各种惩罚的时候,其傲慢心、要求,就都没有了。可见世间的各种痛苦,都来自于诤论和戏论。

执着戏论、诤论的人,遇到的环境都不美,经常遇到恶知识,美名不会增长,恶名天下皆知。他的心经常不欢喜,有诤论、有执着,生活、修行不可能顺利,不可能有快乐。

如《正法念处经》云:恶者则近恶,或习近懈怠,坚心增恶法,彼行地狱道。恶劣的人经常遇到恶劣的人,习惯性地懈怠。这种人对恶法方面坚定不移,心不会脆弱。有些人对恶法很刚强,很有自己的个性,别人怎么样也没办法化解,他自己说了算,善的方面则很脆弱。如是恶劣者,一方面经常遇到恶知识,不会有欢喜心,名声慢慢变得很臭,再加上懈怠、懒惰、恶心增长,最终的下场只有堕入地狱。原因是什么呢?就是戏论、执着。

生在轮回的众生,确实很可怜。众生也有差别,有些人虽然是可怜众生,但是自己的恶习稍微薄一点,善心稍微浓厚一点,也有这样的情况。

以上讲到戏论、诤论的过失。

如果舍离戏论,有什么功德呢?不管是人也好,非人也好,都无机可乘,眷属也不会违背你,他们也很欢喜。如果好的人都纷纷离开你,应该是你太喜欢诤论了,根本不考虑别人。如果舍离戏论,会遇到善知识和善友。确实,人如果太执着戏论,他身边的人都呆不住,因为谁都是有感受的人。如果你戏论比较少,邪魔外道会远离你,自己修行不会有违缘,身边的人也很有安全感。一方面是由于环境的原因,另一方面跟自己的修行有关系。

那天有个道友跟我说:“以前在外面,每个月两万多块钱的工资,心里很不快乐。现在发心费才两百块钱,但我很快乐。”有些人以前月薪十多万,在这里只有五百多块钱的生活费,却充满欢喜心。如果执着戏论,即使一个月一百万都不满足,考虑如何投资,再多赚点钱。如果心态调整得好,人际关系很好,即使财富上面不是那么多,也过得很充实,很开心,修行等各方面特别有意义。

我家乡居士林的老人,一个月给他们发一百块钱,他们特别快乐、很开心,每天拿个转经轮:“我们这一生真的很有意义,遇到了好的善知识,遇到了好的善法。我一辈子造业,晚年遇到佛法真的太好了,我每天念了多少咒语、磕了多少头,确实很好。”他们心里的快乐,大城市里有地位、有钱财的人根本不会有。人的执着越来越严重,再加上烦恼越来越严重时,自己没有满足心,这样用外境来充实自己,真的很痛苦。我偶尔跟家乡居士林的老人聊一下,感觉虽然我是出家人,但见解好像不如他们。因为他们对三宝的加持、对业因果不虚的道理,信解坚定不移,而我们学过五部大论的人,一会产生怀疑,一会看不惯别人,起各种邪见、有种种烦恼。没有文化、没有钱财、没有名声的人,他往往能享受到法乐。而分别念重、文凭高、有财富的人,一会产生傲慢心,一会产生贪欲心,一会产生嗔恨心。所以人是高贵者还是低贱者不好说,人的丑恶都跟烦恼有关系。

不管在大乘还是小乘当中,都能得到清净,业障全部能忏悔清净。更重要的,摧伏一切魔军。因为这种人没有执着,怎么样都可以,魔也没办法。胜负感很强的人,人也能找到机会,非人也会找到机会。但是如果对什么都不执着,都随缘、都觉得很好,这样的心态令魔军也没办法,所以要勤修忍辱行。

如前所述,诤论有很多过患,有戏论就有争论,无诤论则具足特别多的功德。如果真的想修行,先调整心态,在此基础上修行。忍不了的话,修行很难成功。

尔时弥勒菩萨。复白佛言。希有世尊。乃能善说如是过失。令诸菩萨生觉悟心。世尊。于后末世五百岁中。颇有菩萨。闻说如是诤论过失。能生忧悔离烦恼不。

此时,弥勒菩萨白佛言:“希有世尊,佛陀讲了那么多戏论的过失,菩萨一定会恍然大悟。”这一点,大家从理论上也都知道。“世尊,于后末世五百年,有很多菩萨完全懂得了这些过失,对以前的戏论产生后悔心,离开烦恼,会不会这样?”

佛告弥勒菩萨言。弥勒。于后末世五百岁中。少有菩萨。能生忧悔舍离烦恼。多有菩萨。其心刚强不相尊敬。怀增上慢互相是非。闻说如是甚深义趣殊胜功德。虽复受持读诵演说。由是菩萨业障深重。不能得生殊胜功德。便于是经疑惑不信。不复受持为人演说。

佛告诉弥勒菩萨:“弥勒菩萨,于后末世五百年,少有菩萨能产生后悔和离烦恼的。”利根者在听闻如是教言之后,可以离开烦恼,对以前的戏论产生后悔心,但是这样的菩萨很少很少,如同凤毛麟角。“大多数菩萨其心刚强。”佛陀在世的时候也是这样。今天听课的人,包括我在内,理论上大家认为也许挺好,但实际行动当中,心还是刚强难化,人与人之间不尊重,怀着各种增上慢,自以为是。比如说两个人产生诤论和矛盾,每个人都觉得自己是对的,理论上可以接受,但实际上不承认对方的观点,总是认为自己是、别人非。

“虽然听到这些有着甚深意趣的佛经,也有殊胜的功德,尽管你读诵、受持、演说,但是菩萨因为业力非常深重。”这里的菩萨,就是指初发心的初业菩萨。“不能产生殊胜的功德,对殊胜的功德不能坚信不移,而且还疑惑不信。”“这是佛陀说的,经书说的,那我做不到。”像这样,产生各种各样的怀疑、不信。有很多人不受持、不读诵、不听闻、不去修行、不给别人演说,大多数人的情况也是这样的。即使大多数人没办法接受,我们自己是不是就不用学呢?不是的,学和不学相比,肯定是学了有好处。大多数人至少也是一段时间认为是对自己说的。我自己在看此经的时候,觉得晚上讲都讲不下去,每一句都是给我说的,那给别人讲多惭愧呀,我有这种感觉。

时魔波旬见是事已。为诳惑故作比丘像。来到其所。说如是言。此诸经典皆是世俗。善文词者之所制造。非是如来之所宣说。何以故。此经所说功德利益汝皆不得。由魔波旬如是诳惑。于此空性义利相应甚深契经。心生疑惑起诸诤论。不复受持读诵演说。

魔王波旬知道后,为了欺骗这些比丘,他化作比丘、沙门、居士形像。魔王波旬知道众生容易产生邪见,化作出家人的形象,有些化作在家人的形象,出家人的形象多一点,好多经书都说魔王波旬化作比丘形像。他来到喜欢诤论的人面前说:“这些经典都是世俗喜欢文学的人、喜欢诗歌的人所造。”现在汉地有些人说,某部经是伪经,是某宰相所造,或者是当时文学水平比较好的人所造。这种言词实际上是魔王波旬的化现,专门以这种形象来说。

“非是如来所说,你们根本无法得到功德。”现在有些人说:“《地藏经》是假的,这里面所讲到的功德利益,你不可能得到,不信你读一遍看看是否能得到这些功德。”说很多似是而非的道理。有些人就是魔王的转世,魔王的化身转生而来的。有些人看似正常,但是后来走火入魔,心被魔王束缚,口头胡言乱语,说很多诽谤圣者、佛经的语言,说这是伪经,那是伪经。

汉地跟藏地完全不同,藏传佛教没有伪经的说法。《大藏经》是国王赤松德赞以非常严格的方式编译的。如果印度梵本当中没有这部经,他都不准翻译。到目前为止,只有民间对《龙王经》存疑。除此之外,很少听说这部经是假的,那部经是假的。但看汉地的历史,曾经出现过这种情况,有人文笔好一点就造佛经,道教和儒教也有这种情况。像《论语》到底是孔子的著作,还是他的弟子的,来源不明确。《大藏经》里面的部分经典,也被怀疑是否是伪经,这样对很多人产生了影响。前年讲《楞严经》的时候,我也说过,按照南怀瑾先生的看法和自己的观点,《楞严经》并非伪经。有些人文笔稍微好一点,就说这个是伪经、那个是伪经。这种说者,肯定是魔王波旬的化现,因为甚深经典里面的教义,让我们知道的话,魔王波旬特别不高兴,对魔众损害很大。当然,苍蝇不盯无缝的蛋,如果对自己的见解非常坚定、坚信,不爱戏论,魔王波旬不会来害我们,他会到见解没有稳固、没有主张的人面前说这些。

魔王波旬以如是方式欺骗众生,让众生对与甚深空性相关的见解心生怀疑、产生诤论,不复读诵、受持、演说。这里说的空性,隋译本说是修多罗,藏译本说是甚深的契经意义,没有提到空性,因为这部经典讲空性的部分很少。魔王跟大家宣传后,众生对甚深空性经典的意义,产生怀疑,诤论,不愿意读诵。

拓展内容【6】

A, 藏译本说是མདོ་སྡེ་ཟབ་མོ།甚深的契经意义,见下图蓝线标处。

B,隋译本:

佛告弥勒菩萨言:“弥勒!于未来世当少有菩萨乘行富伽罗,若于后五百世时,当断烦恼行,多有刚强,心体无敬我慢自高,作诸分别不能修习。是故魔波旬作比丘形来,在彼等前作如是破坏:‘此等修多罗,他家文章,非是如来所说。所以者何?于此修多罗所说诸功德无有彼我。’然彼徒众被破已,如来所说诸修多罗中,当作疑惑,当起诤竞,不肯受持,亦不为他说,亦不修习。然彼等痴人不作如是知,此是诸业果报,我等当不能证如是功德。”

--《发觉净心经》 隋北印度健陀罗国三藏阇那崛多 译

有些人一听说上师是假的,再不亲近他了;别人说密法是假的,再不愿意学密法了;听说这部经是假的,他们也不学。当然,有定解、智慧的人,即使成千上万的人来到你面前说这些,你也不会变。自己有了坚定如山王的定解,别人的风言风语,根本吹不动你;见解不稳固的人,很容易被他人诱惑、欺骗。弥勒。彼诸愚人不能了知。由自业故。不能获彼殊胜功德。自业消已。决定当得如是功德。

佛陀告诉弥勒菩萨:“以自己业力的缘故,不能护持这样殊胜的功德。”对经典不能了知,是自己业力深重的缘故,不能护持这样殊胜的功德。一旦自己业力消除,决定获得如是功德。业力清净、心态清净、受到佛菩萨的加持,这个时候,自己的违缘也慢慢转为道用,修行步入正道。刚开始你有各种烦恼、诤论,后来因为上师三宝的加持,通过忏悔业障的方式得以清净,最后也可以破云雾见到日轮,得到开悟。这以上讲完了戏论的过患。接下来讲经典的结尾——导归极乐的教言,此处讲到十种心,意义浅显易懂,却非常重要,大家要记住。尔时弥勒菩萨白佛言。世尊。如佛所说。阿弥陀佛极乐世界功德利益。若有众生发十种心。随一一心。专念向于阿弥陀佛。是人命终。当得往生彼佛世界。世尊。何等名为发十种心。由是心故。当得往生彼佛世界。

弥勒菩萨白佛言:“世尊,如您所说,在不同的经典中,讲到阿弥陀佛极乐世界的利益和功德。如果有众生发十种心,随此十心专念阿弥陀佛,此人命终时往生极乐世界。世尊,这十种发心到底是什么样?”此处,藏译本问的问题比较简单,是这样问的:佛陀已经讲了极乐世界的殊胜功德,那么发几种心才能往生到此世界?藏译本中,弥勒菩萨没有提到十种心。如果在问题里面说有十种心,就如佛在其他经典里面有提到十种心一样的,但是我们现在所看到的净土三经、五经里面并没有明显地说到十种心。当然弥勒菩萨肯定知道佛陀在其他经典里面讲过,再次问也没有什么不合理。只是此处跟藏译本和汉译本的表达方式不太相同,藏译本是很简单的一个问题。隋译本此处说的是:阿弥陀佛的十种发心,发其中的任意一个心就能往生极乐世界。那么,这十种心是怎么样的呢?不同的译本有不同的文字表达,都很合理。大家根据不同经典的说法来理解,都可以。拓展内容【7】

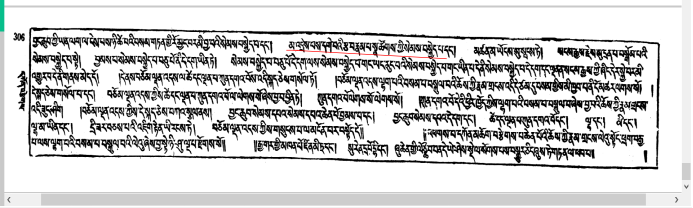

A, 此处,藏译本问的问题,见下图红线标处。

B,隋译本:

尔时弥勒菩萨白佛言:“世尊!如来叹阿弥多如来十种发心,于中各随念发,若念当欲生彼,当即得生彼。世尊!何者是十种发心于彼处生?”

--《发觉净心经》 隋北印度健陀罗国三藏阇那崛多 译

佛告弥勒菩萨言。弥勒。如是十心。非诸凡愚。不善丈夫。具烦恼者。之所能发。何等为十。一者于诸众生起于大慈无损害心。二者于诸众生起于大悲无逼恼心。三者于佛正法不惜身命乐守护心。四者于一切法发生胜忍无执著心。五者不贪利养恭敬尊重净意乐心。六者求佛种智于一切时无忘失心。七者于诸众生尊重恭敬无下劣心。八者不著世论于菩提分生决定心。九者种诸善根无有杂染清净之心。十者于诸如来舍离诸相起随念心。弥勒。是名菩萨发十种心。由是心故。当得往生阿弥陀佛极乐世界。弥勒。若人于此十种心中随成一心。乐欲往生彼佛世界。若不得生无有是处。

佛告诉弥勒菩萨:“弥勒,如是十心不是愚笨的凡夫所发的心,也不是不善丈夫--很恶的人所发的心,也不是具有烦恼的人所发的心。”这里说的有三种人:愚笨的人、恶劣的人、还有烦恼深重的人,这三种人很难发这十种心。反过来说,善良的人、不愚笨的人、不恶劣的人、不是烦恼深重的人,这样的人发心可以往生极乐世界,可见这十种发心很重要。在以前所学的净土法门当中,感觉往生极乐世界很难,但是学过《观经》和这部经后,只要发菩提心和发往生极乐世界的心,应该有希望。这十种心并不是要全部具足,只发其中一个心,不往生无有是处,即一定会往生。从某种意义上讲,最后导归极乐,大家都非常有希望。接下来我们一起来分析一下。1、一者于诸众生起于大慈无损害心。大慈心,即无损害的心,对所有众生的身心,均不损恼,发这样的大慈心。与平时讲大慈大悲的定义,相同也可以、不相同也可以。这是第一种心,对众生生起大慈心。2、二者于诸众生起于大悲无逼恼心。没有逼迫烦恼的心,不会逼迫众生,不让他们产生痛苦,这叫大悲心。此处,藏译本略有差别。只要让众生感受痛苦才叫损害心,我们是这样认为的。如《成实论》云:见苦众生,以现苦故苦。见乐众生,以无常故苦。是故一切众生皆有苦分。见到苦恼的众生,觉得他很可怜,因为他正在感受苦苦。见到快乐的众生,认为虽然他现在很快乐,但这也是无常的,这是行苦。这可以叫大悲心吧,我对《成实论》的此颂词很有感受。比如今天看到痛苦的众生,觉得他好可怜;看到富裕的众生,暂时很快乐,但是无常。今天很富裕,过两天会不会变成贫穷的人?自然而然感到痛苦,轮回不离痛苦的本性。我们观四无量心的时候,会观快乐的、痛苦的众生。实际上快乐的众生很可怜,因为其快乐不会长久、会变的,他也很痛苦。行苦,某一个苦变成下一个苦的因。(师问现场听众)《俱舍论》如何定义行苦?当下的五蕴是下一个五蕴痛苦的因。五蕴刹那生灭,故叫行苦。《前行》里,华智仁波切用糌粑比喻行苦,表面上没罪过,实际上潜藏了许多不明显的痛苦。拓展内容【8】

A, 此处,藏译本略有差别,见下图红线标处。

答:一切有漏诸行可分三种,苦乐舍。与此三受相应的心心所,不相应的增上缘及所缘缘,皆是三受的所依与助伴,即这些是引发受生起,或与受俱时存在的,所以它们随着受而被分类。然而说三者,即一切有漏诸行皆是苦的本性,是因为,苦受的本体是苦苦,如经言:诸苦受生时苦,住时苦,故名为苦。乐受的本体是变苦,如经言:诸乐受生时乐,住时乐,坏时苦。舍受的本体是行苦,实际上行苦是遍于一切有漏诸行的,如经言:若非常即是苦。经部说:乐无实体,唯是苦苦性,只不过是苦轻了而觉得有乐受。如用一个肩膀挑担子,累了换个肩膀则有乐受,实际上非是乐受只不过是苦轻了而已。有部:乐有实体,若乐无实体,那么苦也无从安立。观乐为苦,是从其变苦及行苦的角度来安立的。此处有部观点合理。总而言之,苦受是以其苦苦性安立;乐受是以变苦性、行苦性而安立为苦;舍受以行苦性而安立为苦。实际上一切诸行皆可以非常性即行苦性而安立为苦,故说诸行皆苦。现在我们这些自以为安乐的人们,表面看起来好像没有亲身受苦,但实际上也绝没有摆脱痛苦之因,比如,吃饭穿衣、住房受用、装饰设宴等等这一切都可能成为造罪业的因,所作所为完全是罪恶的伪装,这一切的后果无疑就是痛苦。下面我们就以茶叶与糌粑为例来说明这一道理。再来说一说糌粑,在最初开垦田地期间,地上的所有虫类被活活埋到地下,地下的所有昆虫被翻到地面上来,耕牛不论走到哪里,随之而来的乌鸦、鸟雀等都会跟在后面不停地啄食着小虫。当灌溉田地的时候,水里所有的含生干涸而死,旱地上所有的含生溺水而亡。到播种、收割与舂磨等时,所杀的含生也不可胜数。如果想到这些,我们吃糌粑就如同在吃虫蝇粉末一样。

3、三者于佛正法不惜身命乐守护心。为佛法不顾自己的生命、身体,愿意去保护。为了佛法,并不是要参加什么运动、保护什么。就像麦彭仁波切所说,佛法可以赐予众生今生来世的快乐。如果佛法失坏、没有了,众生的快乐逐渐会消失。因为跟众生的快乐有关系,所以要保护佛法,而不是以宗教之名,所以我要保护它。佛法所讲到的道理,跟众生的快乐息息相关,如果没有按照佛法来做,众生今生来世都很痛苦。为什么很多修行人对佛法那么有感受?一方面跟自己的快乐有关系,另一方面跟所有众生的快乐有关系,所以要不惜生命去保护佛法。要发这个心,这也是往生极乐的因。刚才这些发心,希望大家记在自己的日记本上,看看自己有没有发十种心,对众生有没有慈心和悲心,有没有守护佛法的心。4、四者于一切法发生胜忍无执著心。此处,跟藏译本有点差别。因为要生起法忍的缘故,对法有耽著心。按照藏译本的解释,因为相续中的法忍依靠佛法产生,耽著心是对于法要有希求心,对大乘法要有希求心。按照此译本的解释,“无有执着”,不管是对任何法都没有什么执着。这里的“无执着”不是特别好理解,因为前面的爱护心、慈心、悲心,后面讲到的清净意乐心,这些都是从世俗谛的角度而言的。藏译本的此处没有否定词,讲的是一种希求心、耽著心,相续产生安忍要依靠法,对法要有希求、耽著的心。按照此处的“无执著心”的译法,要按照一切法的来源是无相的,对任何法不要去执着相,如梦幻泡影来理解。拓展内容【9】

藏译本的此处,见下图红线标处。

5、五者不贪利养恭敬尊重净意乐心。想往生极乐世界,就不要贪著利养恭敬。如果贪执世间八法的心很炽盛,肯定往生不了,应该生起清净的意乐心。没有名闻利养,往生极乐世界就很容易。6、六者求佛种智于一切时无忘失心。对佛的一切种智、一切智智,时时刻刻都不会忘。不像有些人准备考试时,今天晚上背得很好,明天早上全都忘了,考试的时候更记不住。有人抱怨为什么记性不好,是不是素菜吃多了?要发一切智智的心,佛的智智了知一切,不会忘失。如《现观庄严论》讲,欲正等菩提。7、七者于诸众生尊重恭敬无下劣心。不管对任何众生,都要尊重、恭敬,没有下劣心,不能认为“这个人比我差、比我下劣、比我愚笨。”一直生看不起众生的下劣心,这样不好。哪怕是乞丐、自己的对手、特别不好的人,也具有如来藏,他只是对我不好而已,实际上他也是未来的佛。如果这样想,往生极乐世界就有希望。不然对别人的所作所为都看不习惯、作下劣想,这样不行。想往生极乐世界,看众生就不该有贫富贵贱之分,因为他们都是诸佛菩萨的化现。8、八者不著世论于菩提分生决定心。对三十七道品要有决定心、有信心,不耽著世间的科学等理论。去年有个人出家,认为佛教的道理与科学不符合,后来还俗了,呵呵。他很笨的,是个大学生,当时做过一些文字的发心。我出国的时候,觉得他可能有点问题,但是很多人觉得他智慧很不错,认为:“他如果在我们的团队里面,将来是个人才。”我对此不破不立。有些人表面上看很好,但是日久见人心。佛教里面的道理不一定与科学相合,科学是以世间法为主,佛教以心为主,不见得全部与科学相符。但他认为崇高无上的是科学,与科学不吻合的就不行。或有人想,我怎么不讲成就者公案,却讲这个还俗了、那个还俗了,但这些我是要跟大家讲的。我们这里不好的公案,我经常能听到,好的公案像谁虹身成就了,我听得很少。对世间的执着太严重是不行的,但每个人的缘份不同。慧远大师出家前精通儒教、道教,学了佛法后,他觉得“九流学派皆如糠皮”。《高僧传》也讲了他的事迹,自从他学佛以后,看到所有世间论都跟糠皮一样,认为没有实质。每个人前世的习气,与佛法的缘分都不一样。以前我讲《弟子规》的时候,一个科学工作者,他来想出家。后来他觉得儒家那么殊胜,说:“那我不用学佛了,儒家太殊胜了。”那个老头子就住在阴山,邪见很重,觉得儒家很殊胜,学佛没有必要。《弟子规》后面部分没有学完,他就离开了。有些人虽然住在佛学院,但因为前世的习气、缘份等各方面的原因,有很多邪知邪见,刚开始是很庄严的面孔,到最后以各种方式离开,当然这是众生的缘份。佛陀在世时也有这种事情,这是正常的。反观自心,如果对世俗非常贪执,就先打好佛教的基础,不然本身习气很重,再加上有非人来帮助,分别念很快会让自己进入另一种境界。9、九者种诸善根无有杂染清净之心。种各种善根,发无有杂染的清净心。远离谤法、五逆等各种罪业之杂染相,所种之善根全部为清净的善根。此处,藏译本说的是远离杂染的、清净的善心——出离心、菩提心,没有说种善根。拓展内容【10】

此处,藏译本说的是远离杂染、清净的善心,见下图红线标处。

10、十者于诸如来舍离诸相起随念心。对如来产生随念想。但这种随念如来的想,远离一切相,因为并不存在真正的相。如《金刚经》云:凡所有相,皆是虚妄。若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来。最后真正往生极乐世界,是安住在空性中,虽然随念如来,但是如来没有实有的相,这二者并不矛盾。如《心经》云:色即是空,空即是色,色不异空,空不异色。此处讲的,与《心经》中所说道理相同。这部经典的内容层层递进,往生极乐世界的时候,连如来的相也没有,最后得到了最高的境界。佛告诉弥勒菩萨:“这叫做菩萨所发的十种心,因为这十种发心,菩萨当往生极乐世界。”佛告诉弥勒,这十种发心,只发其中之一便能往生。还有个条件——“乐于往生”,即自己要愿意往生。如果你不愿意往生,十种心全部发了,也不一定能往生。比如你不愿意去拉萨,谁也不会把你捆起来放在飞机上面。可见往生极乐世界的意乐很重要,如果同时具足以上两个条件,这个人不往生无有是处,这句话很重要。这部经最后讲的十种心,大家要记住。以前的个别大德,像净老也讲过。如果没有其他注释,自己用智慧来观察这十种心怎么发。大家要经常祈祷与阿弥陀佛无二无别的上师,还要念阿弥陀佛。同时,此处的十种心,如果不能都发,那就发其中一种心,这样做的话,往生极乐世界有希望。昨天我们开会的时候,有一个觉姆的老堪布,叫ཨ་ཁུ་ཕུན་འགྲུབ།阿克彭珠。他是1987年去五台山时,法王就安排他为觉姆讲课。他说:“自从法王开第一个极乐法会以后,我每年都念一百万藏文的阿弥陀佛名号。”他现在七十八岁。我昨天劝一些老的堪布们,每天要给藏族觉姆上课。如果班级的法师有修证、为人处事好,则培养的僧众都很好,否则可能令僧众的行为、道心有一点差别。昨天我提建议,法王的老一批弟子--堪布们能不能上课。那位堪布说:”我现在年事已高,但是你们要求的话,我也可以讲。”1993年法王讲往生法门的时候,有两种说法:一种是每年念一百万藏文的阿弥陀佛名号,另一种是一生当中念一百万。他比较精进,每年都念一百万名号。我都还没有念完一百万藏文的阿弥陀佛名号,很惭愧,今年不知道能不能念一点?可能有点困难。往生极乐世界,我不知道自己有没有希望?这十个发心当中,我也许可以发一两个心吧,占一下便宜。尔时尊者阿难。白佛言。希有世尊。乃能开示演说如来真实功德。发起菩萨殊胜志乐。世尊。当何名此经。我等云何受持。佛告阿难言。此经名为发起菩萨殊胜志乐。亦名弥勒菩萨所问。以是名字汝当受持。佛说此经已。弥勒菩萨及诸声闻。一切世间天人阿修罗乾闼婆等。闻佛所说。皆大欢喜。信受奉行。

这时阿难尊者出场了,阿难尊者白佛言:“希有世尊,今天的开示是如来的真实功德,发起菩萨殊胜的心。请问世尊,此经的名字是什么?我们怎么样受持?” 阿难尊者问了这两个问题。佛告诉阿难尊者:“这部经的名称是《发起菩萨殊胜志乐经》,也可以叫《弥勒菩萨所问经》,以这个名字来受持。”怎么受持没有说。阿难问的这个问题,隋译本没有。藏译本说,佛陀告诉阿难,以后受持《发起菩萨殊胜志乐经》。此处,《发起菩萨殊胜志乐经》的名称是出现了,但是后面的《弥勒所问经》这个经名,藏译本没有,隋译本也没有。汉译本当中,法护翻译的有一部经叫做《弥勒菩萨本愿所问经》,内容不多,见《大藏经》。还有一部经典我没有找到,是《弥勒所问经》的另一个版本。《弥勒所问经》的说法,只在菩提流支的此译本有提及。拓展内容【11】

A, 藏译本说,佛陀告诉阿难,以后受持《发起菩萨殊胜志乐经》,见下图。

B,隋译本:

尔时长老阿难白佛言:“希有,世尊!乃至如来说此法本,为诸菩萨发觉。”尔时世尊,赞长老阿难言:“善哉,善哉!阿难!是故菩萨于此法本发觉,当如是持。”

--《发觉净心经》 隋北印度健陀罗国三藏阇那崛多 译

佛陀讲完这部经以后,弥勒菩萨和其他菩萨,隋译本说还有六十位菩萨、声闻、一切世间天人、阿修罗、乾闼婆等等,听到佛所说的,皆大欢喜,信受奉行。

拓展内容【12】

隋译本:

佛说此经时,弥勒菩萨及长老阿难,欢喜踊跃。彼六十菩萨乘行诸善男子等,皆悉灭彼业障,欢喜奉行作礼而去。

--《发觉净心经》隋北印度健陀罗国三藏阇那崛多 译

至此,这部经典已经传讲圆满。在此传讲圆满的时刻,请大家以欢喜心回向所有的善根,回向与我们每个人结上善缘、恶缘的所有众生离苦得乐,愿佛法兴盛,愿所有高僧大德长久住世,愿所有众生获得无比的快乐,并以此因缘,愿世界上各种刀兵、灾难、疾病、饥荒等逐渐消失。以这样的作意,请大家一起念诵《普贤行愿品》。

仁 波 切 传 讲