零散收录 >> 教证|亲友书讲记(第1-20课)

返回

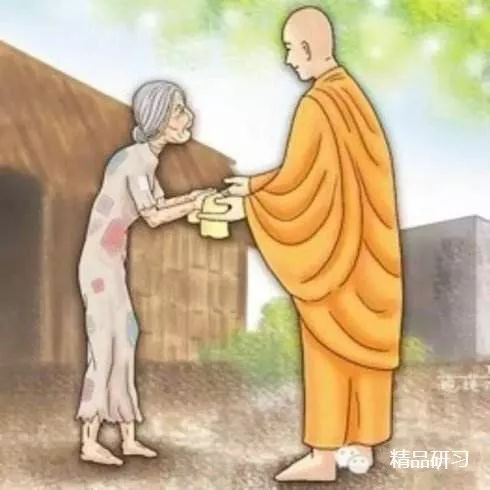

1. 佛陀在《楞伽经》中亲自授记:“南方碑达国,有吉祥比丘,其名呼曰龙,能破有无边。”(第一册P2432. 《中观庄严论释》说过,哪怕一瞬间忆念文殊教言,也能遣除相续中的无明黑暗。(第一册P251)3. 古大德云:“离经一字,允为魔说,依文解义,三世佛冤。”(第一册P252)4. 佛陀在《涅槃经》中讲了获得涅槃的四个近取因:“一者亲近善友,二者专心听法,三者系念思维,四者如法修行。”(第一册P253)5. 《圆觉经》云:“若佛灭后,施设形像,心存目想,生正忆念,还同如来常住之日。”(第一册P254)6. 经中云:“若以一华,散虚空中,供十方佛,乃至毕苦,其福无尽。”(第一册P254)7. 《华严经》亦云:“见闻供养佛善根,无量福德递相增。”(第一册P254)8. 寂天菩萨在《入行论》中也说:“诗韵吾亦不善巧,是故未敢言利他。”(第一册P255)9. 印光大师说:“欲得佛法实益,需向恭敬中求,有一分恭敬,则消一份罪业,增一份福慧。”德格有一个上师,经常教诫大家:“所谓的佛法并不在口头上,而是在内心中。内心中最重要的,就是信心。”(第一册P255)10. 萨迦班智达说过:“大海不厌河水多,国库不厌珠宝多,欲者不厌受用多,学者不厌格言多。”(第一册P259)11. 《大智度论》云:“菩萨唯以三事无厌:一供养佛无厌,二闻法无厌,三供给僧无厌。”(第一册P259)12. 《大乘悲分陀利经》,里面也讲了四种无厌:“施无厌、闻法无厌、摄众生无厌、愿无厌。”(第一册P259)13. 法王引用世亲论师的一个教证说:“闻慧有利于来世,布施亦无如是益。”(第一册P260)14. 佛在《观无量寿经》中说:“修行六念,回向发愿,生彼佛国。”(第一册P263)15. 《杂阿含经》云:“若比丘在于学地,求所未得……当修六念,乃至进得涅槃。譬如饥人身体羸瘦,得美味食,身体肥泽。”(第一册P263)16. 华智仁波切《饮酒之过失》,里面从五个方面来阐述:一、总说酒的过失;二、分说与别解脱戒相违;三、分说与菩萨学处相违;四、分说与密宗誓言相违;五、宣说戒酒的功德利益。(第一册P265)17. 佛经中说:“莫喜乐饮酒,酒为毒中毒。”(第一册P265)18. 《正法念处经·十善业道品》中说:“若不坏法意,常于法中住,则不行生死,彼白法具足。”(第一册P265)19. 《普贤行愿品》所言:“无垢无破无穿漏。”(第一册P269)20. 本颂的“戒如动静之大地,一切功德之根本”(第一册P270)21. 《遗教经》中说:“当知戒为德所依。”(第一册P270)22. 佛陀在经典中所说:“在吾左右,虽常见吾,不顺吾戒,终不得道。”(第一册P270)23. 《赞戒论》所言:“无论何人受持清净戒,虽无一分闻思修功德,死时必定往生清净刹,行善无欺缘起之特法。”(第一册P271)24. 月称论师也说:“功德皆随精进行,福慧二种资粮因。”(第一册P275)25. 《善戒经》说:“一施感富,二戒感具色,三忍感力,四进感寿,五禅感安,六智感辩。”(第一册P276)26. 《心经》云:“三世诸佛依般若波罗蜜多,故得阿耨多罗三藐三菩提。”(第一册P276)27. 华智仁波切在《前行》中引用佛经的教证说:“儿子将父母扛在左右双肩上转绕大地承侍,也难以报答父母之恩,若使父母趋入正法,则能回报恩德。”(第一册P279)28. 《大乘本生心地观经》中还说:“孝养父母,若人供佛,福等无异。”(第一册P280)29. 《六祖坛经》也说:“恩则孝养父母。”(第一册P280)30. 《法华经》云:“我慢自矜高,谄曲心不实。”(第一册P285)31. 《瑜伽师地论》云:“诸烦恼中,贪为最胜。”(第一册P285)32. 《瑜伽师地论》中说:“云何懈怠?谓执睡眠偃卧为乐,昼夜唐捐。”(第一册P285)33. 《华严经》说:“一念嗔心起,百万障门开。”嗔恨可以摧毁无量善根。(第一册P286)34. 莲池大师也在教言中说:“大孝之中的大孝,就是引导父母念佛,最终往生净土。”(第一册P279)35. 《大集经》中说:“世若无佛,善事父母,事父母即是事佛也。”(第一册P280)36. 《华严经》:“般若波罗蜜为母,方便善巧为父,檀那波罗蜜为乳母,尸罗波罗蜜为养母,忍辱波罗蜜为庄严具,精进波罗蜜为养育者,禅那波罗蜜为浣濯人……菩提心为家。”(第一册P276)37. 龙猛菩萨在《宝鬘论》中说:“诸佛之色身,由福资所成;法身若摄略,由慧资所生。”(第一册P277)38. 如《入行论》所言:“喜乐亦难生,烦躁不成眠。”(第一册P301)39. 寂天菩萨云:“精勤灭嗔者,享乐今后世。”(第一册P301)40. 印光大师说:“所有不顺心之境,作已死想,则便无可起嗔矣。”(第一册P302)41. 古人有云:“人心不同,各如其面。”(第一册P302)42. 龙猛菩萨还说过:“智者不会轻易承诺,一旦承诺下来,犹如刻在石头上的文字,纵遇命难也不改变。”(第一册P304)43. 《文殊国土庄严经》云:“放逸者,声闻之道亦不能成就,更况无上菩提正道?”(第一册P289)44. 大慈大悲的佛陀在《三摩地王经》中说:“如我所说诸善法,谓戒闻舍及忍辱,以不放逸为根本,是名善逝最胜财。”(第一册P289)45. 《入行论》中所说:“若身欲移动,或口欲出言,应先观自心,安稳如理行。”(第一册P290)46. 《入行论》也说:“罪恶莫过嗔,难行莫胜忍。”(第一册P299)47. 佛陀曾亲口说:“诸比丘,断除嗔恨,汝将成不退果。”(第一册P299)48. 《俱舍论》中也讲过,欲界之因就是嗔恨和欲贪。(第一册P299)49. 《佛遗教经》云:“嗔恚之害,则破诸善法。”嗔恚的害处,可将持戒、布施、供佛等善根全部毁坏。(第一册P299)50. 汉地大德说:“嗔恨心,乃行人失坏佛法之根本。”(第一册P299)51. 《三摩地王经》也说:“互相若生嗔恨者,净戒广闻不能救,参禅住静不能救,布施供佛亦无救。”(第一册P299)52. 《本事经》(唐玄奘译)中说:“我观诸有情,由嗔之所染,永断此嗔者,定得不还果。”众生的染污皆由嗔恨心而来,若能断除,则可永断轮回之根。因此,我们要想尽办法对治嗔恨心。(第一册P300)53. 佛陀在菩提伽耶的金刚座成佛时说:“深寂离戏光明无为法,犹如甘露之法我已得。”(第一册P288)54. 佛经中也说:“不放逸为甘露处,放逸则是死亡处,不放逸者不死亡,放逸之人恒死殆。”(第一册P289)55. 如云:“天龙夜叉鸠槃荼,乃至人与非人等,所有一切众生语,悉以诸音而说法。”(第一册P307)56. 佛经云:“故当说柔语,莫言不悦语,若说悦耳语,成善无罪业。”(第一册P308)57. 世人言:“良言一句三冬暖,恶语伤人六月寒。”(第一册P308)58. 《入行论》云:“出言当称意,义明语相关。”(第一册P308)59. 藏地说法“说一句话,要看一百个人的脸色。”又说“语无剑刃,能刺人心。”(第一册P308)60. 米拉日巴道歌:“贪著欲乐汝王臣,若效米拉臣民行,今生来世皆快乐。”(第一册P312)61. 经论中也说:“精进修持安忍者,即生中不离快乐,死时成群结队的天人会降临,在鼓乐声中迎接他前往善趣。”(第一册P312)62. 在《水木格言》中“佛说内外熟生,芒果分为四种,根据内心行为,人分贤劣多种。”(第一册P315)63. 佛陀在经典中说:“除了如我般的补特伽罗以外,其他众生均无法了知别人的相续。”(第一册P315)64. 《杂阿含经》中也说:“若见宿人,当作母想;见中年者,作姊妹想;见幼稚者,当作女想。”(第一册P316)65. 《华严经》云:“行菩萨道者,于自妻常自知足。”(第一册P317)66. 《中观宝鬘论》云:“女色皆不净,汝贪由何起?”(第一册P317)67. 《妙臂请问经》中说:“心如猿猴,贪著诸境乐而不舍。”(第一册P319)68. 在《方广庄严经》中,以毒叶、猛火、宝剑之比喻,说明了色声香味等欲妙的危害性。(第一册P319)69. 经中云:“若取彼果,多有诸过。”“少得果味,多受苦恼。”(第一册P322)

70. 龙猛菩萨言:“佛说世上圆满事,难信如同木鳖果。”(第一册P323)71. 《方广庄严经》云:“一切欲妙一人得,然彼不足仍寻觅。”(第一册P323)72. 藏地根登群佩大师说:“若详细观察,世上的一切所为都是痛苦的事,能熄灭其因的唯有佛法。”(第一册P334)73. 寂天菩萨说:“制惑真勇士,余唯弑尸者。”(第一册P326)74. 寂天论师所言:“智者纵历苦,不乱心澄明。”/“心不随根转,根不随境转”(第一册P326)75. 《入行论》云:“长发污修爪,黄牙泥臭味,皆令人怖畏。”(第一册P330)76. 《宝鬘论》亦云:“搔痒则安乐,无痒更安乐。具世欲安乐,无欲更安乐。”(第一册P333)77. 《法句经》云:“如盖屋不密,必为雨漏浸,如是不修心,贪欲必漏人。”(第一册P333)78. 《胜月女授记经》中说:“以贪堕入众生狱,以贪堕入饿鬼畜。”(第一册P333)79. 麦彭仁波切说:“世间最大的三种功德,是发菩提心、宣说大乘佛法、观想空性。”(第一册P334)80. 佛经说:“弹指间修持四法印,此功德远胜于其他功德。”还有些经典说:“如果修持四法印,则与修持八万四千法门功德等同。”(第一册P334)81. 仁达瓦大师在《亲友书讲义》中引用《四百论》的教证说:“空无我妙理,诸佛真境界,能坏众恶见,涅槃不二门。”(第一册P334)82. 《华严经》云:“戒为无上菩提本。”(第一册P338)83. 《般若经》云:“布施之前行乃为智慧。”(第一册P338)84. 麦彭仁波切也说:“若无如眼此智慧,则彼无有其余德。”(第一册P338)85. 《世间苦恼经》中说:“八法推转着世间,世间随着八法转。”(第一册P340)86. 《米拉日巴道歌》也说:“如梦幻一样的感受,难道人们不知道吗?”/“世间怙主佛陀为了平息世间八法而宣说妙法,可现在自以为是智者的人,世间八法不是越来越严重了吗?”(第一册P341)87. 寂天论师说:“故于诸空法,何有得与失?”(第一册P341)88. 《地藏经》云:“父子至亲,岐路各别,纵然相逢,无肯代受。”(第一册P343)89. 寂天论师说:“命绝诸苦痛,唯吾一人受。”(第一册P344)90. 《月灯经》也说:“自作自受,他作不受。”(第一册P344)91. 《正法念处经》中说:“业果善不善,所作受决定,自作自缠缚,如蚕等无异。”(第一册P345)92. 佛经中说:“善恶之报,如影随形,三世因果,循环不失。”(第一册P347)93. 《无量寿经》云:“善恶报应,祸福相承,身自当之,无谁代者。”(第一册P348)94. 《百业经》也说:“众生所造之业,不会成熟于外界地水火风上,也不会成熟于其他相续中,而是成熟于自己的界蕴处。”(第一册P348)95.《法句经》云:“信财戒财,惭愧亦财,闻财施财,慧为七财。”(第一册P351)96. 《菩萨宝鬘论》所言:“舍弃一切有漏财,当以圣财为严饰。”(第一册P351)

97. 《维摩诘经》云:“富有七财宝,教授以滋息。”(第一册P352)98. 《二规教言论》中说:“白昼饮酒赌博等,沉迷损害名誉法,夜间唯作不净行,此等亦是无愧者。”(第二册P1)99. 华智仁波切在《自我教言》中说:“不可去处有三种:怨仇争处不可去,众人聚处不可去,玩乐之处不可去。”(第二册P3)100. 阿底峡尊者说:“世间最可怕的敌人,就是恶友。”(第二册P4)101. 《毗奈耶经》也说:“依止恶友人,善妙不得见。”(第二册P4)102. 藏地说法:“往上拉,一百个人也拉不动;往下拽,一个人就足够了。”(第二册P4)103. 《三摩地王经》云:“恒常随观佛陀教,永时莫依罪恶友,广依一切善友伴。”(第二册P4)104. 如云:“离贪自在行,谁亦不相干,天王亦难享。”(第二册P7)105. 《八大人觉经》云:“多欲为苦,生死疲劳,从贪欲起。少欲无为,身心自在。”(第二册P7)106. 《因缘品》云:“虽降珍宝雨,贪者不满足。”(第二册P9)107. 无著菩萨说:“知足具慧最富裕,不贪一切最快乐。”(第二册P9)108. 华智仁波切说过:“有一条茶叶,就有一条茶叶的痛苦;有一匹马,就有一匹马的痛苦。财富越多,痛苦越大。”(第二册P9)109. 《杂宝藏经》云:“是身如车,好恶无择,香油臭脂,等同调滑。”(第二册P19)110. 《毗尼母经》中说:“若不坐禅、诵经、不营佛法僧事,受人信施,为施所堕。”(第二册P20)111. 汉地的课诵:“食前五观”,“正事良药,为疗形枯。” 又云:“为成道业,应受此食。”(第二册P20)112. 彼经又云:“是故诸智者,常生精进心,舍离于睡眠,守护菩提种。”(第二册P24)113. 《涅槃经》云:“何人一刹那,观修菩提心,彼之诸福德,佛陀不能量。”(第二册P1)114. 《入行论》云:“菩提心如末劫火,刹那能毁诸重罪。”(第二册P1)115. 《华严经》云:“信为道源功德母,增长一切诸善法。”(第二册P38)116. 《大智度论》说:“佛法大海,信为能入,智为能度。”(第二册P38)117. 俗话说:“一生之计在于勤。”(第二册P39)118. 《仁王经》云:“生老病死,事与愿违。”(第二册P42)119. 《唯识论》云:“慢,恃己于他,高举为性。”(第二册P42)120. 《孝经注》亦云:“无礼为骄。”(第二册P42)121. 颂云:“世间大正见,谁人已拥有,彼于千劫中,也不往恶趣。”(第二册P43)122. 《华严经》云:“正见牢固,离诸妄见。”(第二册P44)123. 《胜鬘经》亦云:“非颠倒见,是名正见。”(第二册P44)124. 《四百论》云:“宁毁犯尸罗,不损坏正见,尸罗生善趣,正见得涅槃。”(第二册P46)125. 麦彭仁波切说:“若人仅于弹指顷,观修诸行苦无常,空与无我四行相,经云此福胜无量。”(第二册P47)126. 《入中论》:“世有厚痴同稠云,故诸境性颠倒现。”/“慧日破除诸冥暗,智者达空即解脱。”(第二册P47)127. 《入中论》云:“我非是色色非我,色中无我我无色,当知四相通诸蕴,是为二十种我见。”(第二册P51)128. 《中论》云:“若人说有我,诸法各异相,当知如是人,不得佛法味。”(第二册P51)129. 《金刚经》云:“若菩萨通达无我法者,如来说名真是菩萨。”(第二册P52)130. 月称论师也说:“经说依止诸蕴立,故唯蕴聚非是我。”(第二册P55)131. 《入行论》亦云:“缘合见诸物,无因则不见。”(第二册P55)132. 《中论》,如颂云:“众生痴所覆,为后起三行,以起是行故,随行入六趣。”(第二册P55)133. 《维摩诘经》云:“法无形相,如虚空故;法无戏论,毕竟空故。”(第二册P56)134. 龙猛菩萨说:“无因而有色,是事终不然,是故有智者,不应分别色。”(第二册P56)135. 法王如意宝也经常引用第一世顿珠法王的教言说:“眼前的虚空,就是一切万法的本性。如果我们有一定的境界,不管眼前出现什么显现,人也好、器世界也好,应始终处于虚空般的境界中,这样一来,别人对你百般挖苦或者不悦意的对境现前,你的心也不会随之动摇。”(第二册P56)136. 《入中论》云:“生于如来家族中,断除一切三种结。”(第二册P58)137. 弥勒菩萨在《现观庄严论》中说:“如天虽降雨,种坏不发芽,诸佛虽出世,无缘不获善。”(第二册P62)138. 佛陀在经中言:“能清净一切众生、能超离不悦痛苦、能辨别如理之法、能现前涅槃之唯一途径,即此身念处也。”(第二册P64)139. 《瑜伽师地论》说:“言正念者,不忘教授故。”(第二册P65)140. 释迦牟尼佛曾对弟子说:“吾为汝说解脱之方便,当知解脱依赖于自己。”(第二册P60)141. 《涅槃经》说:“若能见四谛,则得断生死。”(第二册P61)142. 《宝鬘论》中说:“死缘何其多,生缘何其少,彼等亦死缘。”(第二册P67)143. 《地藏经》云:“无常大鬼,不期而到。”(第二册P67)144. 《入行论》也说:“死神突然至,呜呼吾命休。”(第二册P67)145. 佛陀在《遗教经》中说:“生命在呼吸之间。”(第二册P67)146. 寂天菩萨说:“或思今不死,安逸此非理。”(第二册P67)147. 《因缘品》也说:“明日死谁知,今日当精进。”(第二册P68)148. 《白莲花经》云:“有生必有死,有聚必有散。”(第二册P69)149. 佛经中也说:“诸比丘,众人死亡之身体,或作火葬,或作土葬,或作水葬,或被喜欢腐尸的动物啖食……”(第二册P69)150. 寂天论师也说:“他骨及吾体,悉皆坏灭法。”(第二册P70)151. 《佛说无常经》:“大地及日月,时至皆归尽,未曾有一事,不被无常吞。”(第二册P70)152. 教证:“三界无常如秋云,有情生死如观戏。”/“三界无常如秋云,有情无常如水月。”(第二册P71)153. 无垢光尊者在《大圆满心性休息大车疏》中说:“实际上,出现了一个具有百俱胝太阳热量的太阳而焚毁一切。尔后尘埃为水所冲,为风所吹,最后成为一虚空。”(第二册P71)154. 宗喀巴大师说:“如果最初没有对轮回产生强烈的厌恶心,纵然孜孜不倦地闻思修行,也不会成为超越轮回及恶趣之因。应当将生起次第和圆满次第等高深的法暂时束之高阁,先精勤修持出离心,直至出离心生起为止。”(第二册P73)155. 藏传佛教的基巴大师也说:“倘若不能对轮回生起厌离心,想超离轮回简直是痴人说梦。”(第二册P73)156. 《法句经》中说:“若人寿百岁,怠惰不精进,不如生一日,励力行精进。”(第二册P74)157. 《涅槃经》云:“壁上撒豆,针尖著芥,如偶值者,尚较得人身为易。”(第二册P76)158. 《中观四百论》也讲过:“由于诸人类,多持不善品,以是诸异生,多堕于恶趣。”(第二册P76)159. 《中般若经》亦云:“转成人身尚难得,何况暇满皆具足?”(第二册P76)160. 《入行论》也说:“既得此闲暇,若我不修善,自欺莫胜此,亦无过此愚。”(第二册P78)161. 普穹瓦格西说过:“获得难得的人身而没有造善业,跟拥有珍贵的金器却不用没有差别;得到人身后如果造罪业,则相当于把金器换成伤害自己的毒药。”(第二册P78)162. 《月灯经》说过:“若有人数劫中于一切佛前供养鲜花、薰香、涂香、神馐、舒适资具。(第二册P81)163. 有人以极大厌离心向静处仅迈七步,则此福德胜过前者无量倍。”(第二册P81)164. 《俱舍论》中说,如果对境不清净、烦恼种子没有断,再加上有非理作意,这三种因缘聚合就会产生烦恼。(第二册P81)165. 《般若摄颂》云:“安住空性不舍悲,如说而行佛加持。”(第二册P83)166. 《华严经》云:“若令善知识欢喜,则能获得一切佛菩提。”(第二册P85)167. 仁达瓦大师在《亲友书注疏》中引用《经庄严论》的教证讲了善知识的十种功德,如颂云:“调静除德增,有勇阿含富,觉真善说法,悲深离退减。”(第二册P86)168. 无垢光尊者在《心性休息》中云:“吾者未生三恶趣,边鄙邪见长寿天,佛不出世及喑哑,远离一切八无暇。”(第二册P91)169. 《毗奈耶经》云:“轮回具苦蕴,苦苦与变苦,行苦八分苦,终忍受具苦。”(第二册P92)170. 《楞严经》云:“汝负我命,我还汝债,以是因缘,经百千劫,常在生死。”(第二册P95)171. 《秘藏宝钥》云:“凡夫作种种业,感种种果,身相万种而生,故名异生。”(第二册P99)172. 月称菩萨在《四百论讲义》中云:“众多趣行者,此名为异生。”(第二册P99)173. 《探玄记》云:“执异见而生,故名曰异生。”(第二册P99)174. 如佛经言:“一众生为母,所饮其乳汁,四大海洋量,不可相比拟。”(第二册P99)175. 《莲花生大师传记》中有一个热扎,他作了一首悲哀忏文,其中说道:“骨肉若集等须弥,脓血若集如大海,宿业若积说不尽,辗转生死三界中。”(第二册P102)176. 世尊曾言:“诸比丘,譬如,某士夫将此大地之土抟成枣核丸,说‘此为我母,此为我母,此为他母’而丢弃。诸比丘,此大地之土早已穷尽,而转为众人之母却非如是。此乃我说。”(第二册P102)177. 圣天论师在《中观四百论》中也说:“于此大苦海,毕竟无边际,愚夫沉此中,云何不生畏?”(第二册103)178. 《正法念处经》云:“于生死中,多诸过患,无坚无常,变易破坏。”(第二册P113)179. 无垢光尊者在《心性休息》中说:“如梦富足醒时无。”/“是故三界诸有情,莫贪有乐修菩提。”(第二册P114)180. 《正法念处经》云:“至于死时,无人能救,唯除善业……最为能救。”(第二册P115)181. 《方广庄严经》中说:“命终之后,精神独行,归于异趣。”(第二册P115)182. 如《地藏经》云:“烊铜灌口,热铁缠身。”(第二册P120)183. 佛经云:“复有铁鹰,啖罪人目。”(第二册P121)184. 无垢光尊者在《心性休息》中云:“微苦尚且不堪忍,难忍有苦何堪言?”/“我心真如巨铁球,或如石头无有心”。(第二册P125)185. 《宝箧语》中说:“虽闻有苦不生厌,此人委实极愚痴,犹如石头或铁球。”(第二册P125)186. 俗话说:“可怜之人,必有其可恨之处。”(第二册P125)187. 法王如意宝在《忠言心之明点》中说:“难忍轮回苦支分,忆念不禁汗毛竖,重苦逼迫身心时,成为如何自思量?”(第二册P127)188. 教证:“照见五蕴皆空,度一切苦厄。”(第二册P128)189. 《涅槃经》云:“汝等当精进,成就圣贤法,离苦得大乐。”(第二册P128)190. 《地藏经》说:“万死千生,业感如是,动经亿劫,求出无期。”(第二册P128)191. 《楞严经》云:“若诸众生,恶业圆造,入阿鼻狱,受无量苦,经无量劫。”(第二册P129)192. 圣天论师说过:“若凡夫亦知,一切生死苦,则于彼刹那,身心同毁灭。”(第二册P131)10. 月称论师也说:“如诸佛照见,诸业之果报,若凡夫亦知,刹那即昏厥。”(第二册P131)192. 法王如意宝常引用这个教证来教诫四众弟子“菩萨畏因,凡夫畏果。”(第二册P131)194. 《华严经·入法界品》云:“一切诸报皆从业起,一切诸果皆从因起,一切诸业皆从习起。”(第二册P132)195. 《未曾有因缘经》云:“善人乐死,如囚出狱;恶人畏死,如囚入狱。”(第二册P132)196. 《毗奈耶经》云:“不思议业力,虽远必相牵,果报成熟时,求避终难脱。”(第二册P133)197. 《长阿含经》云:“但造三恶业,不修三善行,堕推岬地狱,苦痛不可称。”(第二册P133)198. 佛陀在《大集经》中言:“百年垢衣,一日而浣,可得鲜净。”/“如是百千劫中所集诸不善业,以佛法力故,顺善思维,于一日一时,能尽消灭。”(第二册P133)199. 《涅槃经》云:“修一善心,破百种恶。”(第二册P134) 200.《大智度论》中说:“业力最为大,世界中无比。”(第二册P134)201. 《辩意经》中讲了五种旁生之因,经云:“一犯戒私窃;二负债不还;三杀生;四不喜听受经法;五常以因缘艰难斋会。”(第二册P140)202. 《业报差别经》中也讲了转成旁生的十种因,如云:“具造十业生畜生:一身恶;二口恶;三意恶;四从贪起恶;五从嗔起恶;六从痴起恶;七毁骂众生;八恼害众生;九施不净物;十邪淫。”(第二册P140)203. 《正法念处经》中说:“近痴离智慧,爱欲远正法,贪食乐睡眠,佛说畜生因。”(第二册P140)204. 《诸法集要经》中讲了三恶趣的很多经历,经中云:“由先造恶业,堕饿鬼趣中,为狱火烧炙,长受饥渴苦。”(第二册P142)205. 《致弟子书》中也说:“饿鬼显现种种颠倒相。”(第二册P146)206. 佛经云:“以恶业故,见海枯竭。”(第二册P146)207. 《长阿含经》中说:“饿鬼寿十万岁,多出少减。”(第二册P146)208. 《俱舍论》云:“饿鬼月日五百年”。(第二册P146)209. 《观佛三昧经》言:“极长寿者八万四千岁,短者不定。”(第二册P146)210. 《摄集经》中说(《般若摄颂》):“吝啬者转饿鬼界,虽生为人彼世贫。”(第二册P147)211. 《正法念处经》中讲了堕饿鬼的几个因:“悭嫉苦恶语,放逸行离善,心常贪他物,圣说饿鬼因。”(第二册P147)212. 佛经中说:“离施无褔因,当堕饿鬼趣。”(第二册P147)213. 佛经云:“或有生胜处,放逸而堕落。”(第二册P151)214. 佛在《萨遮尼乾子经》中说:“诸天大系缚,无过于女色,女人缚诸天,将至三恶道。”(第二册P151)215. 《法句经》也说:“万物如泡,意如野马,居世若幻,奈何乐此?”(第二册P151)216. 《涅槃经》云:“一者衣裳垢腻,二者头上花萎,三者身体臭秽,四者腋下汗出,五者不乐本座。”(第二册P152)217. 《正法念处经》“诸天报满,命终时,若先世有偷盗业,尔时见诸天女夺其所著庄严之具,奉余天子;若先世有妄语业,闻诸天女所说,生颠倒解,谓其恶骂;若先世以酒施持戒人,或破戒而自饮酒,临终迷乱,失其正念,堕于地狱;若先世有杀生业,寿命短促,疾速命终;若先世有邪淫业,见诸天女皆悉舍己,共余天子,互相娱乐。是则名为五衰相也。”(第二册P154)218. 《诸法集要经》云:“彼天福将尽,亲属皆舍去,当其堕落时,是苦无相似。”(第二册P155)219. 赞叹释迦牟尼佛的《殊胜赞》中说:“外道用众生的身体来供养,而佛陀您,用自己的身体布施众生。”(第二册P156)220. 《正法念处经》中说:“轮回犹如针之尖,何时何地皆无乐。”(第二册P158)221. 弥勒菩萨也说:“五趣之中无安乐,不净室中无妙香。”(第二册P158)222. 无垢光尊者在《大圆满心性休息》中云:“贪轮回乐诸众生,如爱火坑受苦已。”(第二册P158)223.《妙法莲华经》也说:“轮回六趣中,备受诸苦毒。”(第二册P158)224. 经中所言:“但念无常,如救头燃。”(第二册P159)225. 无垢光尊者在《窍诀宝藏论》中说:“未得成就之前永精进。”(第二册P159)226 《楞严经》中云:“虽有多闻,若不修行,与不闻等。如人说食,终不能饱。”(第二册P159)227. 《楞严经》云:“所谓摄心为戒,因戒生定,因定发慧,是则名为三无漏学。”(第二册P160)228. 汉地智者大师说:“修此七觉,即得入道是也。”(第二册P164)229. 《六祖坛经》也说:“定慧一体,不是二。定是慧体,慧是定用。”(第二册P167)230. 佛在《法华经》中云:“佛自住大乘,如其所得法,定慧力庄严,以此度众生。”(第二册P167)231. 释尊的赞叹文中说:“外道所谓的禅定境界,虽然暂时能压伏分别念,转生到天界中,可是终究会掉落下来,变成恶趣众生。而佛陀您以无我智慧摄持的禅定,究竟可以超离轮回。纵然是没有成就世间禅定的人,依靠无我智慧,也能获得超离世间的殊胜果位。”(第二册P168)232. 萨绕哈尊者也说:“离开方便的空性不是正道,离开空性的方便也不是正道,何人具足这两者,则此人已得解脱道。”(第二册P168)233. 《中观宝鬘论》云:“如是甚深法,非法器不说。”(第二册P170)234. 《四百论》中云:“佛知作不作,应说不应说。”(第二册P171)235. 仁达瓦大师在《亲友书讲义》中引用《稻秆经》的教证说:“见十二因缘,即是见法,即是见佛。”(第二册P175)236. 《中论》云:“若人能现见,一切因缘法,则为能见苦,亦见集灭道。”(第二册P175)237. 《遗教经》云:“月可令热,日可令冷,佛说四谛,不可令异。”(第二册P181)238. 龙猛菩萨安慰说:虽然有些人身体比出家人低劣,但只要好好地修持,也同样会获得成就。(第二册P181)239. 米拉日巴尊者曾说:“你们弟子认为我是金刚持或某位佛菩萨的化身,这说明你们对我有虔诚的信心,但对正法来说,恐怕再没有比这更严重的邪见了。我只是具有一切束缚的凡夫人,因为对佛法有信心,集中精力修持正法,安忍无量苦行,如今才获得了圆满功德。但不仅是我,你们任何一个人,若对佛法也有像我这样的信心,谁都可以生起同样的功德,到那时,你们也可以称为是金刚持或佛菩萨的化身了。”(第二册P183)240. 佛陀说:心是一切法的根本。“内心调柔最善妙,内心调柔引安乐。”(第二册P186)241. 华智仁波切在《自我教言》中说:众多窍诀可归纳成一条,即自己要观察自己的心,这是世间法和出世间法的精要。(第二册P186)242. 《大乘本生心地观经》中也说:“三界之中,以心为主,能观心者,究竟解脱。”(第二册P186)243. 《水木格言》:“诸法纵难全知,少知亦得大利。江河虽难全饮,少饮亦能解渴。”(第二册P188)244. 寂天论师也说:“直接或间接,所行唯利他,为利诸有情,回向大菩提。”(第二册P190)245. 佛陀也说过:“汝于娑婆世界,有大因缘。若天若龙、若男若女、若神若鬼,乃至六道罪苦众生,闻汝名者、见汝形者、恋慕汝者、赞叹汝者,是诸众生,于无上道必不退转,常生人天,具受妙乐,因果将熟,遇佛授记。”(第二册P191)

往期链接