零散收录 >> 【法师辅导】藏传净土法(第16课)含文字 仅供参考

返回

《藏传净土法》第16课法师辅导

顶礼本师释迦牟尼佛!

顶礼文殊智慧勇识!

顶礼传承大恩上师!

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,

我今见闻得受持,愿解如来真实义。

为度化一切众生,请大家发无上殊胜的菩提心!

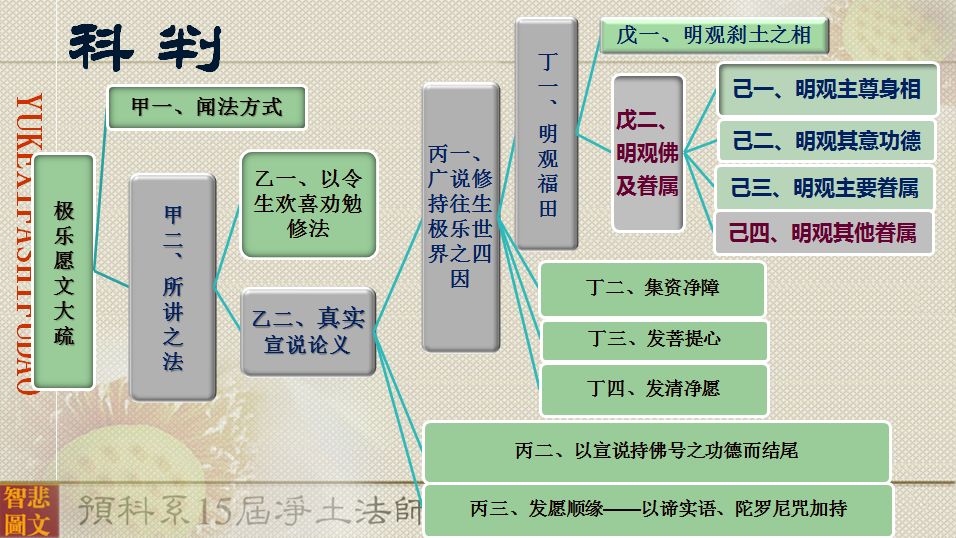

整个藏传净土法主要讲往生四因,那么都是哪几因?第一明观福田,第二积资净障,第三发菩提心,第四发清净愿。大家要对四因很熟悉,要能记得住。现在我们还是学习明观福田。在明观福田中,目前在观想阿弥陀佛主尊以及它的主要眷属,还有其余眷属。上一堂课前面两部分都讲过,现在学习到:大乘比丘十千亿,//身皆金色//相好饰,著三法衣黄灿灿。(断句)这里形容大乘比丘在阿弥陀佛极乐世界这样的一个清净刹土中,我们也要了解,第一,刹土本身就有很多的功德庄严是远远超胜于娑婆世界这样一个污浊的环境的。第二,关于眷属,在极乐世界的环境中,大乘比丘就有十千亿之多。关于身相,身体金色,相好是都具有32种相好、非常端严。不像娑婆世界,虽然也有一些人长的比较漂亮,也有很多人长得很丑陋,还有残疾、五根不具足的人。但是在清净的刹土中没有这样的问题。“著三法衣”,都是穿着代表着出家形象的、代表清净修行形象的三法衣。“三法衣黄灿灿”,体现出来它所放射出的这样一种清净庄严的光芒。这个颂词是描述极乐世界中佛陀的眷属,都是一种很清净的环境,或者说眷属中都是非常清净的,那意味着如果我们能够在即生中往生到西方极乐世界的话,那自己所处的环境周围的眷属都是特别清净庄严的,自己也是非常清净庄严。有时候我们想想娑婆世界,虽然有很多道友觉得我的亲友还是很好的,我的亲人家人都是非常好的,但是一个人一生中,肯定会遇到一些好的不好的对境,好的不好的人,眼睛看到的也有一些种种的;当然素质很好的人群是肯定有的,那也有一些素质特别不好的人群。所以如果我们能够在即生中尽最大的努力,力争在临命终时往生,那你所处的环境绝对不会跟其他的人出现一种矛盾,勾心斗角、不和合,受到一些恶劣众生的损害,这些都不会出现。因为在极乐世界,所有佛陀的所有的眷属都是清净庄严的大乘菩萨的相,这个环境是让人感到极为舒心悦意的。这里具体观想:阿弥陀佛有十千亿终生不退转的大乘比丘以及无数将得大菩提的声闻阿罗汉眷属。“无数将得大菩提的声闻阿罗汉眷属”他示现为是佛陀的声闻弟子,示现为阿罗汉的身份,但实际上,都走的是大乘道,就是他即将会得到大菩提果的、但显现上是声闻眷属。其它方面,大乘比丘从外型上、发心上,都是具有菩萨法相的大乘修行者。此处所说的十千亿是数量词,表示数量极多之义,而实际数量并非仅此而已。就是说,实际的数量比十千亿可能还要多。十千亿,在人类的概念中就是一种数量极多的含义,实际上佛陀的眷属无量无边。如《弥陀经》中说:“无量光佛之光芒、寿量、眷属、极乐世界安乐之因及功德普皆圆满。”意为:无量光佛的光芒无量、寿量无量、眷属无量,那么安乐之因的这个因缘也是无量,他的功德也是无量,所以叫普皆圆满。“众多佛陀于数劫中说亦不能尽。”意为:无量的佛尊用他们的妙音,殊妙的语音,在数劫当中,来宣说极乐世界的功德庄严都不能穷尽。“譬如,比丘大目犍连获神变自在,彼若欲求,则一日内可数尽三千大千世界中所有星辰,具百千俱胝如是神变者于百千俱胝那由他年中不做任何余事,亦无法数尽无量光如来声闻众之百分之一量。”意为:佛陀的大弟子目健连尊者,属于神通第一,他的神变是获得自在。在佛陀的声闻弟子中,他的神便显现的是最殊胜的。这样的一个具有神通神变的自在的修行者,他的力量可以在一天当中就数尽三千大千世界当中所有的星辰。具百千俱胝如是神变者在百千俱胝年中都不做别的事情,仅仅去衡量无量光如来(阿弥陀佛)的声闻众(的人数),都没有办法衡量的清。从这个角度就知道,佛陀的眷属其实是无量无边的、非常清净庄严。那些眷属身色无有差别全部是金黄色。意为:他们身体的金黄色,就如同像阳光照射在早晨的海面上一样,金光灿灿非常的庄严,一片金色。以三十二相、八十随好严饰,身着三法衣,犹如阳光照射在蔚蓝的海面一样黄灿灿。意为:那就是特别的庄严,所以我们应该心里面要再再地发愿。经过这几堂课的学习已经看得出来,不管是从极乐世界的器世界,还是从极乐世界的有情界来讲,它都具有无量无边的功德,而且非常的清净广大,如果说我们能够即生当中好好的修行净土,我们自己未来会成为其中的一员,并且不久的将来一定能够获得这个真正的佛果。那时候也会如同像阿弥陀佛一样能够广利有情,这样的愿力实际上也是我们真正往生极乐世界的根本原因,是为了度化众生而往生极乐,而不是仅仅为了让自己能够获得安乐自在、再不受烦恼的左右而往生极乐世界。一个是属于大乘道的发心,一个是属于小乘的自我解脱的发心。所以道友们在求净土法门,在修习净土法门时,平时一定要把握好自己的发心。自己修学净土的目的,都是为了利益终生。这才能够归属在大乘修行的方便中。明观这样的刹土以及意念佛陀是极为重要的,这也是随念三宝。为什么说随念阿弥陀佛,这里的忆念佛陀肯定是指的是阿弥陀佛。为什么说随念他也可以称之为叫随念三宝?我们随念阿弥陀佛就是属于随念佛宝,如果你能够随念阿弥陀佛他所宣讲的种种正法,那么我们在缘取往生的修法来进行修习,就属于是随念法宝。如果随念西方三圣,观音菩萨和大势至菩萨,这些都是佛的眷属,如果能随念阿弥陀佛的眷属,他的整体的僧众,这个就是僧宝。所以说你只要去明观这样的刹土,以及意念阿弥陀佛,就等同于随念三宝的功德。随念三宝的功德可以产生很大的一种功德力,并且灭尽无量的罪业。如果面朝西方以对生的方式观想极乐世界则与修生起次第相同。[ 对生:对面生起。在行者对面虚空中圆满生起坛场。预备坛场入于彩粉,智尊入于一切,并行供赞。]意为:对生指的是面对面,你的脸和我的脸是相对的。如果你面朝西方,对生就是:你的脸是朝向西方,阿弥陀佛的面是朝向你,这就是以对生的方式观想极乐世界,或者极乐世界的方向、它的国土庄严也是面对着你。“则与修生起次第相同”意为:现在是从显宗角度,讲观修极乐世界和阿弥陀佛本尊,但其实这种修法基本上跟密宗的生起次第有很相像的地方。在密宗中,大家都知道生起次第和圆满次第,就是生圆次第,这是密宗里常用的名词之一。不管道友们了不了解,这里就根据上师讲记的内容,我们只讲相关的一点。你们对密宗还没有特别清楚到底是怎么回事,这个没关系,但是这种观修的方式在显宗的角度他也是认同的,但是密宗的生起次第的观法,它的原理跟这个非常相像。所以对于密宗一些我们从来没有听过,或者说我听过之后我根本不知道那个是什么。比如说我知道生起次第的这个说法,但是我一点不了解;我知道圆满次第的说法,但是我同样一点不了解等等,像这种情况大家不用有顾虑。你单单就是依凭这一句话,既然说显宗当中观修阿弥陀佛的这种方式,跟密宗里修生圆次第的原理很相似,那么对密宗的这些法也就不需要太紧张,因为法法相通,所有的法都是解脱道。虽然密宗有他修行的方便,但若说完全跟显宗相同吗,那也不是的,密宗确实有它自己一些不共的特色,但是这个真正相合于解脱法门的这些修行,它的精华要义、它的核心总是超不出那个理,只不过它的这种接引的方式有一定的区别,所以大家也不用特别的紧张。所谓的生起次第,它实际上也是需要观想本尊在自己面前。比如说是生起次第的修法,我想修莲师或者说是修哪一位本尊,按照生起次第的要求,修行人的对面、自己前上方的虚空当中就会出现种子咒、白色的月轮,后面这个种子咒就变成了本尊的形象,自己再以一种诚恳的方式来祈祷的话,获得本尊的加持和悉地。我们在显宗修阿弥陀佛的净土法门的时候,就是在自己的前方虚空中,观想阿弥陀佛以及西方三圣乃至于极乐皆刹土的清净庄严,然后对他再再地做祈祷。两者的原理是很相似的。然而,生起次第是观想实质性的本尊等,如若不具备清净的忆念,那就称为贪执妙相本尊之分别念,是生起次第的障碍。意为:我们稍许了解一些密宗当中的教言,其实跟显宗所有的经教都是相合的。这段话是什么意思?意思就是,如果在修行密宗的生起次第的时候,你不能观想一种实质性的本尊,如果你把这个本尊的观想成是具有实质性的这种相的话,那么这就叫做不具备清净的忆念。这个清净忆念,如果是用密法的角度来解释,就是指等净无二的见解,大平等大清净、无二无别的见解。如果说得通俗一点,带有实质性的这个想法,就比如说你认为本尊是实实在在真实存在的,它不是空的、不是空性的,不是像水月一样的一种显而无自性的这种自性,它是真实有的,这种就属于是我们说的一种实质的分别念,这个都叫做不具备清净忆念。那什么叫做清净忆念?你如果能够安住在本尊,如同像彩虹、如同像水月一般显而无自性的见解的摄持之下,再去明明朗朗、非常清楚的去观修本尊的话,这就叫做一种清净的忆念。观本尊本身的不管是哪一个部位,或者说观整个本尊、观极乐世界的相,都非常的清晰明了、明明朗朗,显现了了分明。那么他虽然是这样显,但是他没有丝毫的实质,实际上它就像彩虹。大家仔细看一下彩虹,每个人都很喜欢看彩虹,因为它特别的美丽,它的美丽在哪里?一方面,大家都知道实际上哪怕是坐上飞机,飞到彩虹的跟前,你会发现,彩虹没有一个真正能够让你抓得住的一块彩虹,或者说一片或者说任何一个有实质性的,就像我的手里拿得起杯子一样的一个彩虹的东西能让你抓得住,大家都知道那是没有的。但是另一方面,你会发现彩虹的红黄白绿蓝七种颜色却是互不混杂、了了分明的呈现在我们的眼神面前。这个互不混杂、了了分明的角度就如同本尊的这种显现,也是明明朗朗非常的清晰,看起来好像觉得非常的真实,互相之间没有那种好像因为是如梦如幻,所以全部像一锅粥一样混在一起的分不清楚的情况。这个是从他的显现分来讲。但是另一方面,其实本尊的相就跟那一道彩虹一样,是没有真实的实质性,实际上就是显宗平时讲到的色即是空的含义、就是般若空性的意义。了知这个意义的话,在观想生起次第的时候,要断除对本尊的一种实质想,这个属于是清净的忆念。如果你没有断除的话,就被称之为贪执妙相本尊之分别念。就是你执着本尊的妙相,非常贪执本尊的妙相为实有,这是一种不清净的分别。从密宗的等净无二的见解来摄持,才能够由他的见修行果的这一个次第来说,就变成了生起次第的障碍。那同样的道理,其实我们在观想整个极乐世界、阿弥陀佛本尊的时候,也同样需要有这样的知见。阿弥陀佛的这个本尊,他的显现了了分明、清清楚楚,看起来完全具足佛陀32相80随好的种种功德,但是不管本尊显现的再清晰、再细致、再明了、再圆满,它的自本体都是空性的。一个是有,一个是没有;一个是显,一个是空。二者并不是以水火不相容的方式存在,好像有你就没有我。杯子里没有水,就不能说杯子里有水。有水和没水这两者是不能并存的,但是实际上,从显宗来说,真正的这个般若的意义,实际上它始终抉择的就是显而无自性,缘起性空的含义。缘起,就指的是万法依靠因缘聚合,就能够体现它的一种现象或者叫做果。性空,虽然他依靠因的聚合,而起现了果法的显现,但它自本体一定是本空的,这就叫缘起性空。那么很多道友在汉地很兴盛的金刚经也好,心经也好,就讲到色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,这里所说的般若空性,就是指的这样一个意义。那大家听懂这个道理之后,对于密宗所谓的一个特别陌生的这个生起次第的这个词,根本不需要生畏惧心,为什么?它跟显宗的缘起性空,在意义上面没有任何的区别,它会教给你在观修本尊的时候要注意哪一点?就是,具有实质性的这种观修有没有功德?有,但是它的这个功德不究竟,它的见解还没有达到究竟。如果说你具有能够以如梦如幻的这种般若的力量,能够摄持去观修本尊相的话,这个是一种最靠近实相的最殊胜、最了义的观修方法,这个就是生起次第所告诉我们的道理。那同样我们在观极乐世界的时候,若也懂得这样的道理的话,那相续当中就不会偏堕在一种执着本尊妙相的那种贪执,贪执是属于轮回所摄、属于烦恼,而不是单纯的是一种信心,贪和信心还是有一定的区别。那么就是对我们在修行的过程当中,会起到一个非常好非常强大的一个助缘的作用。极乐世界则是未经绘画的自成坛城,意为:其实真正的极乐世界的刹土,不需要由人工去给他造作,不需要人工去绘画,它不需要绘画,它是自成的。这个自成,实际上是依靠弥陀佛的无量的功德而形成的这样的一个刹土。那用的这个坛城的词,坛城(佛的坛城)是密宗当中的一个讲法,代指佛陀,具有圆满功德的这个佛的本身。观修阿弥陀佛也是以信心意念佛陀,意为:就像我们在修净土的时候,观修阿弥陀佛也是一种信心来意念。那实际上密宗的生起次第也是依靠一种信心来意念。因此无论观成如布画般扁平还是铸像般凹凸不平……任何形象都可以,意为:有一种是在平的布上画的,看起来就是一种扁平相。另一种铸造的,整个铸造一个塑像出来,这个就是一种凹凸不平的。总之,不管你把它(阿弥陀佛)观成哪一种,任何形象都可以,这一点要记住,任何形象都可以。大家不要特别的执着于,到底应该是这个、还是应该是那个(形象)?其实这点不用特别的计较,都是没有问题的,关键是我们要对阿弥陀佛有一种信心,这个很重要。因为阿弥陀佛现在以色身住世,所以我们观想时不需要任何迎请、安住、祈送,而日日夜夜念念不忘才是一大要诀。意为:这句话非常重要。前面一句话,其实上还是在跟密宗的生起次第做对比,喇拉曲智仁波切的意思是说,观阿弥陀佛比生起次第还容易。前面也是讲到,观想极乐世界和阿弥陀佛,其实跟密宗当中观生起次第的修法是很相似的,原理相同。(那么这间接的话也给大家稍许的交流一点关于密宗的一些道理,让大家其实不用对密法特别的紧张。)后面的这句话说,虽然说原理相同,但是实际上的话我们净土法门的这个观阿弥陀佛,比密宗的生起次第还要简单易行。为什么密宗生起次第它有这样一个过程,就是刚才说的这三部分迎请、安住、祈送,这是什么意思?一般我们如果要想修一个以生起次第为主导的修法,是需要有这三个步骤的。第一个步骤,迎请。要有那种特别美妙的这种祈请文,用这种特别美妙的声音、特别美妙的调子(歌曲的调子)来迎请。意思就是,比如说我们大家是在娑婆世界五浊恶世的一个污秽的环境,所有的清净本尊、佛尊、佛菩萨他们自身所处的环境,都是在一个清净的刹土当中,那我现在作为一个五浊恶世的污浊众生,我以一种哀求祈祷、诚恳祈请的方式,来遥唤自己的上师、遥唤本尊。本尊因为具有智慧究竟、大悲究竟的缘故,所以虽然远隔千里,但是他听到自己的这些可怜的有缘众生,在远远地呼唤他的时候,他以他大悲心的摄持一定会来到我们面前。这个就是前面迎请的必要性,就是我现在比如说要摆上殊胜的供品,自己也要沐浴,然后用最美妙的歌声、最殊胜的赞词、最恭敬的一种意乐,然后迎请说,本尊请你来到我的面前,就是把他从清净刹土请到我们的这个环境当中来,这就是迎请。第二个步骤,安住。迎请完了以后,让他安住在我们所摆设的清净的坛城当中,请本尊安住在我的面前。这个时候就在本尊面前祈祷,就是以信心的意乐祈祷,希望本尊能够赐予我悉地。最后本尊以他源于弟子的这种信心,源于本尊的大悲心,就赐予有缘弟子殊胜的悉地和加持,有缘弟子的相续当中能够清净无量的罪业、增长功德,并且获得一些修行的征相。第三个步骤,祈送。之后,那么我的目的达到了对不对?我想迎请本尊、想供养他,想祈祷得到他的加持,整个都达到目的之后,我再恭恭敬敬,就好像我们说请客人来吃一顿饭,然后再恭恭敬敬地送客人出门,请他回到本地,那后面的就叫祈送,就是一种祈祷文的方式,恭恭敬敬地再把本尊送回去。以上这是生起次第的一个思路,整个仪轨都会有这三部分,中间当然还会有供护法、荟供等等这些。在生起次第的仪轨当中,一般就是有这个程序,它的原因、目的刚才我们都讲了。我先迎请本尊来,然后希望能够得到他的慈悲摄受、加持和悉地,圆满以后我再恭恭敬敬的把他送回去。但是修行净土却不必要(这些步骤),就是说观修阿弥陀佛要比生起次第更简单易行。那么最关键最关键的一点是什么?而日日夜夜念念不忘才是一大要诀。所以我们要懂得,如果我们能够做到日夜夜念念不忘阿弥陀佛的话,这个是修学净土的一个最主要最主要最关键的一个往生的主因,虽然刚才我们又解释了很多生起次第的一些过程,大家也没必要就是这个第一个怎么样,第二个怎么样?这些是我没有资格教的,只是跟你们在最基本的道理上解释上师讲记里面出现的这句话应该怎么去理解。像这些比较复杂的观修等等,包括净土很多道友都纠结到说我观阿弥陀佛到底该怎么观?我应该观的是站着还是坐的?他的颜色是这样还是那样?他的刹土观不清楚怎么办?他的孔雀我观错了一只怎么办等等等等,在这些问题上想得特别多,其实没必要。我们修学净土,最最主要的就是能够让我们有一种强有力的方式能往生净土,往生极乐世界,主要的原因就是念念不忘阿弥陀佛,以纯净的信心来祈祷,这是最主要的。所以大家还是把握重点,不要在枝末上用很多精力去纠结,然后产生了很多的分别念。在真正核心的祈祷的力度上、信心的力度上反而一直停步不前,也不着急这个方面,觉得我先把这个搞清楚了再说。其实这种修法就真的是丢了西瓜捡了芝麻一样,这个是不合理的。我们的人身很难得,我们修行的时间并不是特别的长,那一定要抓住关键点,抓紧时间赶紧修,那你就要懂得哪个是主要的,哪个是辅助的,这点要懂得,所以学佛不是为了好玩,学佛不是为了满足自己的求知欲和好奇心,学佛不是为了满足自己所有的种种种种分别念。有些人以自己的分别念为满足,觉得唉你看人家都没有想到,就我想到了,这个不叫修行。你想到了不代表你修行好,别人没想到不代表别人修行差。我们重点的修是你能修得出来,这是最主要的,所以大家在修行的法门上一定要把握重点,不要本末倒置。一方面,当然我也是喜欢道友们能够提出一些相应的问题,那你们的??的在净土里(录音中卡住了听不清是什么字),在他的见解上面,能够有一个比较圆融的知见摄持修行是很方便的。但是另一方面,任何一件事情过了就不好了,如果你光是耽著在这个怎么样、那个怎么样,所有的枝枝末末的这些方面,而对于最主要的一些修法的核心,你却没有去注重,因为那个东西大家都懂,不需要你再去提问,就是看你能不能在心里面拥有和能不能做到的问题,所以不提这些,这些没必要提,也没有什么问题可提的,但是自己心里面没有任何的经历?或者是去缘取的话,那这个修行是非常失败的,这种闻思也是失败的。那再反过来另外一个极端就是,有些人一点都不去执着这个道理到底是怎么说的,然后就急急忙忙的要去念佛、要去修,这一点的话其实也是不是一个好的修行状态,也是我们要呵责的,你道理都明没明白,然后你就开始跑,那你知道你跑的东南西北的方向到底是哪个是对的,你都没有搞清楚,只是急急忙忙要跑。别人说你先把净土里面比如说哪个是关键点,哪个是他的企图??,哪个是属于我们平时要注意的,这些你都不计较或者说不在乎无所谓,只是说唉呀你不要说那么多,你这个光是一种寻思分别,你就赶紧好好念佛修吧,这样子的话也是我们要呵责的。所以大家在修行路上一定要把握一个中道,偏哪一方都是不合理的,把握一个中的,自己好好地把握。在家男女们,最初在上师传授《极乐愿文》时要听讲,看看是否懂了,如果不懂,那么当传讲者从极乐世界的唐卡上加以介绍的时候,自己要认真细致地观看,之后闭目思维,看看这样的形相能不能浮现在心中,当心中现出来时,如果再三明观,则内心自然能够明现其形相。意为:这段话实际上就讲到一个实际串修!作为以在家众为主的学佛者,最初的话上师在传授极乐愿文的时候一定要搞明白,就是你要看看自己真的听懂了没有,如果说没有听懂的话,那当讲者去介绍极乐世界的唐卡里面的这些内容时,自己就要认真细致的看。比如说你眼睛看这个极乐世界的唐卡或者阿弥陀佛本尊的像,然后你再闭上眼睛去思维,在脑子中看能不能浮现出来,很清晰的浮现出刚才所看到那个像。那当心里面能够现出来,你就反复反复地去串习,那心里面只要你一想,自然就能够明现出很清晰的极乐世界的图,或者说阿弥陀佛的,或者是他的眷属本尊的这些形象。这就是明观福田的修法。明观福田所需要的,就是平时自己怎么去明观殊胜的福田对境西方三圣和眷属以及极乐世界,这一点的话都属于在明观福田的范围当中。如果白天念念不忘,就如果说你白天能够做到,平时在生活的点点滴滴都能念念不忘。其实对于这句话可能有一些初学者也不是很清楚,什么叫做生活的点点滴滴就能够念念不忘佛陀,那我是不是就不能够打其他的分别念了,那在生活当中我怎么跟人家交流、我怎么生活、怎么工作、怎么去维护,毕竟我自己有生活工作社会的圈子,我这根本是没办法做得到的。如果说我要维护这一方面,我的这个念佛念念不忘就没有希望了。这方面的理解有一点偏差,不是这个意思,那乃至于我们出家人也做不到,那你还要打水吃饭还要睡觉,还有一些日常的吃喝拉撒琐事的生活,那我们都不能做了,按理说出家人更加应该要念念不忘佛陀,对不对?那这个就没有办法做了。所谓的这个念念不忘的含义,含有一种把阿弥陀佛转为在生活中的一种道用的意思。道用的意思是,我们还是正常的,你该有时间上的一些正常的分别念,这个是肯定的,这个是没办法说,我就把这个东西也给它消失掉,那你这个人没有思想了,那确实的话那你没办法在实践中生活,对吧?你这些其他的考虑的话,好像字面上都跟佛没关系的话,那就没有办法考虑,其实有时候我们要这样去看这个问题,怎么去理解这句话?(35分钟)比如说你在做生活、工作中的一件事情的时候,你能够保有一种良知、保有一个善心,站在一个非常公平的、能够护持他心的角度。这个“他”就指的是你那些不学佛的在家人,你周围的这些跟你有缘的、一起工作一起生活的人,你能够护持他心,这个实际上就等同于是念佛了。再有其他的方面,以前曾经讲过一些将生活的点点滴滴转为道用的内容,比如说方方面面的这些,包括这个净行品的发愿,其实你真正发起菩提心的话,就等于与佛相应,就等于是忆念佛陀。因为菩提心就带着佛陀相续当中的一种特色。还有以前说的你打扫卫生的时候,你在家里面洗衣服、刷锅刷碗、做饭等等忙活这些事情,以前我们都教过一些对吧?就是你要发清净的愿,这个实际上就等同于念佛。另外一个你在做的时候,你心里面忆念佛陀或者说清扫卫生的时候,你也能够扫一下地的话,就能够一念阿弥陀佛,高高兴兴的去做,而不是每天愁眉苦脸,心里头愤恨的不行,就是我的这个暇满人身全部浪费在家庭,浪费在孩子、丈夫身上等等,其实这些想法已经有这个因缘了,你总不能让他们消失嘛对吧?那是不可能的事情。也总不能只要学了佛,所有事就用离婚来解决问题吗?这个更加不好,人家会对佛教产生非常大的疑惑,就快要往邪教上面去引了,为什么?只要是佛教徒的话,它导致家庭破裂,给社会增上了不确定、不安定的因素。要是从一个客观的角度来说,你就起到这个效果,所以这些是不可以随便这样去想,这本来就是不如法的,而是说你在做的时候,你把你自己的修行,比如说我就是念佛为主,我一想起佛陀就开心,那我扫地的时候我扫一下就念一句佛,你会觉得你没有浪费时间,你还是在念呐。你洗个碗的时候,那清净的同时,也祈祷阿弥陀佛加持,愿一切的众生都能清净,像这个碗被刷得干干净净一样,能够自相续得到清净。做饭的时候,炒一下菜,念一句阿弥陀佛,切一下菜,念一下阿弥陀佛,那你炒出来的菜肯定会很好吃。这个是有阿弥陀佛的名号加持过的菜,你这样供养你给家人吃的话你也会很高兴,他们吃你一顿饭就清净一次业障。你要看你怎么去想这些问题,那在工作之余也可以高高兴兴念,碰到违缘也可以祈祷阿弥陀佛,不管是自己还是他人,希望他们能够远离这些痛苦,永远具足安乐。我们要学会把这些曾经学过的法运用在自己生活的点点滴滴当中,这些都会成为跟解脱挂钩的,使得变成了你临命终时能够往生的因缘。所以何必痛苦何必纠结,有的人会特别痛苦的想:为什么我要有家庭,当初要是没成家之前我就学佛就好了,很多的那种不必要分别念。这个果法已经形成了,再去后悔是没有用的嘛,还不如你就往积极的方面去想,你自己的这个正能量提高,你自己的心态上面有调整,说不定你家人就能够接纳你学佛,甚至于能跟着你也去学一点,这就有希望。所以要学会调心,佛教最主要的是调心,其他都是次要,你们观阿弥陀佛观得再好,如果说跟自己家人连关系都处不好的话,又怎么样?你能成就吗?你能度得到半个众生吗?我们问,修阿弥陀佛为什么?不是为了度众吗?观阿弥陀佛为什么?不是为了说借用这个法门成就以后,就可以变成一个能够度化众生的大乘菩萨吗?结果连自己跟家人的关系,半个人都处不好,所有的人都会因为你学佛而觉得你这个人这个样那样的,然后愤愤不平,那不是光是一个时间占用,有的时候,我们是因为学佛的时间确实有点冲突,我觉得这个还可以接受,确确实实一天也就24个小时,那我们尽量的去自己想些办法。但是如果是平时的一些言行和为人,导致于家人说你学了佛之后怎么会变成这个样子,站在旁观者的角度,你别看他们是个不学佛的在家人,但是其实他们有的时候说的话是很中肯的,觉得你学得好自私噢,你就想自己了,其他的人都不在你的眼里面等等,那我们还要反观自己心里没有众生,如何度得到众生!心里头连自己周围的亲人都装不进去,都想把他们忽略不计,像空气一样忽略不计,你怎么可能度化天边无际的有情?那你自己再去想一想我这条净土的路到底是怎么走?明观是明观了,念佛是念佛了,精进也精进了,每天顶礼也顶了,该做的都做了,但是修行有没有问题?不能说它一点问题都没有。所以这个修心是个非常实在的事情,大家要把握好,一定要把握好,不要想当然地借用佛法的我要精进,我要闻思呀,我要念佛呀,我不能浪费暇满,用这种似是而非的借用佛法作为理由的一句话,而给自己的本身行为的一些缺失来找借口,这个毕竟是不合理的。我这里就顺便又讲了多了一点。我们说的所谓的日日夜夜念念不忘的含义,大家一定要懂得如何去理解和如何真实地去运用,不要最后的话又变成一个奇奇怪怪的人,这个真的是对佛法来说是绝对没有好处的,这一点再跟大家提一下!刚才讲到了白天如果是能够念念不忘,那么夜晚做梦遇到恐怖梦境时也定能忆念祈祷,意为:比如说你白天经常能想的到弥陀佛,曾经法王如意宝用了一个世间的很贴切的比喻,就像年轻的恋人,一日不见如隔三秋,热恋当中的恋人好像都有这样的一个感觉哈。那如果说我们对阿弥陀佛,就像热恋当中的恋人一样,他好像动不动就会想起对方,好像一天还没有见的话,他中间就会打几个电话呀,又没有什么事情,就问你在干什么呀,你这吃什么呀,然后我们今天什么时候能见面呀,什么什么都是那种现在佛教徒看起来很无聊的、不是特别有意义的事情,但是为什么他会做到这一点?因为他惦记,他心里面有她,所以老惦记着她,然后只要不自觉的老会想到她,时时刻刻都想见她,不自觉的老想起她,然后就会想到她在做什么,很关心她的点点滴滴,就比较像念念不忘。那我们要有一种窍诀和智慧来摄持融入到自己生活的点点滴滴,你会感觉到很开心的,能做到这一点的话,晚上如果做噩梦的时候,那你自然第一个念头就能够想到祈祷,一碰到恐惧的景象马上想到阿弥陀佛。如果梦中能想到的话,那临命终时的解脱就有很大的希望。梦中碰到恐怖景象能想到上师、想到佛陀,那临终的时候就会很有希望,这是一个非常好的修行,通过长期串习之后产生了一个效果,这个是很好的。如若梦中能如是忆念,那么临终时或中阴界出现恐怖、畏惧时定能忆念。这个就是到最关键的,我们每个人在临命终时都会现前中阴界的种种景象,其实还是挺麻烦的,那个景象很恐惧,而且它是一种特别大的变化。你试想一下,一个人他在生前几十年,五六十年七八十年都是处在一个比较固定的环境,我是指的是整体的一个娑婆,还不光是说比如说你是一个东北人,你就在东北的环境,那有些道友说这个不定,我有时候可能会跑南方去,我有时候可能会跑到哪里去,我不是指的这个意思,就是总体我们人类的环境它有一个固定的场所,生活当中习惯了想要电有电,想要水有水,这个有一种他想要饿了就能够找到吃的,渴了就能够找到喝的,而且就是它整体的大致人类共业所感的这种生活环境,他过了一辈子。(关于净土的这方面,以后可能稍许会涉及到六中阴里面所说到的一些中阴的现象,乃至于中阴的窍诀,如果说上师仁波切在讲记当中涉及,那么这个上师怎么说,我也怎么说给你们稍微去涉及。那如果单纯的说,我就怎么样去跟大家交流六中阴,因这些是密法的内容,那这个我是绝对没有资格的,这个先在这里先声明一下。)到了中阴的时候会什么情况?其实人在中阴的时候,你们可以看一下大圆满前行讲记里面最后一个章节的往生法,往生法当中上师讲了还是有很多六中阴里面的窍诀,里面就介绍了一些,比如说人在临终时,五根隐没它是一个阶段,然后五根会隐没和隐没的状态是什么样的?这个人自己的感知上面他会很惊恐的,他还是会有很多痛苦。后面就讲到还有五根隐没,四大隐没;还有一个???的一种现前;还有自己相续中,比如说贪嗔痴就时间长了也没有记得很清楚了,我只是大概提一下让你们知道中阴可能会出现的一些表现。还有一个《净土教言》,这个《净土教言》是全知麦彭仁波切造的一个很短的论,当时上师用八堂课就把它讲完了,里面就讲到一些中阴的景象,一个人临死死了之后中阴当中会碰到一个什么样的现象,他会很惊恐,他一下觉得无依无靠。以前的话是处在一个他非常熟悉的,而且他拼命了一辈子让他有安全感的一个地方。然后一到中阴界的时候,他突然发现自己在一个荒无人烟的、具有恐怖的种种景象的地方,感觉一下子生命没有保障、没有安全感的那么一个旷野当中,甚至于就是那个旷野到处都是黑乎乎的,又有拿着兵器的青面獠牙的人出现,有些就是冒着火,气势汹汹地向他冲过来,你像我们在人类的环境当中谁遇到过这种现象?你真的遇到过你不害怕吗?我现在做人的时候,真的要是冒出来一个冒着火的、拿着兵器的、青面獠牙的、气势汹汹就向我冲过来的人,我觉得这辈子的话可能全世界的人也没有一个人能遇到这样的现象,你不恐怖吗?这些在中阴的时候,他会现前,那我们在那个时候可能心里面最直接的反应,如果你平时修力不够,平时做不到自然而然的一种念念不忘阿弥陀佛,用心来念,心里面就像恋人一样装着他的那种意识的话,你在那个时候可能就剩下恐怖,就剩下想躲藏的这种理念,就想不起来,但是就这个过程一出现,你没有想起来的话,那你解脱的最佳时间也就过去了,过了这个村没这个店里,他那个机会就又会出现一种变化,所以要把握中阴最关键的时候来达到往生的目的。确确实实还是需要在自在的时候,在现在比较方便的时候,就要下一点工夫是比较牢靠的。否则临时抱佛脚不管用,临时抱佛脚不是很管用,你现在想说,我那个时候一定控制自己的心念,这句话是不起作用的,你到了那个跟前的时候你控制不住自己的心念,这个东西是比较实在的一个问题。所以说到这里也是告诉大家,如果说我们能够真的在生前好好的去修积,然后有这样的一个修力出现,临终的时候,不管你的四大分解感召怎么样的痛苦,你的那个心念还能够往阿弥陀佛身上系念,这就是因为平时串习习惯的缘故。那不管中阴界出现怎么样的恐怖景象,你一害怕的话第一个念头就是阿弥陀佛就冒出来,它就是自然而然的一种下意识的反应,我们这个叫做自然反应,是靠平时串习久了以后,它的一个自然反应,这个就是导致于我们解脱的,所以其实说起来净土法门已经很简单了。说得再通俗一点,比如说一个人他小时候就养成一个习惯,他喜欢思考问题的时候,拿那个手指在桌子上这个敲敲敲,或者说他自己就喜欢挠耳朵。他根本不需要刻意有意识,他甚至处在无记状态,但是他遇到这个事情的时候,他自然的反应就会有这个动作,而且他都不知道自己有了这个动作,这就是习惯。这个大家好理解吧?那这个意思的话跟我们念佛显然是相似,是什么意思?如果我们念佛就是这里说的是念念不忘,然后你养成一种很深厚的习惯,一碰到事情就能想到阿弥陀佛,或者意思就是说这个佛陀的话,佛陀加持。然后碰到违缘、碰到快乐、碰到痛苦,你都能够习惯性的想到佛陀的话,临终的时候碰到恐惧和畏惧,那个时候根本来不及让你去一个用一种取舍的那种分别念,我选这个还是选那个,根本是来不及的,就是看你的第一反应是什么。那如果我们平时在生前,串习的习气比较深厚,到了临终时他出现这些景象,你下意识的第一反应就是你生前最习惯的那个(反应),那一念弥陀佛,当下就解脱了,就这样就解脱了。所以在平时还是要用功,不能够总是指望着说现在不要紧,我等到以后再如何如何,其实不能指望临终时,临终时就来不及了,你那时候想是这么想,但出现这个现象的时候,你根本想不到那里去,那么错过就错过了,你又会出现下一期的轮回。未来的???肯定会有,将来有一天你还是会解脱,但是这一期的修行就会跑过去了,就是机会没把握住,继续在轮回当中再流转,再找机会再继续修行,再继续来把握一次生死的机会。这个很难说这个很难说,你想想这件事情并不是那么容易,我们每个人只要现在没有成就,是不是就可以称之为是轮回的老众生,是这样的吧?我们前期是无始的,你根本算不清楚你已经流转了多少年,找不到一个说你在久远久远以前,我突然变成众生了,轮回的前期是无始的,那就说明我们每一期在轮回当中,转生过多少世,是无际无量的。每一次的转生,你有哪一次把握住你生死的机会吗?你不要觉得说这个机会就那么简单,泛泛而学,然后念两句佛,然后就渴望着说临命终时我要怎么样,想了个很美好的一种分别念的想法,实际上它没有因缘去现前它。那么多次生生世世的每一次生世当中,我们都会舍弃一次身体,经过一次中阴,我们没有一次把握住,那么这个也会留存很深厚的习气,就是你在中阴当中自然的反应,就是你的习气。没有把握住,那靠这一世的修行,想要在临终的时候给它把握住这个机会,不是一件很容易的事情,要下一些功夫学得扎实一点那才会有希望,是这样的。当然这个中间,上师就讲到这个信愿,信愿意念阿弥陀佛是最主要的,“口念弥陀心散乱,喊破喉咙也枉然”这个话,实际上也是说我们如果是口念、心不念的话,在心里面就很难刻印下那种很深厚的习惯和习气。这样在临命终时,就没有办法有一种强大的力量来摄持你的心,在临终遇到种种恐惧景像的时候而心不乱能够忆念佛陀,这一点达到就相当困难。后面上师又解释了阿-弥-陀-佛几个字的含义,今天因为时间关系在这里就不再重复解释,但是大家还是要好好看一下,就是对阿弥陀佛本身四个字产生信心,那如果我懂得了这四个字的含义,心里面也会产生一种意乐,这是很好的。(54分钟)假设在家男女们,明观阿弥陀佛主尊眷属、刹土庄严等实在无能为力,那么也可以意念:极乐世界位于西方,意为:这个是我们初学者经常会犯的一个出现的情况,就是我们观阿弥陀佛观不清,观极乐世界的话那更复杂对吧,极乐世界那个图片都是很复杂的,看的是觉得看观不厌足,很喜欢看,但是你要闭上眼睛把他清清楚楚想起来,那比佛陀要难的多,就是阿弥陀佛一个本尊那个像的内容,没有(极乐世界的内容)那么多。尤其像一些老年人他的心力、观力上都比较弱的,你让他观的很清楚,他实在是无能为力的话,不要紧、不要纠结,不要觉得说由于这个原因我这个法就修不成了,这就完蛋了、没有希望了,不是这样的。其实我们要知道,你真正的意念阿弥陀佛的侧重点在哪里?就是信心,在信心上,真实的发起一种纯净的信心,这个是最主要的。所以大家要记得如果是你观修上面实在无能为力,就不要老去计较或者执着这个观修,天天就光去观了,其他什么都不愿意想,我反正就要把它观出来,其实这个就有点过了,没有必要。现在观不起来的话,就像这里给教的这个方法,就是说:极乐世界位于西方,那里住有阿弥陀佛和他的眷属,他们正在注视着我,我自己死后立即往生极乐刹土。如是一心专注,就可以了,一心专注什么?反正极乐世界和阿弥陀佛都在西方,然后他现在也慈悲眼关注着我,我发愿死了以后一定要去哪儿,这么简单没有什么观修的内容吧?其他都不观想,观想不了的话就不观了,信念上,我相信阿弥陀佛始终注视着我、关注着我,加被着我,我自己发愿临终的时候不管怎么样,一定要往生西方极乐世界。(以坚定信心忆念极乐世界或持诵阿弥陀佛名号,仅此也可算是往生极乐世界的第一因。)那像这种情况还有一种可能性就是出现在什么时候?就是临命终时,刚才我是好像举了一些老年人的例子,其实年轻人也有可能,我刚才说老年人观力弱了,年纪也大了,这个智慧不清明嘛,所以说没有能力观。其实年轻人他生前可能是观的蛮好的,但是到了临命终时比如说生重病,身体极度的疼痛,这个身体已经被病痛折磨得,神气耗的特别厉害的话,他那个心力就已经很弱了。到临终的时候他这个神智开始紊乱,那个时候让他观想的话,他平时观的清楚,但是那个时候他就观想不清楚了,那么也可以用这个方法,知道吧。所以大家不要想到说这只是一种情况,其实每个人在临死的时候有可能生前都状态很好,观的也清楚,临死的时候那个业力现前的话你怎么观也观不清,你想也想不起来呀,神识也是浑浑沌沌不清楚,但是只要有这么一个意念,我相信阿弥陀佛他一直会加持我,他一直在会护佑我,他现在就在,我只要想到他那个慈悲的眼睛注视着我,然后我一定要往生到他那里去——去保持这一个念头,那么临终的时候还是会有往生的机会的。即便是有一些人在临命终前都会出现一些地狱的相,这个我们在一些公案里看得到,是不是?有些人在临死前他只有看到什么阎罗狱卒、看到生前所杀的什么猪呀狗都跑来踩他、咬他,很恐惧嘛,特别惊恐万分,你看他现在是一个人,他在病床上面就哭喊,表情就很恐惧很凄惨,旁边的家人就没有任何办法、束手无措就很焦虑,就感觉就是没有人,但他一直喊说有人来抓我呀什么什么的,那个就是地狱的相,地狱的前兆已经出现的话,那你如果这时候给他讲阿弥陀佛,或者他在这个时候如果说能够想起阿弥陀佛,你这个时候肯定是观不太清楚了,也没有那个能力说我怎么明观,我观的仔仔细细这是比较困难,但是如果能意念到阿弥陀佛的话,就会起作用,所以这一点就是要知道,那为什么我在那个时候我能够想得起阿弥陀佛,因为你的信心在哪儿,所以主要的侧重点在信心上,而不是仅仅是一个观修上,大家要注重这一个方面,哪个为主哪个为辅。那么在信心上面去培积的话,你遇到什么事情都能够自然想到佛陀,这个是非常重要的。那后面我们再讲两个简单的公案,在讲记里面涉及两个公案,第一个,(上师讲记)藏地曾有这样一件真实的事例:在达多地方,有一位具有信心的老人,他常常祈祷阿弥陀佛,并念诵了许多遍《极乐愿文》,但他一直认为阿弥陀佛的身色肯定是淡蓝色的。这些公案是在藏地的一种民俗上面或者藏地的一个真实的一个公案。在藏传佛教当中,阿弥陀佛身像一般都是红色的。在汉地,阿弥陀佛身像大部分都是金黄色,特别的庄严,而且直接显现的就是像佛陀在世时候的清净比丘相的形象。所以说他当时不知道什么原因了,他心里面认为他没有看过阿弥陀佛的图片,因为这是在古代的时候,大家不要觉得说那怎么可能,其实古代的时候藏地信息很不发达,一个人如果能拿到一个文字的法本或者说一个唐卡、佛像那是非常不容易的,大部分的普通老百姓也没有这方面的条件。一个游牧民族的这种生活方式,而且人烟稀少,走很远的路都碰不到一个人的这样的一种环境,所以他自然而然以为说阿弥陀佛身色应该是淡蓝色的,他是这样子来想,对于形相则根本不会明观,他就以为是个蓝色的佛,具体阿弥陀佛的手势、拿的什么法器,形象是站着、坐的那个样子他都不清楚,可是凭着信心力,他在临终时,阿弥陀佛及其眷属亲自降临在他面前,将这位老人接引到了极乐世界。所以从这段内容,大家可能又一次地感受到,观不清楚不是最麻烦的地方,没有信心才是最麻烦的地方,所以说往生最关键的是信心,哪怕你观不清楚,连颜色都搞错了,还是会有往生的机会,所以不要在这方面特别计较。因为我觉得我们最近这一段的课都在讲明观福田,就相应的出现很多道友就在问观的问题,他也还觉得也是挺矛盾的,这个问题他也搞不清楚有点纠结。当然这个问题不是说你们不该问,大家有这个疑惑很正常,让我慢慢学下去的话就知道了,往生最关键的这个点。那对于观的清、观不清,或者说我到底观藏地的、观汉地的、观站的、还是观坐着的,是不是都没有关系的对不对?学这个理了以后你自己要学会去分析,那它实际上没有问题,除非就是我们前面有时候答疑的时候跟大家提醒一下:1)如果说在学会的管理要求上,比如说对观修的这方面它有一定的要求,数量上有一定地要求,那么建议如果是建议的方式,没有明文的规定说只能这样观,那按照你的喜好去观没有问题。2)如果规定说学藏传净土法还是要按照藏传净土法上面这个去观,这个是要求上面硬性规定,那你们就按照这个去观没有关系,因为所得到的加持完全是一样,就是你不管观成什么像,你对阿弥陀佛的那个信心增上的话,你外相观什么,他得到的加持都是同样的。所以这一点跟大家把道理讲清楚,在这问题上就不会有很多的纠结,或者说我这样子会不会就损减功德?不会出现这种情况的。公案第二个,(上师讲记)汉地谛闲法师这个公案在上师讲记中讲得很细致,但是我们看他一生中的修行,最后这等于是预知时至的方式,对不对?预知时至的这种方式,那实际上他也没有特别的学过净土的经典,也没有像我们说的这么详细的那种明观的方式和内容,他就是对阿弥陀佛特别有信心的一种意乐,不是也往生了吗?所以大家要把握住关键点,以后对自己未来的修行是很有好处的。(01.04.20)公案第三个,(上师讲记)此外,古代有一位具有强烈信心的老妇女,她持诵了三亿遍观音心咒及十万遍度母赞颂偈。三亿遍观音心咒可不容易念,一亿遍观音心咒的话,你们可以自己去除一下,每天要是念五万遍的话,几乎就占用了一天大半的时间。五万遍,每天不间断、一天都不落的话,你乘一下看要几年能够念完一亿遍。然后再看看三亿遍,每天如果都是保证五万的数量的话,都需要好几年才能完成三亿遍的观音心咒,这个相当不容易。还有外加十万遍的度母赞颂偈。大家都知道,上师前几年给我们网传的《21度母赞颂偈》就是度母的赞颂偈,如果把这个念十万遍也是个很不容易的事情,但是他确实信心很强烈,所以才能够念这么多的这种咒语,一直以一种强烈的信心,再再的这样去念诵。结果一天晚上,梦中有一位不同寻常的女人给了她一件蓝色衣服。其实这个蓝色的衣服表示着,度母能赐予她悉地的那个相。又一天晚上,她梦到一位顶具发髻、身着白衣之人给了她一串水晶念珠。其实身穿白衣的人是观世音菩萨,而给她蓝色衣服的人就是度母。这是得到了观音菩萨赐予她悉地的相。尽管那位老妇人全然不知观修二位本尊的身色、标帜。就是老妇人在念三亿遍的观音心咒以及十万遍度母的赞颂偈时,她其实也不太会观想,但她就是对菩萨有一个很清净的信心,所以精进的在念诵他们的心咒。但她心中铭记二位尊者的名号,并生起虔诚的信心,仅以此念诵及信心之力便获得了成就。她获得本尊的悉地,所以最终还是获得成就的,那我们懂得这个道理是今天辅导到的这个内容,大家懂得这个道理之后,那作为我们的话,当然不能说因为这几个公案,我们又走到另外一个极端,说那我以后我就不念了,我以后就不观了,我就光念咒就可以,其实这个想法又是一种极端、一种偏激。很多人他总喜欢2选1,像这里举的这个老妇是没有能力、没有因缘观修,但是因为她的纯净信心也能成就。我们讲到了观修净土的这种信心的重要性,但有些道友有能力观修,因为这些公案反而不观修了,就是这个公案对你没有起到一个修力增上的作用,反而让你舍弃了这个修法的其中一种因缘的殊胜性,我觉得这个想法就比较颠倒。我们汉族人的分别念会比较偏执一些,他就觉得既然这样说那为什么要做?既然说不观修也可以成就,我就弄信心就行了,我为什么一定要观?就好像当你跟他讲米饭的功能的时候,他就光吃饭不吃菜了,那你回头跟他又讲蔬菜的功能,他又光吃菜不吃饭。你跟他讲这个的时候,就是好像他始终不能把两根筷子一起用,他偏要选一根筷子来挑着饭吃,就这种感觉,其实这是没必要的。大家要把握中道,明白这些,今天这堂课主要是信心的方面强调的比较多。让我们明白修学净土的一些核心点和关键点。但是有能力观修的人,如果你再用上这种明观的这种方便,会事半功倍,功德就更加迅速增上,这一点也不能否认。信心确实是主导,但是观修的话,我们前面也引用了经教说,哪怕是你稍许的看到了佛陀的32种相好,心里生起了哇佛陀真是庄严、看不厌足,生起了哪怕一念的这样的欢喜心,他都能够清净无量的罪业,增长无上的功德。所以也没有必要因为这堂课强调了信心,又把观修认为是一个微不足道、没有必要的事情。这个都是属于相续当中,偏执比较重的人会产生的分别。我们最后的这部分,再跟大家再强调,注意一下,大家要圆融,对于往生四因要去共同去修积,要普遍的去修积。有一些老人没有办法观的很清楚的话,那他的信心清净也同样可以使得他的往生是没有障碍的,我们要懂得是在哪个角度去理解这些问题。

PPT