(图片来自DJKR)

(图片来自DJKR)

“ 假设我正在训练你,首先我会要求你做十分钟、二十分钟的禅修。接着你会发展出对禅修体验的热爱,因为禅修很棒、充满喜悦,甚至能令你感到兴奋。但那时我就会说:“好,现在去某某集市。” 或是 我要求你:“现在去和我认识的某个难缠人士一起共事,同时保持你的正念。”这会令你的正念更加敏锐。有许多类似的技巧。其实,与某个难缠人士共事还算好,并不那么困难;更具挑战的是如果某天你中了彩票。

好事比坏事更具挑战性,因为好事降临时要保持正念的难度会大大提高。

总之,有很多技巧。如果在清醒、有能力时持续不断地训练,碰到诸如死亡等难以想象的打击发生时,你就完全不会感到震惊,因为你早有准备。”--宗萨钦哲仁波切

学生问:您在回答先前提问时说到,当我们死亡时,意识或某个东西会分离,那是否就是所谓的“我”?如果不是“我”,那是什么?

学生问:您在回答先前提问时说到,当我们死亡时,意识或某个东西会分离,那是否就是所谓的“我”?如果不是“我”,那是什么?

仁波切答:是,那就是“我”,但那不是真实存在的,而是如彩虹一般。学生问:虽然我们在谈菩提心以及要有帮助每个人的精神,但这些似乎更像是知识层面的谈论,只是用很多意象描述而已。如您所说,或许一位瑜伽士并不愿参与实际工作,而宁愿去山洞中打坐禅修。这里是否存在某种矛盾或悖论?是否有一条优美的中道,使人们既能修行,又能积极解决日常问题?因为在日常生活中伤害我们的基本上就是这些问题。

仁波切答:绝对是的,这也就是为何我刚才说“开始的时候”,我那时强调了这是一开始的做法。初学菩萨的法道称作“发心地”。在这个阶段,你真正地培养发心,一遍遍地发愿,这是最主要的前行准备。举例来说,菩萨应该布施,布施非常重要,但佛陀本人禁止初地以下的菩萨布施自己的肉体,因为这会毁了那位菩萨。帮助别人是件难事,真的非常困难。为了无休止地帮助无量数目的有情,你必须确实培养出坚不可摧的力量。这很困难,因为哪怕是日复一日地就只帮助一个人,而这人却变得越来越不可理喻、越来越不合作,这就可以令人精疲力竭。我想这有点像在飞机上,机舱服务员总是告诉你,一旦碰到紧急情况,要先给自己戴上氧气面罩,然后再帮别人戴上,有点像那样。我认为在最初阶段必须培养发心,要生起那种动机。培养发心的作用是:那会刺破自心那种珍视自我、只考虑自己的习气。如果一位初学菩萨立即投身于非常实际具体的慈善事业,这有点危险,因为这可能会强化“我”的习气,增强想要成为“大善人”的习气。事实上确实有许多这类案例。在我的成长过程中,上师总是不断告诫我这一点。如果有明显的机缘让我去做某些事情,例如非洲志工之类的,不管是什么事情他都不会阻止我,但他的语调会是:“哦,可以去做。”可是如果我说:“我想去虎穴闭关七天,修持菩提心。”他会说:“太好了!棒极了!你一定要去!”等等等等,他会讲许多这类鼓励的话。他的语气总是那样,一贯如此。此外,就我个人经验而言,我见过有人突发奇想,想要变成伟大的行动派;接着他们付诸实践,然后遇到障碍。持久忍耐、安忍是非常困难的,不是吗?只有像圣雄甘地等寥寥数人才能做到。一段时间后,你可能气馁了,这还算是比较好的结果;更糟的是你腐化了,那可是糟糕透了。你变得非常自以为是、道德感十足、古板严厉;你看待别人的方式,就像是一个素食主义者。素食很棒!人人都应成为素食者,因为吃肉真的会伤害众生。但素食主义者看待非素食者的时候,有时会有某种特定语调和情绪--谈论这些有点敏感。

学生问:您说情绪是我们的敌人。在非常现实的层面上,对死亡与不安全感的恐惧是驱使一个人进行灵性追求的部分原因。但身处那种情绪之中时,那股强烈的力量又同时蒙蔽了你,那一刻是否还可能修持悲心?此刻的我处在一个冷静的状态,我能思维、感受悲心。但当我处在那种激烈状态中、被恐惧牢牢控制的时候,是否还可以修持?如果可以,该怎么做呢?

仁波切答:可以。这就是为何要持续修持。这有点像是磨刀--你无需整日时时刻刻磨刀,但你需要持续不断地磨一磨;只要磨利了,就能拿去切东西。这就是为何寂天谈到珍贵人身,当我们有能力时--如你所说,当我们清醒冷静时--我们应该熟悉这些修持。每天禅修几分钟、十分钟、二十分钟、一小时、两小时......以后外缘出现的时候,你就能实际应用。事实上,你的问题很重要,有许多针对这个问题的窍诀教授。假设我正在训练你,首先我会要求你做十分钟、二十分钟的禅修。接着你会发展出对禅修体验的热爱,因为禅修很棒、充满喜悦,甚至能令你感到兴奋。但那时我就会说:“好,现在去某某集市。”或是“现在去和我认识的某个难缠人士一起共事,同时保持你的正念。”这会令你的正念更加敏锐。有许多类似的技巧。其实,与某个难缠人士共事还算好,并不那么困难;更具挑战的是如果某天你中了彩票。好事比坏事更具挑战性,因为好事降临时要保持正念的难度会大大提高。总之,有很多技巧。如果在清醒、有能力时持续不断地训练,碰到诸如死亡等难以想象的打击发生时,就完全不会感到震惊,因为你早有准备。但假设你毫无准备,那还能怎么办?如果你有福德,临终时或许会遇到帝洛巴那样的人,他会做一些古怪的事,例如要求你:“我们去跳舞吧。”诸如此类的,然后你就死了。之后会发生什么,我不知道。但现实摆在眼前,帝洛巴这样的人不多,所以要祈祷。自己祈祷,并且爱你的人和关心你的人也为你祈祷,那是你能采取的最终手段。如果真的有人为你祈祷,这说明你具有福德。以此福德作为桥梁,希望你在来生能够继续此生的修持。训练有素的佛教徒会这么思维:今天不能完成的事,明天继续;这辈子无法完成,没问题,来生继续做下去。我知道对普通人而言,这几乎是不可能的。但就训练有素的瑜伽士看来,明天与来生毫无差别;他们不觉得有差别。学生问:前面有人问到:佛性或如来藏是“我”的一部分吗?我记得您回答“不是”。我想厘清一下我的疑惑。您说“我”并非实存,只是五蕴的聚合,而其中第五蕴是识蕴。我一向的理解是:心识在最微细、最根本的层面就是如来藏或佛性。如果就八识的架构来探讨,佛性含藏于第八识阿赖耶识中。

学生问:假如佛性是形成“我”的诸蕴中的一部分,那么您的回答就应该是“佛性是‘我’的一部分”。当然那个“我”是虚妄、非俱生的,而那佛性也是空性的。难道这不是寂天会采取的中观立论吗?仁波切答:是的,当然如此。否则你今生积聚的功德,会在来世被别人享用,那就太令人沮丧了。你说的没错,谢谢。

学生问:我有一个关于实修的问题。相较于做半小时的自他相换,每天修半小时的“只管打坐”似乎比较容易。因为有时我觉得,心会利用修持自他相换来黏着在某物上,因为心有所缘取,心可以和自己的念头玩游戏。对我而言,在做自他相换时,我感觉心不过是利用这修持来玩耍、生起念头和四处游荡。我的问题是:如何能够真正修持,又不受到自心的欺骗?

仁波切答:是的,目前大多数修持方法就像那样,确实感觉像牛粪一样粘乎乎的,但其中隐藏着设定好的打滑机制。修持方法会让你感到有所滞留是因为你通常喜欢逗留在什么上面,所以就让你有那种感觉。但这些修持方法隐藏着一些密谋,它们是经过设计的。比如自他相换,你吸进呼出,有这种有所滞留的特征,但其中也有非常奇特的东西--把自己同他人交换,这就是那个隐藏的“打滑”谋略。学生问:这是源自之前教学内容的想法:了知显现与空性是无二、不可分的;其次,对周遭一切持有究竟圆满的净观;第三,心愈清净,感知就愈清净。基于此三者,对于已证悟者与未证悟者,感知与念头之间的关系为何?两者分别是如何将所显感知与生起的念头、感受、情绪作关联?仁波切答:证悟者与感知互动时,没有主体与客体(能所)的分别,这就是为何会“打滑”。而未证悟者为何尚未证悟?因为他们有能所的分别。主体与客体总是会滋生二元分别,而二元分别正是问题所在。所以,二者有很大的不同,主要是有无能所的差别。仁波切答:这是一个很好的问题。对于佛教徒而言,对于大乘或总体佛教而言,善行不一定是符合道德的行为。善行的衡量标准在于这个行为带领你趋近实相的程度。倘若不能令你趋近实相,那就不是善行。甚至像供花这种传统上固定视作善行的行为,如果是出于自我、傲慢、嫉妒、炫耀之类而为,那会令你远离实相,所以就不是一个善行。我对印度哲学很多派别的所知有限,但我感到这或许是让佛教有别于其他印度思想的细微差别之一:发心非常重要,行为则是次要的。发心极为重要,而最崇高的发心就是伴随着无二智慧的发心,因此发心才得以圆满。对于你我这样的初学者,为了做到这圆满的发心,应该如何着手呢?我们有所造作:“愿一切有情安乐。”“愿他们获得安乐”是正确的发心,而智慧的部分则在于“一切”,因为“一切”已经打破了“有限量”这一概念。这不是“愿我同村的人们安乐”“愿我的孩子快乐”,而是把每一个人都包含在内。因为我们无法真正做到含括每一个有情在内,因此我们才无法完全领会这个智慧。你真的应该努力尝试含括每一个人,然后看看会发生什么。有一天,当你供香时,你想着:“愿一切有情......”,而且这个“一切”包含拉姆斯菲尔德、甘地、莫迪、苏瑞旭等等的所有人,包含你不赞同和赞同的每一个人,这会给你带来一种非常不同的体会,因为这时你会意识到,你的心有一种隐性的过滤机制,你会有“拉姆斯菲尔德?他不配享有这个”这样的想法,你会意识到自己有这种心理运作。但你若对此认真思维,喜恶之别就会慢慢消失。那时,你就更接近智慧了。

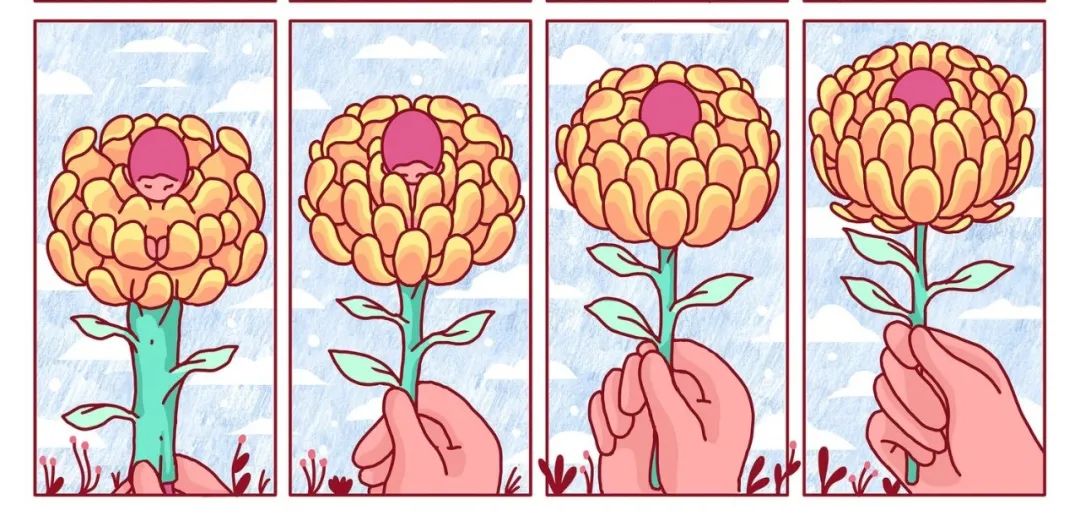

我现在先对止做些解说,之后再做实际演练。我会试着不讲太多细节,以免把大家弄迷糊了。纯粹而言,止的目的是要令心变得柔软听话,有可塑性,可以改善,具延展性。目前我们的心非常僵化,不受控制。假设你正在生某人的气,在对某人发脾气,你无法给心计时:“好,我就再发脾气五秒钟--四、三、二、一,停!”你做不到,这说明你的心缺乏可塑性。同样的,我不能要求你们:“好,现在大家开始嫉妒”或是“现在大家开始愤怒”,你们无法真正做到,你们需要一些因缘才行。你们无法做到自由切换,是因为心不听话,所以最终总是心说了算,我们只能遵从。为了令心能听话,所以我们修止。止这个技巧本质上是一种诡计。所有佛教方法都一样,基本上都是一种伎俩。我一向称之为“安慰剂”,是一种手段,非常必要的手段。止是叫你选择一个对象,例如一朵非常漂亮的花。传统上是用你的呼吸气息,或是一个鼻孔。真的,任何东西都可以。你选定那个对境,然后伎俩是什么?伎俩是你被要求就只专注在那个物体上,这是规则,规则就是一种伎俩、一个花招。你应该就只想着那个东西,但是一开始尝试,你就会发现自己想起今早吃的面包,发现自己会听到汽车的噪音,会感到身上哪里在痒......在你应该想着那个特定东西的当下,你反而会想到别的,你会发生这种状况。如果你回来告诉我:“我无法修止,因为我就是无法专注。我试着去想你要我想的那个东西,但我做不到,我的心立刻四散各处。”那么真该给你颁个奖;这是你的最初体验,非常好。但是如果你跑来说:“那棒极了,我很平静,其乐无穷。”那我会很担心,因为失去了止的目的。那样的话,你属于安缦度假酒店禅修部门,你应该去那里,因为你并非真正想要解脱。是的,我承认作为一种副作用,你是可能感到平静清明,但修止的目的是要令你的心有可塑性。为了让自心听话,首先你必须意识到自己始终处于散乱中。接下来几年,如果你打算认真修止并且你不断思索,会发现自己是越禅修越散乱。如果你不断感到受挫,那是好事、是个好征兆,意味着你一直在进步。相反,在这过程中,假如你感到平静或极为喜乐,那么我会担心,我会非常担心,那是歧途,我会非常想把你送到某个地方去工作,或许是快餐店之类的地方。此外,还有一个与戒律略微相关的具体技巧--无论做什么都会需要一点戒律,一向如此。这点我会在禅修开始前再解释。

▽ 视频合集更新 ▽

(图片来自DJKR)