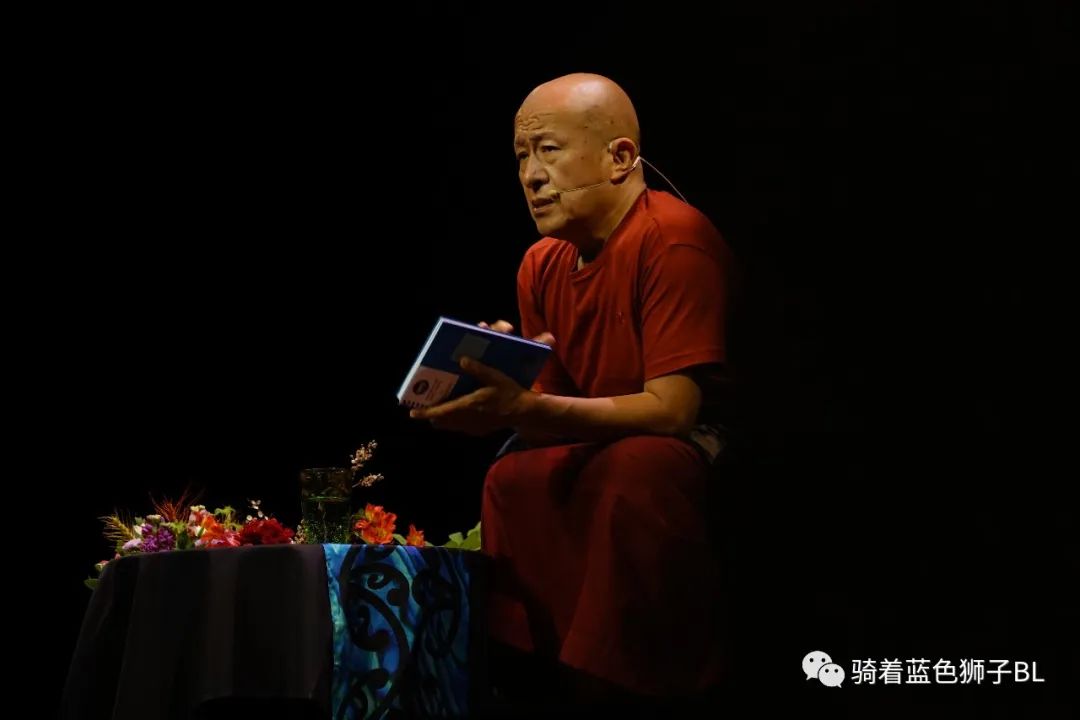

2023年11月15日,受主办方邀请,仁波切在新西兰基督城给予主题为「佛的远见卓识」的演讲。请在线观看完整视频,或在文章结尾扫二维码获取资料。(以下为开示内容的部分节选,建议完整浏览视频。)仁波切说:我想表达我的欢喜与感激之情。因为这次有这个机会与在场的很多人讲话。至今,我已经来过新西兰很多次了,我总是对不同的国家有很大的好奇心,也对不同国家展现的情况,感到很好奇。

如果世界上有这样一个地方,不同文化的人能够居住在一起,并且可以非常和平的共处,运作很好,新西兰就是其中之一。因为这里有非常广阔、开放,能够包容一切,接纳对方的氛围。

我听说今晚现场听课的人有一半是非常资深的佛教徒,而另一半则是非常新的人。要让他们同时获益,对我来说很具挑战性。我已经收到了超过二十个问题,其中包括来自现场听众和网络听众的问题。

所以,我想先概要的讲一下今天的主题--“佛的愿景”。

“Vision-愿景”这个字,似乎带有某种计划的意味,如果你把“愿景”解释为某种计划的话,我不知道佛陀或佛教徒有任何的计划,佛教徒从来都不是对于任务和使命很在行的人。

所以,我不知道我们谈到“愿景”的时候,是不是一般人会想到那种带有使命意味的“愿景”?而我这边要讲的“愿景”,主要是关于佛陀以及佛教徒看待世界的方式。

我想这对那些比较新的人来说,可能会比较有意思。

如果要讲佛是如何看待这个世界,如何跟这个世界互动。其实佛陀看待世界的方式包括很多元素,但是我没有时间一一讲解,我会选其中比较关键的几项来讲。

在“佛的愿景”当中,他见到了有个叫“心”的东西,这是最重要的一个东西。所以,好像听我讲起来是很简单的,但是,其实并不是这样。

我不觉得这个世界有花足够的注意力在“心”上。我们花很多精力关注在物质上,但却没有把相同的关注放在“心”上。而佛陀在2500年前,就一直在讲“心”。这是佛陀其中一个“愿景”。或者说是佛陀其中的一个见地,他非常强调“心”,所以,我们应该要关注这个“心”。

就某种方式而言,我们是跟“心”绑在一起的,你没有办法没有“心”。假如你不想要你的手指,你可以把它切掉。或者你可以脱掉你的衣服,你可以对那些物质上的东西,去除它。但是“心”,却不是一个你能够把它丢出去的东西,你就是跟它绑在一起的。

有时候,我们可能会想:我宁愿是一张桌子,因为桌子没有“心”。假如我把杯子拿走,我不用这个桌子的话,桌子不会觉得它被我抛弃了。如果我另外拿一张更好的桌子过来,这张桌子也不会觉得嫉妒另外一张桌子。如果我们全部离开这个教室,这个桌子也不会觉得寂寞。如果我过度使用这个桌子,这个桌子也不会觉得它被我过度虐待了。

但是很不幸的,我们不是桌子,我们和这个“心”是绑在一起的,这个“心”有时候会给我们带来很多麻烦。但是,另外一些时候,这个“心”又是非常珍贵的。是这个“心”在欣赏一些很简单的事情,如感受微风、看着河流、闻到花朵芬芳的气息等等。

事实上,佛说:你跟我都有的这个“心”,就是佛!就这样!

佛不是历史上的某个人物,佛不是某种求世主。你可以说,佛是某种创造者,因为“心”就是一种创造者,一切都是由心所创造出来的。所以这就是佛陀所具有的一个见地。这是非常重要的一个见地,而且,如果现代人能够对此有些关注的话,是会为你带来很多的益处。

摄影:Martin

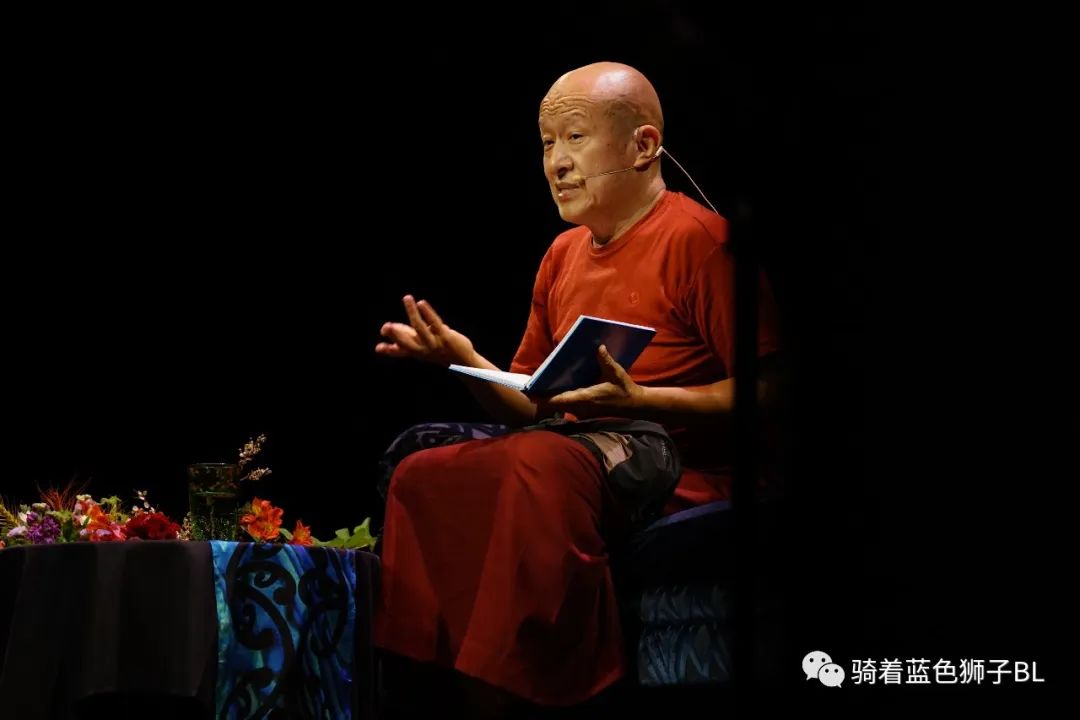

仁波切继续说:接下来要讲的下一个点有些长。具有“心”的这些众生就会有某种偏好。我们相对于痛苦、焦虑而言,我们比较喜欢快乐。这就变得有些复杂了,因为“心”去解读快乐,是以各种不同的方式来解读,这就是为什么你觉得快乐的事情,不见得我觉得快乐。事实上,经常我觉得快乐的事情,甚至可能对你是一种受苦。而且不止如此,每个人都不一样,即使是同一个人心中什么是好,什么是快乐,什么是可以为你带来喜乐,可能今天你觉得的快乐,明天就不一定了。所以,一个人心中也会有种种不同的解读。对于在场的新人,我不知道你们是否听到过“四圣谛”的教法,这是非常经典的教法,其中第一点就是要知道“苦”,这是非常的重要,这是佛陀非常独特的一点。他并没有说你必须要去除“苦”,他说的最重要的一个教言是:我们要知道“苦”,要了解“苦”。对我们很多人来说,像是头痛、战争、饥荒、贫穷等等这些都是很明显的“苦”,对于这类的“苦”,我们是很容易了解的。但是,我们不知道的是,我们所谓的快乐或狂喜,根据佛陀所说,这些所谓的快乐,也不是会让我们百分之百满足的。所以,佛教徒会说我们所谓的这些快乐,事实上也是属于“苦”的一种类别。这是“四圣谛”的第一点,就是我们要知道“苦”。因为像一些例如饥饿等等比较粗重层面的“苦”,大家是知道的。但当你正在享乐的时候,你要知道,这也是一种“苦”,要有这样的认知,却难得多。甚至还有比这个更难的理解,就是任何一种不苦也不乐的那些中性的感受,像是你在睡觉时的感受,或是你在发呆时的感受,它不见得是苦,也不是乐的那种中性感受。也会被佛教徒归类为“苦”的一种.....总之,我在谈的是“佛的愿景”,佛知道所有人都想要快乐,没有人想要受苦。

因此,佛陀说:是的,快乐很重要,但是,能让你获得某种利益也同等重要,甚至有时是更为重要的。这个利益和快乐,事实上是非常相关的,但是,有时候它们也是彼此冲突的。因为很多时候,我们会发现自己很努力地要去获得快乐。但是很多时候,我们却不是很努力地去获取某些能够给你带来利益、带来好处的事情。那你可能问,什么样的东西能带给我们利益?大部分人可能会想,能够带来快乐的就是利益。但是,之前我已经说过了,每个人对快乐的定义是不一样的。如何才能让你受益呢?这又是佛的另一个“愿景”,或者说佛对生命的又一个见地。佛说:回忆过去的确能够给我们带来某种快乐,展望未来也有可能为我们带来快乐。但是,要让事情变得更有利益,从这点来说,回忆过去或思虑未来,并不能给你带来利益的事情。这是佛的见地。那到底是什么会给你带来利益呢?佛的主张是,不要追忆过去,不要期盼未来,而是要处于「当下」。事实上,你唯一拥有的就是「当下」!因为过去已经过去,未来还没有到来,你去想过去和未来有何用呢?你最应该思考的是「当下」,这又和佛的另一个见地相关。如果你处于想着过去、或未来的话,你可能思维的是一些自己编造出来的故事、自己想象出来的东西。唯有处于「当下」的时候,你才有可能看到实相、看到真理。当然,truth,真理或实相这个字,是非常意义广大的一个词,可能我讲的真理和实相,和你们心中所想不见得相同。总之,佛说要见到这样的实相,你就不要处于过去,不要去到未来,就是要处于「当下」。我们要怎么做到呢?譬如说,要接受我们大家都会死,这样的讲法,对佛教来说,也许不是好的宣传方式,因为很多人认为,佛教是很消极、很负面、很悲伤的宗教,但是不管你是否难过,我们都是会死的。因此,我们最终能够拥有的就是这个「当下」,还有更糟糕的一点,就是我们不知道自己什么时候会死。如果你知道7月2号就会死亡,那你面对死亡就会容易得多,你可以提前做计划等等。但事实并不如此,99%的时候,我们并不知道自己什么时候会死,并且不知道我们会以什么样的方式死亡。顺代一提,我讲到死亡,只是因为它是一个非常戏剧化的例子。事实上不只是死亡,当我们讲到处于「当下」的时候,不只是死亡,而是一切都在变动中,我们随时随地都在变化,我不是说皮肤或发色的改变,而是像是价值观等等的一切。比如说,你曾经有一个时期,去哪里随身都带着芭比娃娃,但是现在你不会带着芭比娃娃走来走去了,你现在有不同玩具了,对你来说,如今芭比娃娃已经不是什么重要的东西了。但是曾经有一段时期,如果没有芭比娃娃,你会大哭大叫,因为那时,芭比娃娃对你是最重要的。但是现在都改变了,现在对你来说最重要的可能是某个名牌的衣服,或是情感关系,以及你对感情的价值等等。当然这些变动都是来自于内心的感受,但也有一些来自外在的因缘强迫我们做出改变,诸如此类.....

摄影:Martin

另外一种,就是要知道没有任何事物会让我们百分百的感到满足,完全没有这样的东西。我在讲的不是食物、衣服,一般的奢侈品等等,我在讲的是价值观、哲学体系等等,没有任何东西会让你百分百的满足。你去回顾一下过去十年、二十年,我还记得当互联网刚出现的时候,大家都快乐得不得了,包括我在内,我们现在可以免费地读到一切,所有的资讯都是唾手可得,你可以很舒服的就接触到这些,尤其是不需要让别人知道你在做什么,就可以去读一些东西。但是,现在你又开始思考,那真的是一件好事吗?我们现在是否没有以前开心了?我们现在是不是因此变得压力更大了呢?.....所以,一切都在改变,没有任何事物会百分百给你带来满足。我可以说服你去理解这些观点,然后你可能也认可我的观点。但是你要知道,这种智识上的认同,只是理性层面的一种理解。但是,当问题发生时,它并没有真正进入我们平常充满各种习性的心,所以并没有办法真正地帮助我们。所以就有了不要回到过去,不要张望未来,就只是安住于「当下」这样的技巧。我们讲的这个「当下」、事实上就是我在这里、你在那里,这一切只是处于这个当下,这个时刻,不要想着未来,也许你突然冒出一个想法:我应该把那朵花捡起来,放在这里,不要去想这些。你此刻就只是去觉知,我在这里,那个桌子在那里,仅仅如此。这个「当下」,甚至可以有更深一层的理解,我不只是说,今天、今年、当下的这个“当下”;你可以觉知我们「当下」的这个身体。但是,我们平常大多数时候,并不满意我们的身体,你在想这个身体应该长得什么样,体重应该是多少等等...这都是用过去和未来作参照点来思考的,而不是就只「安住」于这个身体,很舒适地和身体共处,「当下」就处于这个身体中。这些都是佛的见地,关于生命,关于这个世界的观点,这都是他的愿景。更为深奥的层次就是我们呼吸的这个「当下」,事实上做起来非常简单,就是处于这个呼吸当中,它会给你带来利益,它不一定会给你带来快乐,但是它会给你带来所谓的利益。还有比你的呼吸,呼进呼出的气息更为细致的层面,就是我们的“心”,你有“心”。此刻,你有觉察到一些事情,你「当下」肯定是觉知到一些东西,你只要观察到这点就好。所以,佛对于生命的见地,总结来说,就是要处于「当下」。

摄影:Martin

无论你看到什么,投射出什么,听到什么,尝到什么,感受到什么,闻到什么,基本上都是你投射出的一切。你感知到的一切,都只是你自己的感知而已,这只是你自己的意见、你自己的想法,这并不是真实的情况。

佛认为,这一切都是你的幻相,英文“illusions ”是幻相,这个字我查了一下,好像跟心理不正常、心有缺失有关系。但是,就像我之前说的,“心”是非常重要的,桌子没有心,但是我们却有心,我们和心是分不开的。但是这个“心”,事实上并不是非常有秩序性的,它一下会去回到过去,一下又会想到未来,我们没有办法安处于「当下」。如果你的心,一直去想着过去或未来的话,你的心就是处于某种疾病的状态。因此,佛说:我们所体验的一切,经由你的眼、耳、鼻、舌、身、意来体验的一切,都是一种幻相,都是从你有病的心当中投射出来的。这是一个非常简短的,关于我们在佛教称作般若智慧的介绍。当然要讲到佛的见地的话,事实上是远远不够的,远远不止于这个智慧。和这个智慧同等重要的就是悲心。我想英文compassion这个字,并不足以表达梵文的karuna——“慈悲心”这个词。在英文当中,和佛教的悲心直接相关的是英文的empathy——“同理心”这个字。我们可以从非常实际的那种同理心开始修起,就是把自己放在别人的境地来思维。事实上这非常难做到,因为我们大家都受制于不同的因和缘,我们都来自于不同的背景,我们都有不同的习性。我想,我们大家都有这种倾向,觉得所有人都要跟自己一样,有一样的想法、一样的行为、看中一样的东西,而这样的想法,不只是造成了国际的冲突,也造成了家庭的不和,也造成了各种感情的问题,造成子女和双亲之间的问题,造成同事之间的矛盾,都是因为缺乏同理心的缘故。所以,智慧和方便这两者就是佛的见地、佛的愿景。佛的目标是为了给这个世界带来利益,并且让这个世界安乐。

(复习室资料)