零散收录 >> 【法师辅导】藏传净土法(第15课)含文字 仅供参考

返回

《藏传净土法》第15课法师辅导

顶礼本师释迦牟尼佛!

顶礼文殊智慧勇识!

顶礼传承大恩上师!

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,

我今见闻得受持,愿解如来真实义。

为度化一切众生,请大家发无上殊胜的菩提心!

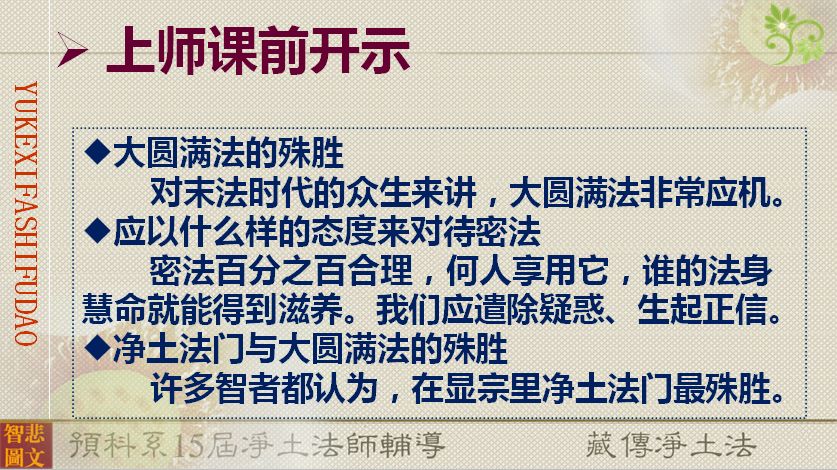

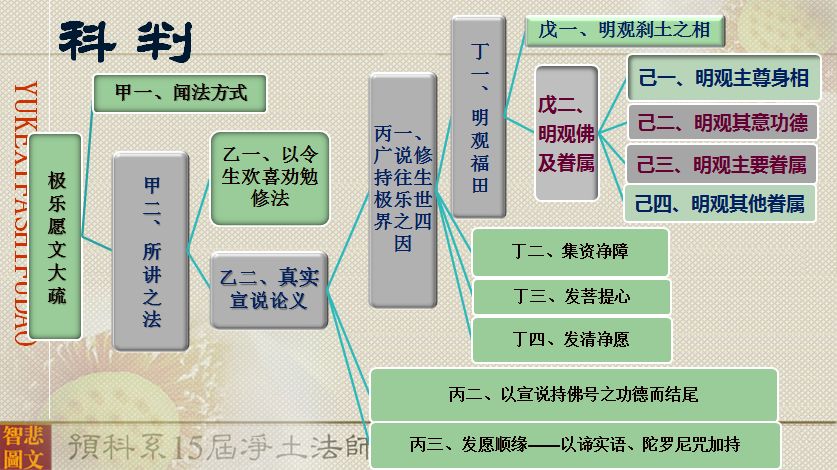

上一堂课讲到观修佛陀本尊(指阿弥陀佛)的庄严相好身像,这堂课依旧有这方面的观修。《中观宝鬘论》中有一些关于佛三十二种相好的内容,上次课建议大家读一读,今天我把《中观宝鬘论》的内容带过来,待会先讲正课,等到最后答疑期间会把这段贴在公屏上给你们看。确实,稍许了解一点,对佛的相好会产生很大信心,非常殊胜。我们今天先把这一堂课的内容给大家辅导完。上师的讲记中有比较大的篇幅涉及到让有缘弟子了解一些密宗的殊胜法义。大家对此不必排斥,我们并非要让学净土的道友学密宗,本身对于净土法门,不管是预科系、正科系的安排上,都没有要把净土班全部导归到密宗班去。主要是作为学习净土的修行人,还是对于佛陀以三乘法义为主的教法(包括密宗,尤其我们的法脉是藏传佛教中以修大圆满为最根本修法的宁玛派),对这些道理要有相应的了解。你们现在修学的环境是宁玛派的道场,流传出去的种种显密法,从法恩和传承角度也需要对宁玛宗有稍许了解。另一个原因是学习净土的道友最忌讳或是在修行过程中一定要避免的一种过患,就是谤法和舍法的罪业。比如说密宗的这些道理,绝对不是劝大家一定去学,但从认知上要有一定了解,最起码不会在未来因缘聚合时,对密宗法生起大疑惑,甚至诽谤,进而可能对往生净土造成大的障碍。所以说,即便是净土法门的修行人,在主修净土的同时,对于佛陀所讲的所有法义都应该以一种普遍恭敬的心态来抉择会比较好。说到大圆满的殊胜性,确实不是我们自宗仅凭个人感情自夸,真正的大圆满法在末法时期非常应机。从密宗的角度,(上师讲记)“按照续部的观点,时劫可分四个阶段:圆满时、三分时、二分时、具诤时。”在圆满时,众生的相续中烦恼非常薄弱,基本上都是善根、意乐、善心具足,所以没有明显的现行烦恼。按照宁玛自宗的观点,在密宗中(外瑜伽)大致分为事续、行续、瑜伽续,瑜伽续(内瑜伽)又分玛哈、阿努、阿底,总共分六层。在圆满时期,事续的法相比内续的方便窍诀来说比较简单。从外续到内续,修法越往后越了义,而且加持力也越发强盛,窍诀非常特殊,因为法的力量越来越殊胜,度化众生的能力也就越来越炽盛,所以无论怎样的烦恼众生都能够被引渡。然而,在众生相续没有现行烦恼、心态非常轻安的情况下,如同杀蚂蚁无需宰牛刀一般,轻而易举便可解决。这虽是个不恰当的比喻,但其意是说众生相续非常好调之时,用很简单的法去调化,足以能令其得到解脱。并非事续、行续不能让众生解脱,三者都是解脱道,只是依众生是否容易被度化而定。到了三分时,众生相续中现行烦恼开始兴起,出现杀、盗、淫、妄等,这样就依靠行部来进行调化。到了二分时,众生烦恼更加明显的时候,以瑜伽部调化。到具诤时,我们现在所处的五浊恶世时期就叫做具诤时,众生烦恼极为炽盛,需要用无上瑜伽,主要是指大圆满法,大圆满法在密宗中被列为无上瑜伽的最殊胜、最顶层类别。所以真正到了末法时期,(上师讲记)“五浊越炽盛,大圆满的加持越强烈。”还有就是净土法门,在非常浊的环境中依旧能够引渡众生往生极乐世界,所以这两个法都特别具有超胜性。我们这里是给学净土的道友稍许解释一下密宗大圆满法的特色、殊胜性,也是让大家哪怕是从旁观者的角度了解以后,那也不至于以后对密宗的一些修行产生各种各样的怀疑和疑惑。当然我们也不能保证所有密宗的修行人都是如理如法的,毫无问题的。虽然显宗有一些学习和接触般若法门的修行人,实际上相续中只不过安住在断见中,什么都敢做,但是我们也不能说是般若的过失或学习般若本身的过患。只能说自己的根基不够,对般若法门的空性意义没有真正了解,而自己相续中还有很严重的贪执和实执,为了给自己不如法的行为找借口和打幌子,就利用大中观般若空性的名称肆无忌惮地做坏事,而口中却说这些不存在,是如梦如幻的,无需执着,可以为所欲为。这样只是耽误自己而已,完全就是断见。也有一些修行人借用密宗一些比较特殊的修行方便,打着旗号,把自己认定为瑜伽士、密宗的大上师,行持非法,这些不能说是密法本身的过失。真正密宗的见修行果是完全如法合理的,只不过我们在还未完全了解和懂得它真实意义的时候,暂时带着旁观者的心态这样思维:虽然我现在不是特别理解,但这些都是佛陀所宣讲流传下来的,能够度化众生的殊胜法义,应该以恭敬的心态去对待,希望以发愿的方式守持,希望我未来也能够真正懂得密法的殊胜意义。用这种态度去对待密法,是保护自己不至于在不懂的情况下造作恶业,对自己往生造成障碍。关于密宗的教义,只是这一堂课全部讲清楚比较困难,但是上师还是用了比较长的篇幅说,如果认为密宗不合理最好要有理有据。真正从理性的角度,真实了解密宗的见修行果之后,丝毫都找不出密宗有一点一滴不合理的可能性。佛法都是佛陀口中亲自宣讲的,密宗法门的流传也有它的渊源和历史,都是有理有据的,在历史上有很公正的记载。所以大家最好不要因为不懂而造下诽谤、轻视或者妄说密法不合理的罪业,可能对自己未来的修行造成很大障碍。即便如何精进,最终能否得到临终的解脱,真的很难讲。关于密宗续部,单单前译宁玛派就有著名的《宁玛十万续》,由宁玛历朝历代非常殊胜的、具有修证证量的传承祖师、上师,像绕那朗巴、德达朗巴等高僧大德整理出来。还有一部叫《前译教言》,实际上在密宗中都有具体的解释,为了不让大家感觉这堂课变成了密宗的教言,我今天在这里不广说。有因缘的道友如果确实对密宗有兴趣,以后慢慢都会有机会学到。这段的主要意思是说密宗续部的内容非常多而且很完整,学习难度不低于显宗,因为里面讲到很多甚深的要义,非常殊胜。如果想以有理有据的方式,从各个角度评判密宗合理与否,先要学习密宗,懂得它见修行果的意义之后再去辩论。然而即便如此也不一定辩得赢,因为里面的内容非常紧密,所有的见修行果都是配套的,而且有佛经教证,甚至在显宗里也可以找到经教的依据来证成这些见解和行为。只不过一堂课短短的时间,要想全部解释确实有困难,以后在积资净障部分有一段以七支供做忏悔,在忏悔违背三昧耶戒中相对比较详细地介绍了密乘的十四根本戒以及八个支分戒。那时会稍许跟大家解释一点关于密宗的戒律,因为密宗的戒律是观待于它的见解。到时候我们还可以再接触一些密法中不需要灌顶就可以了解的内容。总体来说,不管是修学净土还是密法,大家对佛陀所宣讲出来的法义应该一边闻思一边修行。对于密宗,即使不了解也不能否认,无论是宁玛的大圆满,还是其他教派的大威德、大手印等密宗窍诀,很多高僧大德和成就者确实依靠密宗修法而获得虹身成就,永远断除了轮回烦恼和我执,达到了究竟的法性境界。这样的修行人从古到今比比皆是,数不胜数。既然确实出现了修行成就的大德和圣者,那我们对法的本身只是以不了解而去否认,可能是站不住脚的,因为确实可以通过现量修行者的成就来验证,这个法肯定是解脱道,并且是非常殊胜、准确无误的修行方便。这里“意”字的含义是指佛的智慧。“以慈悲慧眼遥视我”,当我们每个人心中生起想要在临命终时自在往生的意乐时,都会被佛陀所照见。所以我们在听闻及讲解净土相关法门时,要去观想。比如说这堂课,大家可以观想,阿弥陀佛一直以慈悲慧眼遥视、关注着我,看到我心的莲花在一点一点开启,看到我在不断地缘于净土法门而发愿、修积、培积福德、忏悔业障,不断努力。如果内心中有意乐和念头的时候,它就是一种与佛相应的方便修法。大家在平时念佛时也可以想:只要我忆念阿弥陀佛,包括他的名号、庄严身相还有净土方面教言的意义等等,就要相信佛陀的慈悲慧眼一定会关注我,这是佛的一种功德。大家有时可能觉得老人家太辛苦,就不要打扰他。其实不然,这里的意思是佛陀的力量缘于自身完全断证圆满,获得万法实相的证悟之后,是以一种无勤任运的方式,无有勤做,不需用分别念考虑,能够使有信心的众生得到他普遍的加被,这就是法身的功德。在经教中经常用如意宝来比喻,它是一种特别殊胜的宝石,将它请来放在法幢、宝幢上顶戴,就可以赐予众生一切所欲。如意宝没有心识,没有偏爱,没有分别念,只要祈祷,它就会以无勤任运的方式赐予众生一切受用的欲妙。佛陀的自性也是如此,这是佛的一种功德,并不需要自己每天辛苦劳作,以分别念惦记着祈祷他的不同的众生并给予各自加持。只要以信心祈祷佛陀,自然会得到普遍的利益,谁都不会空耗,这是佛陀功德的殊胜性。平时在观修时如果能经常忆念这一点,并且对道理诚信不疑,相信只要念一句佛号,佛陀一定会出现在我面前,以慈悲慧眼注视着我,加持着我,无论何时何地忆念阿弥陀佛,他都始终在我身边。我们如果对这一点有信心,那么跟阿弥陀佛相应的力量是非常迅速的,这是一种修法窍诀,很重要!再观想:阿弥陀佛一定正以大慈大悲的慧眼从遥远的极乐世界注视着我。如律藏中说:“遥远所住佛,慧眼即清净,何具此治力,顶礼胜医王[ 胜医王:指可疗愈众生惑疾的佛陀。]。”这句教证的含义是说,虽然有时显现上我们好像与佛的距离很遥远,在经教中说是十万亿刹土之外,我们前两天学习时也看到它描述的是非常遥远的距离。虽说我们与安住着清净的阿弥陀佛佛尊的佛刹距离十万亿刹土这么遥远,但是因为佛陀的慧眼极为清净,所以佛陀的意(即智慧)的功德非常具有力量,可以周遍一切。“何具此治力”是说,谁才具有这样一种能够对治众生相续中烦恼的能力呢?只有佛陀。“此治力”是指能够治疗众生疾病,对治相续中烦恼的力量,唯有佛陀才具有这种力量,所以我在这里恭恭敬敬地顶礼殊胜的、能够治愈众生惑疾的大医王-佛陀。这个教证的意思说明了,如果自己具有信心,那么佛陀的观照是无有远近的。这句话后面也做了解释,说明佛陀不会因为与众生距离遥远,加持力就达不到或者比较弱,而众生如果在身前,对他的加持就会比较强大,其实并非如此。只要我们的信心具足,佛陀的观照没有任何远近之分。如果没有信心,就算住在佛的身边,实际上与佛的距离就好像十万亿刹土那么遥远。即便不在佛的身边,但对佛陀具有清净的信心,佛与你的距离就近在咫尺,在心与心的加持和观照上绝对没有任何障碍。关于依止上师的问题,我建议大家不用特别纠结。有很多的修行人有一种习惯性的想法,觉得没有在上师跟前,得不到上师的加持,虽然从法的角度确实得到了法恩,但其他方面还是不方便。只有在上师跟前,得到的加持才是无与伦比的,其实不一定。能不能够得到上师或阿弥陀佛的加持,从上师和阿弥陀佛的角度对我们基本没有差别。我们离佛都是十万亿刹土这么遥远,在这样遥远的距离之下,是不是佛的观照和加持也比较远呢?不然,这只是我们凡夫人所界定的时间和空间的概念,在佛的智慧和功德圆满的力量之下,他的观照没有任何远近,主要的远近在于信心,信心大则近、小则远。譬如,虽然太阳位于高高的天空中,但是它的光芒却可照射到此处。意思是说我们不用担心太阳离我们太远,因为太阳有这样的能力。例如,虽然室外太阳时常升起,可是假设没有门窗,则阳光不可能射入室内。在地球上,不管你住在东方还是西方,根本不用担心太阳是否照得到,因为阳光能够普照各方,不会有照不到的地方,除了门窗朝北或者关闭起来,有阳光也很难照到。所以说“本来,圆满正等觉恒时具足大悲心,无论自己祈祷与否,佛的大悲观照始终周遍各方。”佛陀的大悲心是以无为法的方式恒时具足的,关键是自己祈祷与否,如果自己能够诚心祈祷,那佛的大悲就会摄入到你的心相续。如果自己不祈祷,虽然佛的大悲周边各方,但进不到你的心里,所以后面说“然而,如果没有以信心祈祷开启大悲之门,则无法见到加持的光明。”就是这样的关系。刚才也提到依师的问题,有些道友觉得离上师比较远,上师根本不知道我这个人,我是非常微不足道、默默无闻的,虽然在学会里学习上师讲的法,上师讲的法很殊胜,但是跟上师的距离太远,还是要找能看得着、摸得到的上师来依止,这样才算圆满。这种想法的知见本身就是有缺失的,因为我们没有真正懂得何为能够得到上师的加持,得到上师的摄受主要依靠法来连接的,就是真正具相的善知识教授我们佛法,具相的弟子如理如法地听闻上师所讲的法义,此时才能构成师徒的缘分。自己在整个依师的过程中一定要守持正见,否则加持很难得到。如刚才在第一段中提到,这是一个窍诀的修法,就是你相续中要真的相信,只要忆念佛陀的身相,念佛的名号、心咒,阿弥陀佛一定会在你眼前,只不过我们具有业障的眼暂时看不到,但是心里相信。同理,我们在依止上师的过程中,一定要懂得是否能够得到上师的加持,或者是否能够在依止上师的过程中得到上师圆满的功德,不在于我们是否在上师跟前,而在于是否以信心祈祷。虽然身体的距离非常遥远,但得到的加持丝毫无有障碍。有一些道友可能读过法王如意宝的传记,法王如意宝在世时显现开悟以及最后证悟大圆满的觉性,是通过祈祷全知麦彭仁波切。全知麦彭仁波切与法王如意宝并非同一时代的人,他也是我们宁玛一位非常殊胜的大祖师,我们学院现在所学的大部分课程都是麦彭仁波切的著作,他是真正文殊菩萨的化现,非常了不起的高僧大德,是宁玛自宗的传承祖师。他与法王如意宝的年代时隔两百多年,但是法王如意宝在这一世显现上就是通过祈祷全知麦彭仁波切而相续中现前大圆满的觉性,这在法王的传记中也有描述。他们两者相距更远,不像藏地和汉地只是相隔上千里,他们在时空上跨度了两百年,完全不是一个年代的人。显现上,麦彭仁波切早已示现圆寂,法王如意宝通过祈祷依旧得到圆满的加持。所以能否得到上师的加持和摄受,能否让上师相续中智悲力的功德像宝瓶灌顶一样圆满地融入到自相续中,是靠信心而不是距离。距离远近,是否能跟上师说话、通电话、拉手,不是关键点。当然如果真正见到上师本人,会增上信心,这一点我绝对不否认。但完全依靠距离才能解决信心的问题,或者决定是否能够得到加持,或者修行力是否增上,或者是否能与上师心心相印,距离并不是关键因素,不起任何遮障的作用。我们要明白,学净土肯定要涉及这个问题,我们在整个修行过程中上师必不可少,必须要有一位引导我们走解脱路的具相善知识。佛教徒从古到今,佛陀也没有说可以不依止善知识而自然成就,那是不可能的,这叫天然外道。但是我们在整个修积的过程中需要上师的引导,就要考虑依师的问题。包括我们祈祷阿弥陀佛,虽然没见过阿弥陀佛的真身,但从显现上我们也知道极乐世界与我们距离特别远。我们现在依止上师,好歹在视频上还能看到人影,但阿弥陀佛距离我们这么遥远,只有图片、唐卡或照片,却要对他有信心,相信他时时刻刻能加持你,对这个道理、见解思路要在理上能说得通,才能产生诚信,否则还是浮皮潦草的修行,现在好像没有大的怀疑,也觉得念佛挺好,但说不定等到临命终时可能起大疑惑,在最关键的时候心里想:念了一辈子佛,却从来没有见过佛一眼,到底佛存不存在?有这一念的怀疑,就往生不了了。还不如现在在闻思的时候先把怀疑解决掉,会牢靠一些。讲这些道理,大家不要觉得麻烦,尤其是年轻人还是要去思考,去问自己既然只见过照片、唐卡或者法本上的说法,为什么相信阿弥陀佛一定存在?还相信只要忆念,阿弥陀佛一定会现前,只是自己看不到而已。你诚信吗?为什么?作为年轻人多去思维,对自己会有好处。虽然有疑惑,但疑惑被解决的时候,对净土法门就会诚信不疑,这样在整个修道的路上会走得比较稳妥。对于能不能得到加持的问题,我们始终强调佛就像太阳,佛陀的大悲就像日光一样观照和周遍十方,但是我们是否能够得到佛的加持呢?从佛的本身来说,他就像太阳的自性一样,哪里都能够照得到,对众生没有分别取舍。但我们自身能否得到佛光明的加被和加持,就要看自己的信心。有些人可能有这样的想法,既然佛陀大悲周遍一切,为何一定要强调我们自己要祈祷、我们自己要有信心,是不是佛陀的大悲并不周遍,还要观待因缘,就是说只有自己祈祷了、自己有信心了,才能够得到观照呢?我们用一个浅显易懂的比喻来解释这个问题。如后面所说,“例如,虽然室外太阳时常升起,可是假设没有门窗,则阳光不可能射入室内。”自己的门窗不开,便不能怪太阳的光照不够,太阳把外头烤得炽热,而你的屋子还是黑暗一片。门窗代表有缘众生的信心,门窗不开就代表没有开启信心,虽然佛的大悲恒时三世都是周遍的,但是你暂时还是得不到佛的加持。所以说如果想要得到任何一种果都是有因缘的,这也是佛教里最核心的理念,叫做缘起法则(缘起性空)。任何法都依靠因缘聚合而起现,绝对不会无缘无故得果,所以佛教中的这些见解和观点都非常理性,绝对不是一种感性或是传说的说法,它是有理有据的。就像笼统地说种子可以生芽,但是种子要想发成芽、长出果实,需要阳光、水土、肥料、时间、湿度,各种各样的因缘,否则种子再好也没有机会成熟,如同把它放到铁箱里面一样无法成熟,这就叫做因缘法则。所以我们不能只是简单地理解有因就一定会现前果,而是要看各种内因外缘是否全部具足,缺少任何一种因缘,依然得不到果。所以说,如果我们相续中要想得到佛的加被和护佑,从他力和外缘的角度来看,佛的大悲已经圆满周遍,这一因缘是始终具足的;另外一个因缘是依靠自力,就是要以内相续中清净的信心来相应,内因外缘同时具足之时,就能够得到佛陀的圆满加持,获得佛陀相续中的意(即智慧)的功德。今天这段内容,大家一定要好好思维,尤其是佛教中所讲的因果法则,是非常科学合理的,而且具有很紧密的逻辑性。任何一件事情皆非无因无缘产生,也不可能通过简单的因缘就成熟,它需要各种各样的内因外缘,缺一不可。包括我们的成就、证悟、获得三宝的加持皆是如此。有一些道友觉得学佛之后,身体好了,工作顺利了,人也漂亮了,虽然一定有一些因素跟学佛有关,比如学佛后开始断除恶习,今生的业依靠善根力清净了罪业等等,但不能单纯说学佛之后就会这样,它一定是所有因缘都具足时,果才会显现。在佛教团体中,大家看到一些现象会觉得比较奇怪,比如有一些通过学佛越来越好,而有一些反而违缘重重;有些学佛之后长寿健康,而有些反而短命甚至横祸,就会疑惑到底三宝能否加持给我或每一位众生。既然佛陀大悲周遍,为何确实在显现上有些人得到佛的加持,而有些人反而遇到种种不幸。这是因为学佛之后因缘在变化,有一些是今世显现业果,此时正好成熟,或是源于善根力的力量,使得业果提前成熟,显现为很顺利的一种相状。有一些是重罪轻报等原因,也是源于行持善法的力量,导致业果成熟,因缘聚合之时显现遭遇一些暂时的不幸,甚至遭遇违缘等错综复杂的问题。佛教里讲到的因果法则是最公平的准则,佛也需要去遵循,佛也超不出这个法则,这就叫做名言的法尔。所以你们以后长期闻思佛法,会对佛教里的这些道理佩服得五体投地。绝对没有丝毫凭个人感情或关系好坏,它只是如理如实、有理有据地告诉你名言的法性和胜义的实相及其原由,而且它只可能是这样,因为万法的法尔即是如此,它只是把真相告诉你了,就这么简单。所以没有理由不佩服佛陀所宣说的佛法,你会发现佛陀确实把真正的名言和胜义的真相如理如实告诉大家,不增不减,没有添加任何个人的情绪、分别念或感情色彩,只是告诉了众生万法真正的情况。而我们以前由于自己的虚妄分别从来没有真实了解过,从来没有看清楚万法本体的样子,这是佛陀所告诉我们的这个法的核心,之后又教给我们,如果要想现证万法本来的面目,应该怎样去修,即趋入的方法,这是佛法。所以说长期学佛之后,对佛法不诚信是不可能的。我们现在处于初学状态,还是侧重净土法门。藏传净土法内容非常广,我们涉及到相关内容会多讲一点,让大家尽可能多了解一些佛法的真正意义。当然没有别的理由、只是单纯地喜欢念佛也不是不可以,但是如果有精力和时间,再深一层从理性的角度去了解佛法的内容和道理,对我们生生世世的见解和修行,包括未来弘法利生,都是很有帮助的,因为需要给众生理由,讲解其中的道理,有理有据才能令人信服。从弘法利生的角度,广闻博学真的是有很大的必要性。今年2016年9月7日上师讲《大乘经庄严论》第48课,第十二品求法品,辛十一、寻求五明,颂词“若未勤五明。大圣不成佛,故为折摄他,自遍知精进。”这里说:菩萨必须精通五明才能成就佛果。精通五明一方面帮助自身修行,另一方面能够弘法利生,各种各样根性的众生才能得度,这才是真正的大乘道,才能得到最究竟的佛果。这些道理在各大经教中都有所宣说,这里我不是宣扬让大家去学五论,但最起码在对法的认知上不能单单局限在,学净土就保证每天念阿弥陀佛,而净土法门的很多道理觉得太复杂就不去学习,这样可能还不是特别圆满。或许上根利智者这样修可以成就,但是大部分众生不能只保证念佛就觉得没问题了。十年、二十年过后,重新再去审视佛法,审视自己,会有不同的认知,当初认为念佛就足够的这条路是否真的合理,这些问题慢慢会重新思考。但不要紧,我们现在本身就在比较细致地闻思净土为主的法义和道理。佛法中的一些殊胜意义在长期学习过程中会慢慢体现出来,对你们来说,树立见解可以得到很好的收获。“所化众生要得遇佛陀的大悲加持(必须要积资净障),如果没有以积资净障来净化自相续,则无法亲见佛陀,如同明镜未经擦拭便不能显现影像一样。”这段又讲了什么道理呢?前面说想得到佛的大悲加持要靠信心,现在紧接着说想得到佛陀的大悲加持又要靠积资净障,这两个并不冲突。若想信心能够显露或增上,他的相续肯定要清净一定的业障,如果福报具足,业障净除,自相续比较清净,就容易表现出与法相应,会自然在自相续中引发出离心、信心、菩提心和对度众的渴求。这样讲信心与积资净障之间的关系会更好理解。反过来,当相续中真正产生了比较真实的信心,又会起到非常强大的积资净障的作用,所以二者是相辅相成、互相扶持、递递增上。有积资净障的因缘,相续中才可能生起真实、清净无伪的信心,因为信心清净无伪,所以福报增长,进而会源于信心清净的力量自然达到积资净障的增上作用,所以二者是相辅相成的关系。我们在因位的时候,积资净障是我们相续中修行的顺缘,要是没有以积资净障来净化自相续,就无法亲见佛陀,而且虽然分别念知道自己要对佛陀生信心,但是真实的信心始终不太容易起现。所以我们内心是否能够得到佛的加持,是否能够显现佛的清净相,主要看自相续是否清净,自相续如果染污很重,烦恼非常炽盛,执着很强烈,可能很难显现出对佛的清净信心,乃至于很难显现佛的清净妙相。所以学习净土最大的特色是要靠信心去祈祷,这是成就的根本原因。我们现在要把握重点,从感性和理性层面,方方面面地培养对净土法门和阿弥陀佛的清净信心。平时就要注重积资净障的这些因缘。在明观福田讲完后有很长一段时间会讲到积资净障的内容,平时在自在的时候就要注意,如果说在积资净障上方法做得比较好,能够净化自相续,对净土法门的信心自然就会体现,对上师的信心也会很清净,不容易生烦恼,生起出离心、菩提心的时候也没有大的障碍,这都是相续中福报具足、罪障比较轻的表现,对于修学净土的人来讲是很重要的。这里讲到西方三圣的观想,汉地对于西方三圣三位主尊特别有信心,阿弥陀佛、观音菩萨、大势至菩萨几乎家喻户晓,弘扬得特别好。我们平时对观世音菩萨和大势至菩萨也很有信心,尤其是观音菩萨的身像千变万化,在汉传佛教的传统中就收集了各种各样的观音菩萨形象,民间流传也非常广泛兴盛,如送子观音、玉兰观音等,形式各异,数不胜数,非常庄严。由此可见,我们从西方三圣的角度去观想没有太大障碍。“接着观想:阿弥陀佛身体的右侧是圣者观世音菩萨,身色洁白表示住于轮回却未沾染轮回的过患,”。就像清净的莲花生于淤泥而不被淤泥所染,观音菩萨的身色洁白,汉地的观音大士经常是身着白衣,跟藏地的观音菩萨身相有一定区别。藏地的观音菩萨好多都是报身相,与金刚萨埵本尊相像,身著报身服饰。四臂观音像,即显现四支手臂形象的观音菩萨比较兴盛,也是以报身形象示现度众的。但是汉地的观音大士形象更加丰富,大家都很喜欢观世音菩萨大慈大悲救苦救难,只要闻到众生求救苦、求救脱的音声,就会当下示现,这样一种非常兴盛的形象。“洁白”表示丝毫不沾染任何轮回过患的意义。“观世音菩萨一面二臂,以各种报身圆满服饰严饰,”,藏传佛教的观音菩萨身像侧重的是报身服饰,汉族基本上是女性白衣大士的形象。“左手以三宝印执持六瓣白莲花茎于胸间,表示以如白莲花般纯洁的大悲心慈悯众生,”此表法是表示心相续中一直充满像白莲花一般纯洁清净的大悲心,时时刻刻地悲悯有情。“白莲在耳边绽放,表示相续中谙熟所闻之法义并且增长智悲力。”白莲花并非随处开放,在佛教中菩萨身像有多种含义,观音菩萨位于阿弥陀佛身体的左侧。(上师讲记)在宝藏佛前,转轮王第一太子获得了“观世音”的名号,意为观音声,再再救度有情等等,有很多赞叹观音菩萨的功德。今天因时间关系不广讲,很多经教和公案都有观音菩萨的传记。(上师讲记)“阿弥陀佛身体的左侧是大势至菩萨即金刚手,大势至是寂静相,他显现为忿怒相就是金刚手菩萨”。金刚手菩萨是大势至菩萨的忿怒相,身体是蓝黑色,双手捧着金刚杵,显示愤怒本尊的形象,头上燃火,青面獠牙。按照一种说法,文殊菩萨是三世一切诸佛智慧的总集身,即三世诸佛智慧的代表;观世音菩萨是三世诸佛大悲的代表;大势至菩萨即金刚手菩萨是三世一切诸佛大威德力的代表,这是智悲力的三种表象。外相上显现的是菩萨像,实际上代表着佛陀圆满的智悲力。关于大势至菩萨的寂静相,在藏汉两地都有描述,尤其在汉地是清净庄严的形象。而愤怒相实际上指的是金刚手菩萨,在密宗里金刚手菩萨在大圆满宁玛派的历史传承上,最开始是密法的密主,与大圆满的流传密切相关。“身色碧蓝表示法性不变,”。万法如如不动的法性,一般用蓝色表示,例如用碧蓝的天空来做比喻,代表法性不生不灭、不增不减、如如不动的特征。“大势至菩萨一面二臂,具足报身装束,左手以三宝印执持金刚所严饰的莲花于胸间,这表示其获得诸佛三密(身语意三秘密)的能力灌顶。”金刚手菩萨代表的威力,在遣除违缘方面具有超越一切的力量,能够克胜诸方,遣除一切违缘,因为他是三世诸佛大威力的表现。上师讲到《大宝积经》里的公案,跟贤劫千佛成佛有一定关系。前段时间,我们借用《白莲花论》讲到千佛曾经在海尘婆罗门时代如何发愿。本课公案讲到,“国王想知道这些太子中谁先成佛,于是他将所有太子的名字写好后放在七宝瓶中,并在七日七夜中供养祈祷,七天后一个一个选出来”,七天后哪个先跳出来,国王就知道哪个先成佛。“等到一千个太子时,其他太子都笑他:我们已经把所有众生度化完了,你还有什么事情可做?”最后这位太子当下发愿,“愿我成佛时,事业、寿命、所化众生的数量是你们(九百九十九尊佛)的总和!他就是未来的胜解佛。”胜解佛是贤劫的最后一尊佛,他的愿力是这样实现的。到了胜解佛时期,在贤劫期间前面九百九十九尊佛所没有度化完的众生,乃至于曾缘过三宝、有过佛缘的破戒之人,在胜解佛出世时都能够得到解脱,这是他的殊胜大愿!所以我觉得咱们还是很有福报,到现在是第四尊佛本师释迦牟尼佛现世的时候,我们就已经值遇三宝,有因缘学佛了,未来还有九百九十六尊佛。咱们再懈怠,或者根性再不好,毕竟在第四尊佛的教法下,我们就能够值遇佛法,也不算福报浅薄。所以力争不要拖得太晚,等到胜解佛,说不清楚中间要相隔多少亿年,那是特别漫长。我们还是力争临命终时能够借净土法门直接往生西方极乐世界,这是我们大家最强烈的愿望,但这些道理要懂得。一千位太子中有法念、法意两位太子,法念太子发愿在千位太子成佛时,要供养、请转法轮,这就是后来成就的梵天,实际上他并非只是得到梵天的果,而是以菩萨的自性而显现梵天的形象和身份,在每一尊佛出世时,他就会请转法轮。佛陀借用他的因缘广转法轮,功德不可思议,这与他前世的发愿力有关。而法意太子发的愿是贤劫千佛在转法轮时要遣除一切邪魔外道的违缘,最终成就的就是金刚手菩萨。虽然示现菩萨身,但早已成就究竟佛果,所以说金刚手菩萨在遣除违缘,遣除一切邪魔外道的干扰和违品方面,其力量超胜于其他圣者,有其不供的殊胜性。关于金刚手菩萨手拿金刚杵,这点在经教里有很多公案,今天就不做详细解释,其金刚杵力量非常强大,一般的阿罗汉、帝释天都没办法拿得起,所以也代表势力强大的含义,这是其自性的显现。“二位大菩萨右手都是以施依印指向自己表示:任何众生若祈祷我们,则不必畏惧三界轮回之苦,”这里施依印也叫做施无畏手印,赐予众生无畏。“施”就是布施的意思。“依”是依靠或者无畏的意思。“印”是印持,就是向众生施以无畏的手印。全句的意思是赐予众生无畏,让众生相续中种种怖畏依靠我的力量得到遣除,相当于施众生无畏的含义。指向自己表示:任何众生若祈祷我们,则不必畏惧三界轮回之苦,即是无畏施的标帜。“这里的施依印,也即平常所说的救护手印,是右手从身体的髋骨处伸开,作摸顶式。三宝印是左手在胸前以拇指、食指的指尖执持莲花茎,其余三指向上伸直。”我们看到菩萨的拇指和食指相合,其他三指向上伸直,也叫做三宝印(不同于莲花指,是拇指和中指相合)。“二位菩萨以站立式安住表示一切菩萨利益众生刹那也不懈怠,并趋入大乘道。”站立的姿势代表精勤度众,不懈怠的含义。“以上阿弥陀佛与二大菩萨眷属即三大主尊犹如须弥山王一般胜过他众,巍然赫立,身体妙相随好的功德极其明显。”这一段内容在颂词中说三大主尊如山王,巍然、朗然、坦然住。“巍然”是刚才讲记中的这一段,侧重的是从身体妙相随好的功德角度来讲,也就是说,阿弥陀佛身色宛如阳光照射在红莲宝山上一般红亮,观世音菩萨身色如同阳光射在雪山上一般洁白,大势至菩萨身色好似阳光普照在蓝宝石山上一般碧蓝,他们(身体所发出的光芒)照亮了所有刹土;这个角度可以观待“巍然”方面,应该是身体上放出的光和妙色功德。“语言是六十种梵音之自性,清晰明朗,悦耳的妙音传遍整个刹土;”侧重的是“朗然”。“意是慈悲智慧大光明之自性,恒时坦然安住。”是指意的方面,智慧的功德用“坦然住”来表示,就是说智慧的功德恒时坦然不动摇而安住。所以巍然、朗然、坦然分别指的是身、语、意三方面的功德,来形容菩萨三门完全不共的特色和功德殊胜。这是我们今天所学的内容,有几个要点非常重要,希望大家学过之后好好在心里忆念,平时在修行中尽量去串习,这个很重要。对于佛陀的妙相功德,菩萨虽然也具有,但最极圆满的是佛陀身体的妙相功德和语言的六十种梵音。关于六十种梵音,希望道友去看一下上师现在讲的《大乘经庄严论》第十三品说法品,庚二、佛陀说法之方式中讲到,佛陀的说法方式是六十种梵音。2016年9月22日《大乘经庄严论》第56课法本中很详细地讲到,(第1-18种声音为)有流泽声、柔软声、悦意声、可乐声、清净声、离垢声、明亮声、甘美声、乐闻声、无破坏声、可意声、调顺声、无涩声、无恶声、柔善声、悦耳声、适身声、心生勇锐声等,(第21-26、33种声音为)还有无热恼声、善了知声、明解声、显示声、令生欢喜声、喜爱声、如狮子音声等等,总共六十种,叫做六十梵音,这段非常殊胜。上师在讲这段时说,我们依止佛陀作为自己的本师,即“师信”,是指作为释迦佛的弟子,诚信释迦牟尼佛为本师。对于本师在宣讲法音时具有的六十种梵音稍许了解,会容易对佛陀生起清净的恭敬心。后面我再慢慢把佛陀的三十二种相好稍许讲一些提问。

辅导PPT