【爷孙骑驴】的故事---众生的心态千差万别!菩萨如何面对?

从前,有个老头带着孙子进城赶集。

路远天热,老头腿脚不便,就骑了驴走,小孙子牵着驴跟着。走着走着,一位老婆婆看见了,便说:“你看你这个老头,只顾你自己骑着驴,倒让小孩子自己走。”老头想想,这老婆婆说的也是,小孙子一路走也累了。

于是,赶紧从驴背上下来,老头把小孙子抱上驴背,自己跟着驴走。又走了一会儿,遇到一个书生,书生见了说:“这小孩子真不懂事,自己骑着驴,却让老人家跟着走。”

小孙子一听,也觉得书生说的有理,于是,爷孙两人谁也不骑了,跟着驴走。又决走多远,路过一片农田,有两人正在田里锄地,看见两人都跟着驴走,就指着他们爷俩儿议论说:“这爷俩一对傻子,有驴不骑,却跟着驴走。”

爷俩听见了,老头说:“孙子啊,算了,咱俩一块骑上驴吧,也别让人说你不好我不好,还把咱俩当傻子了。” 于是俩人都骑上了驴,慢慢走。

走不一会儿,又遇见一个和尚,和尚见他俩一块骑着驴,便说:“阿弥陀佛,老施主还是发发慈悲吧,你爷俩骑在这么一头瘦驴身上,这驴怎么能受得了呢?阿弥陀佛!” 这倒好,老头又没了主意,俩人又都从驴背上下来,谁也不敢骑了。

于是两人商量,咱们抬着驴走吧,那别人就都无话可说了。可那驴不让抬啊,两人正在和那驴叫劲呢。

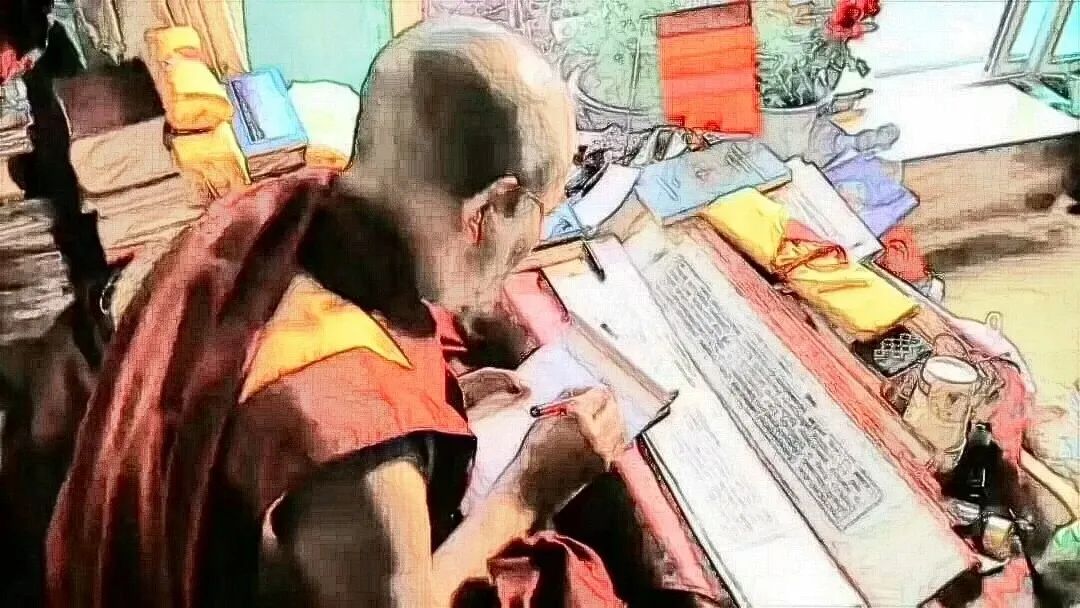

作为大乘佛子

在弘法利生的过程中会发现

众生的心态也是千差万别的,难以全部取悦

发心佛子有可能会因此心生厌烦而舍弃众生

且看 寂天菩萨和上师 如何开示

颂词:愚稚意不合,心且莫生厌,彼乃惑所生,思已应怀慈。

颂义:凡夫愚者的心互不相合,很难全部满意,我们也不要因此而生厌烦,要想到他们是因为烦恼而不由自主,这样思维以后,不但不会心生嗔恨,反而会以更慈悲的心态来对待他们。

1、实际情况:众生的心态千差万别,极难取悦,所以不可能尽如其意。(1)总说:(千差万别)世间众生的心态千差万别,意乐根基各不相同,(应机施教)释迦牟尼佛之所以传八万四千法蕴,也是因为这个缘故。(难以取悦)由于众生的意乐很难一致,所以不可能尽如其意。(2)以学院的人为例:(例子:发东西)比如我赞叹一个人,对方也许高兴,也许不高兴。最近学院发心人员非常辛苦,一年的发心基本上圆满了,今天我本来想给他们发点东西,但仔细观察一下,发现有些人会高兴,有些人会不高兴,后来想算了,干脆全部放下来。(例子:赞叹)众生的确就是这样,比如说我今天赞叹他人,有些人就特别高兴:“上师表扬我了,我以后要好好地发心!”有些人反而不高兴:“我想默默无闻地做点事情,你为什么赞叹我?”(3)以凡夫众生为例:所以众生的性格完全不同。有些人看见他们有各种各样的心态,始终没办法满足,开始产生厌烦心,(舍利子)就像当初的舍利子一样,认为度众生非常困难,以后不度了,自己学一些小乘行为。(谚语)其实,我们藏族有句俗话:“三十个人有三十种心,三十头牦牛有六十只角。”做任何一件事情,让所有众生都满意是不可能的,凡夫人极难以取悦,有时候想尽一切办法让他高兴,结果总有一些事让他不高兴。(组长例子)比如有的组长非常积极,认真负责,有些人就看不惯,说他想当先进分子;如果组长不积极,有些人说这个组长没有什么用。积极不行,不积极也不行!(闭关例子)还有些人如果闭关,别人就觉得:“这个人真麻烦,天天都不出来,好像有毛病。”如果他不闭关,又认为:“这个人整天在外面跑来跑去,肯定有问题。”所以不管你怎么做,众生的心也不可能满意。(4)圣者角度:那怕行为再清净,修行境界再了不起,也会有人吹毛求疵、无故毁谤。(上师讲课例子)我平时讲课如果讲快了,很多人都抗议:“你讲得太快了,我们听不懂。”然后稍微慢一点,有些人又说:“这么慢的话,听起来特别累。”后来我想不管别人怎么说,还是随着自己的因缘做吧,要让所有众生都满意,这是根本不可能的。(管家例子)有些管家也常跟我抱怨:“我这样做好多人都不满意,我可不可以不干了,不然会得罪很多人。”听到这种话,我有时候就会想起这个颂词。(佛陀例子)其实不要说我们,就连释迦牟尼佛在世时,也有提婆达多、善星比丘对他不满,还有外道诋毁佛陀戒律不清净。(大德例子)以前的百丈禅师,从传记和有关介绍中看,曾有人毁谤他是“破戒僧”;憨山大师、倓虚大师等也受过各种委屈和诋毁。(总有人吹毛求疵)可见,一个人的行为再清净,修行境界再了不起,也有人对他吹毛求疵。尤其当一个法师的利生事业逐渐广大时,相当一部分人会站出来无缘无故毁谤,这种现象时有发生。2、面对方法:思维众生被烦恼束缚,非常可怜,应该以慈悲心对待。所以,在弘法利生的过程中,如果别人说什么,假如有理由,我们可以虚心接受,但若纯属无因诽谤,自己也不要特别执著,凭良心去利益众生就好。有些人什么都不敢做,总怕别人说三道四。其实别人说什么无所谓,自己没有错的话,他们说是他们的事情,没有必要计较太多。(2)结合教证公案说明,应以慈悲心对待被烦恼驱使的可怜众生。另一方面,我们看到这些可怜众生,在烦恼驱使下无自在地造口业,不但对他们不应嗔恨,反而更生悲悯之心。(佛陀教言)佛陀在《富楼那请问经》中说:“见众生造恶业时,要尽量劝导他们,恒时满怀慈悲心,不应对彼起嗔恨。”(菩萨教言)弥勒菩萨在《经庄严论》中也说:“众生无有自主地恒时造罪,作为智者,不要执著这是他们的过失,而应认为他们在不愿意的情况下行持颠倒之事,对此自己的悲悯心更为增盛。”所以我们平时遇到恶人时,不但不要嗔恨他,反应生起大悲心。(祖师大德公案)记得华智仁波切在涅塘讲《入行论》时,有位老人供养他一块铸成马蹄形的银子。六七天之后,华智仁波切离开该地,一个小偷曾看见他收受那银块,就跟着他想伺机偷窃。一天晚上,当华智仁波切入睡后,小偷趁着黑暗潜近身来。华智仁波切身旁放着一个小口袋和一个茶壶,这是他所有的家当。(看到华智仁波切的故事,觉得我们这里有些修行人真的很轻松,什么财产都没有,有吃有穿就可以了,其他什么都用不着。)小偷小心翼翼地搜袋子,摸索声惊醒了华智仁波切,他叫道:“喂,你在做什么?半夜三更在我的口袋里找什么?”小偷答道:“有人给你一块银子,快拿出来给我!”“唉,跑这么远来,就只为了那银块,可怜的傻瓜!听着:现在赶快回去,天亮时你就可到达我坐的那块草地,银子就在那附近---我拿它当石头来垫茶壶,在营火灰烬中找吧!”小偷很怀疑,但看银子又不在行囊中,而银子被抛弃在营火里,对他来说是绝不可能的事情。无论如何,他还是回去找。当他来到华智仁波切传法的地点,在火圈的石堆中找到了银块。小偷大为惊异,感叹地说:“天啊!这个华智是一位真正的喇嘛,丝毫没有世俗物欲的执著,而我蓄意向他偷东西,得到的只有恶业,将来我肯定会下地狱的。”他非常懊悔地再度去找华智仁波切。好不容易找到时,华智仁波切问:“你又来干什么?”小偷非常激动,呜咽地说:“对不起,我找到了银子,但却没有认出您是一位大成就者。我原先打算鞭打您,并抢走您所有的东西。现在我向您忏悔,乞请您的原谅。”华智仁波切说:“不要向我忏悔,只要经常祈祷三宝就行了。”当时,华智仁波切身旁的弟子捉住那小偷,并准备打他。华智仁波切大声呵斥道:“如果你们伤害了我的弟子,就好像伤害了我一样,放开他!”与此相反,(例子:小偷)我们有些人遭遇小偷时,嗔恨之心特别强烈。原来有个人的家被小偷洗劫一空,第二天他就拿着刀子在屋里一直等……。华智仁波切如果看到他的行为,恐怕会哈哈大笑的。(例子:恩将仇报)我们经常会遇到一些众生,不管对他怎么好,他不仅不知感恩,反而制造违缘伤害我们。对于这种人,世间上有些人觉得忍无可忍,如果有机会,拿刀杀了他也没什么困难。(4)总结:发了菩提心的人,对众生不但要修安忍,而且还要以德报怨。但是作为一个发心者,(了知众生被烦恼逼迫)我们应该知道众生都有自己的烦恼,在烦恼催动下,他们没有任何自由,行为就像发疯了一样。他们在生贪心或嗔心过后,也会觉得自己不对,但事情已经发生,再后悔也无法挽回了。(修行人的正确做法:以德报怨)因此,遇到别人伤害自己时,我们应尽量如树而安住,不管他怎么骂我打我,甚至想要杀我,我也觉得他很可怜,反而念一些阿弥陀佛或佛菩萨心咒回向给他,若能做到这样,那就是真正的修行人。反之,如果别人说你几句,你就跟他大打出手,不管你有什么理由,千错万错就是你的错。(牢记菩萨身份)因为你是发了心的人,别人有理无理你都要安忍。当然,关于安忍的道理,《安忍品》中讲得更详细,等讲完了那一品后,你们谁也不会打架了!

以悲心不舍众生,以智慧观为幻化。