【编者按】

亲爱的粉丝们:

正如上师曾在2018年1月4日的微博这样写道:自己所需诸论典,每日之中记一句,如同蜂蜜及蚁窝,不久即将成智者。——《萨迦格言》

我们特别推出新的专题栏目——“智慧相约”来共同学习上师的经典课程,每次音频十分钟左右,通过这样的学习,无论身处何地,都可以让你将学习进行到底。

同时,还有配套的课堂笔录、相关拓展资料,让我们一次学习就深入到底!

只要你圆满学习一次课程,就可以在文章末点赞。让我们在虚拟的时空中,共同学习,共同进步!

这里讲,我们凡夫人不管到什么地方去,大多没有太大意义。今天去旅游,明天去朝拜,说是朝拜其实也没有,该朝拜该发愿的都没有做,只不过拍几张照片罢了。我看现在很多人经常拍无数照片,结果自己也不看,别人也不看,好累啊。来学院的很多人都是这样,一直拍,拍完了空间也没有了,又删删删,删完了以后又拍拍拍。原来七八十年代的时候,照片很珍贵,那时有一两张照片都很难得。现在照片太多了。大多数人无论去往何处,都没有为今生来世做有意义的事,最后空手而归。所遇到的一切境界都是让自己的心越来越散乱的因,一切忆念也只是增上迷乱而已。凡夫人不管是修行还是做其他,只要没有根除我执,凡所作为越做越束缚自己,不能成就、不能解脱。总的来说,凡夫人都有这样的毛病。

我们世间人虽然非常努力辛勤操劳,但是结果一无所获。今天我听说我家乡的一个老乡死了,我说他终于成功了。旁边人问什么意思,我说我以前认识他,他从年轻开始就一直非常辛苦,每天都特别努力,现在他死了,终于达到目的地了。人就是这样,一辈子辛辛苦苦地一直干,到最后死的时候,一无所获:在修行方面没有所获,在世间法方面也没有收获,走的时候,所有东西都留在人间了。“频频打算皆无有恒定”,我们心里常常有这个打算、那个计划,但说到底,并没有明确的目标。我们最好还是对人生中一两件重要的事情设定目标,否则,今天想这个,明天想那个,人生就飘忽不定。很多修行人也是这样,今天修这个上师的法,明天修那个上师的法,今天到这个寺院,后天到那个寺院去,到最后尽管一生广闻博学,结果还是一无所成。你到底在修什么呢?好像什么法都没有修。因为你心里想得很多,却没有一个定准的目标。世人总是想要很多,商家也知道我们的需求。就像苹果手机,不断推出苹果4、苹果5、苹果6、6.5、苹果7,不过是变得薄一点、大一点,但有人马上就想要,甚至把肾都卖出去。我们需要这个、需要那个,结果也没得到什么。需要很多,真正拥有的很少;做的很多,成就的很少;想得很多,得到的不一定很多,没有定准。人生就是这样。所以希望大家放弃很多没有必要的琐事,能真正修一些窍诀。我并不是说大家什么都不要,无论出家还是在家,基本的生活所需还是要的。但是如果有过多的贪欲,过多努力追求的话,也许死的时候才发现空耗一生,一无所得。我们这次讲的零散窍诀,有一些的确击中要害。人生真的就是这样,我们做得很多,但最后得到了什么?我们频频打算,今天想这个,明天想那个,但有没有一个真正的目标?其实人应该有一个目标,如果你有一些智慧的话,至少也应该写一两本书留给后人,或者做一两件有意义的事情。比如从2016年到2026年,十年后,你可以自豪的说,这十年,我发明了一个什么什么!可能有人说“我吃了一大堆酥油和糌粑。”这也算一个贡献吧。

问:自己对有些事情总是抱有一些幻想和迷恋,不能一心放下念佛。这就是所谓的尘缘未了吗?如何才能够放下呢?

索达吉堪布:全知无垢光尊者说过:世人所做的一切琐事,如同小孩玩耍一般,做起来没有完结之时,放下来,也就完结了。再说,不论琐事能不能做完,即使能做圆满,然后又要放弃一切,那么做这些事业又是为了什么?做后又须舍弃,这种事又有什么作用,有什么意义?忙忙碌碌、辛辛苦苦地做几十年,然后又全部舍弃,这些琐事对自己没有丝毫利益,而对他人,除了增加轮回迷执外,也没有任何实义。明朝憨山大师年幼时,母亲很严厉地管教他读书,他总觉得很苦,便问母亲:读这些书,将来做什么用?母亲告诉他:读书为做官,从小官一直可做到宰相。“那最后呢?”“罢了!”大师听到母亲的回答,很惊异:既然最后要罢了,那辛辛苦苦做它干什么呢?从那时起,大师便立志要做一个“不罢”的事业,以此愿摄持,大师后广弘圣教,普利人天,终成佛门一代宗师!如果是有心智、有血性、有胆魄的人,既然也知自己一生的作为,最终都要随死亡而全部罢了,那理应像大师一样,去投入那永远不罢的二利事业!

行为,要以佛的语言为准则;做事,心和法要交融;修行,要先阅读古圣先贤的传记。骄纵蛮横的这颗心,你们还有其他路可走吗?虽然佛的语言有了义和不了义的,但我们的行为最好符合佛的基本教言。尤其是管家、负责人,要精通佛法。我们希望选管家的时候,应该是在学院呆的时间长一点,比较懂戒律的。不然有些人很年轻,戒律又学得不多,让他当管家指导别人,有一定的困难。

佛语是什么?

《杂阿毘昙心论》卷第八云:

修多罗者,凡有五义:

一曰出生,出生诸义故;

二曰泉涌,义味无尽故;

三曰显示,显示诸义故;

四曰绳墨,辨诸邪正故;

五曰结鬘,贯穿诸法故。

如是五义,是修多罗义。

出生义

所谓出生义,是指如来正教的义理深远,历久弥新,能够随时移世易而展转出生无尽的智慧。

泉涌义

所谓泉涌义,是指如来正教一字一句含义无穷,随着研读之人智慧增长,能够体会到的经中义理也好似泉水一样源源不断地涌出。

显示义

所谓显示义,是指如来正教若事若理、若性若相、若因若果皆能完满显示以化导众生,毫无保留与隐覆。

绳墨义

所谓绳墨义,是指如来正教好像木工所使用的的辨别曲直的绳墨工具一样,可以用来鉴别是非邪正。

结鬘义

谓结鬘义,是指如来正教能够像线穿花而成花鬘一样地贯穿诸法,摄持众生。

这五种含义可以作为一种衡量标准,凡是佛经皆有如此功德力用。

做事的时候,心最好与法相融,不要心法相离、所做与心相违,这样不是很好。如果想修行的话,要多看一下前辈高僧大德的传记,看他们是怎么修行的,他们是怎么念咒的,怎么参禅的,怎么度众生的,一天的时间,他们是怎么安排的,再看我们自己是怎么做的。这样,我们会变成一个很好的修行人。

这是最后一个发愿文。愿我经常处于卑位并且知足少欲,生活过得简单,贪欲不要太多。现在人的欲望特别多,总想拥有很多,这样非常痛苦。所以,我们应该解除世间八法的羁辔。凡夫喜欢的是利益、名誉、赞叹、快乐,不喜欢的是衰损、毁谤、批评、痛苦。这八种法,几乎每个凡夫人都陷入其中。而作为修行人,一定不要被这八法捆绑束缚,不要被它所转。

我们修行一定要有毅力。现在有些修行人没有力气了,尤其是一些老修行人,只要开个法会吃个会供品就可以了,对修行提不起兴趣,看节目就很激动,晚上一直睡不着;念诵没什么动力,昏昏欲睡,一到发会供品,马上就醒了。其实修行应该有力量,闻思应该有毅力。如果有毅力,发心、闻思、度众生都很容易;否则,即使你有智慧、能力和辩才,遇到一点点事情也会极其脆弱,马上退失信心,终究一无所成。没有毅力的人,今天为这个烦恼,明天为那个痛苦,后天又遇到什么事情而伤心,每天都有不同颜色的伤感。这种人无论发心、闻思,还是承事上师、护持佛法,都很困难。

人生肯定有各种各样的快乐和痛苦,但如果你很坚强地做自己该做的事,很多痛苦可以超越,可以将其转为道用。尤其是修行人,不要遇到一点事情就特别脆弱,嚎啕大哭,显现各种各样的形象。

大尊者吉恭巴说:“作为修行人有必不可缺五法,即深深的厌离心与稳固的信心是必不可缺之一法;指引解脱道的上师是必不可缺之一法;相续中具有取舍智慧是必不可缺之一法;具有毅力盔甲之精进是必不可缺之一法;了悟万法实相的正见是必不可缺之一法。”这五法对于修行人而言是恒时不可或缺的。

信心与出离心是佛法的基础;上师善知识是修道的依处;智慧是防护非法深渊的眼睛;精进与毅力是刹那也不拖延修行的助伴;正见是斩断烦恼之网的最有力武器。此五法是修行人不可缺少的。

信心、精进与智慧等之因就是观修无常,如果一个人的相续中没有生起无常的概念,那么就不可能具有信心,因为信心的对境是三宝与业因果,虽然说需要对此深信不疑,但如若是一个未能舍弃今生并将现世的一切琐事看得至关重要的人,就不会生起虔诚的信心,不看重现世并能放下今生必须通过观修无常才能做到。

同样,精进也需要由无常观而得,精进的人所要精进的对境就是要成办后世的离苦得乐这一大事。因此要考虑有利于后世,就不能关心今生的利益。要想真正做到对现世漠不关心,必须了达今生的一切琐事都是无常、无实质的本性。毅力也是如此,仅仅为了成就自我了生脱死的果位,而不顾生身性命的小毅力,或者由珍宝菩提心所引发成办伟大的利他事业而舍弃身命也在所不惜的大毅力,无论是大毅力还是小毅力都必须来源于修无常观。

智慧也依赖于无常观,智慧所要了达的内容就是善恶取舍,所谓的取舍善恶实际上就是三门不违越包括佛制戒在内的一切戒律,不违戒律也依赖于细致思维进而再三修持业因果,而非常重视今生的人不可能细致入微地思维业因果的道理。

-----敬摘自上师仁波切《山法宝鬘论》讲解

颂词下面说,但愿依靠上师的加持,证悟如虚空般的心性。我们最需要的,就是上师诸佛菩萨的加持。一旦依靠他们猛厉加持和直指心性,真正认识心性后,哪有烦恼?哪有痛苦和伤感?何时何地都是快乐的。当然这需要有一种加持,还有平时对传承上师的祈祷,以及对密法、对直指心性的信心。当信心和加持因缘聚合时,可以在短短的时间当中破迷开悟。这似乎太容易了,但这并不是我说的,从大德的传记和我们身边发生的故事中,完全可以发现。

金厄瓦上师讲过,他因为经常忆念上师、恭敬上师,相续中生起了真实的功德。大家也记得吧,以前法王如意宝在大众中,经常一提起根本上师就泣不成声,令当场很多人对依止善知识的功德生起了坚定信心。我经常会想:现在学院的人数虽比法王在世时还要多,但讲课的加持力明显不如以前了。以前法王讲一堂课,大家都会法喜充满,内心有极大的转变。譬如一讲人身难得,全学院的人都觉得人身确实很难得,要马上修法;一讲寿命无常,每个人就不敢浪费时间了,不然无常到了怎么办;一讲到依止上师的功德,大家就特别有感触,觉得一定要恭敬上师。而现在,个别法师尽管也讲得很精彩,口才非常好,但听法的人有没有转变却很难说。所以,高僧大德一旦离开了这个世间,许多与他直接或间接相关的众生,心里的正法也会随之而隐没。当然,从另一方面看,现在法王如意宝的功德、事业、加持始终没有消失,无论你见过上师也好、没见过上师也罢,如今有机会参加闻思修行,我认为都是上师的一种事业。试想:假如上师当初没有开创这个佛学院,没有培养这么多高僧大德,后学者肯定无缘学习那么多佛教的道理。

原来上师曾讲过:“学院里的人哪怕生起一刹那善根,也都是全知麦彭仁波切的加持。”同理可推,现在我们哪怕产生一次诸法无常、诸行皆苦的念头,也全是上师如意宝的加持。若能意识到这一点,对上师真正产生信心,如今在这个末法时代,修法才会有一种感受,法的力量才可以体现。否则,光是表面上依止上师、表面上修行,那只是一种形式,对自己的作用不会很大。因此,大家要多阅读前辈大德的事迹,看看他们是怎么依止善知识、怎么长期祈祷传承上师的。这些大德依靠对上师的信心,时时都处于修行之中,而我们是有空闲、心情好了,才愿意闻思修行;心情不好了,或者遇到违缘逆境了,马上将佛法完全放弃,甚至产生一些邪见,这说明法并没有融入心。其实,不管你修什么法,都应观想这是上师的加持,是诸佛菩萨的妙力。不信佛或对佛教研究不深的人,可能觉得这是天方夜谭,对这样的感应或加持心存怀疑。但佛教中对怀疑并不排斥,一个人若能对善法生起合理的怀疑,也可以断除轮回的根本。诚如《四百论》所言:“薄福于此法,都不生疑惑,若谁略生疑,亦能坏三有。”

——恭录自《前行广释》第77课

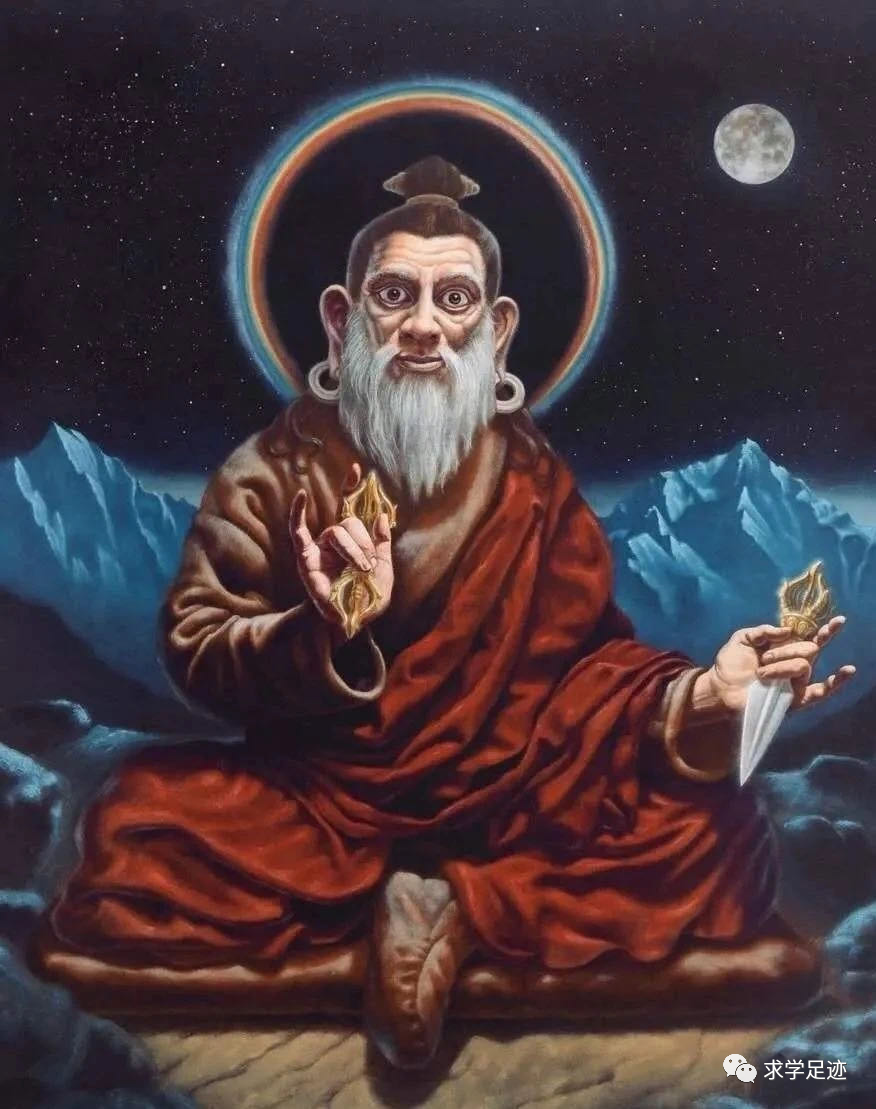

其实,每一个人内观自心时就会明白,这里有一个很珍贵的宝藏。这个宝藏,有些人已经得到了,有些人还正在寻找。当你得到的时候,不一定给要别人说,因为世人得到宝藏以后,都会藏起来,不轻易示人,这是一个规律。所以,这里祈愿:但愿蒙受上师的加被,证悟等同虚空般的心性,最终获得普贤如来的果位,祈求诸佛菩萨赐予加持成就所愿。以上文字乃由无畏智慧金刚(第二世敦珠法王)

汇集前辈大德之金刚语,为自己每日念诵而造之偈颂。

这个教言有些零散,十多年前我翻译完的。前两天不小心翻开,觉得在正式开课前可以给大家讲一讲。这个教言很有加持力,你们有时间可以念诵,而且里面讲了很多窍诀。最近很多人觉得修行上有些突破,原来不知道修行到底是怎么回事,现在知道了,明白修行很重要,认识心性很重要。这个教言里有一些密法的内容,包括直指心性方面的窍决。但我并没有按照密法的方式来讲,而是以中观直指空性的方式来跟大家讲解的。以后你们如果有兴趣,可以经常看一看,用来对照自己的修行。也许仅仅依靠其中一个简单的语言,你也会得到很大的收获。敦珠法王跟我们学院,在法脉和地域等很多方面有不共的缘起,所以希望护法神和诸佛菩萨加持,愿你们心里真正获得法理,法融入心、心融入法。当法融入心的时候,修行比较容易;否则,修了多少年也没有进步、没有突破的话,可能会很累。不管怎么样,人生就是这样,修行很重要。大家时时刻刻都应该开心,不管遇到什么事情,虽然有时会有一点伤心烦恼,但还是要开心地面对一切,这也是修行人的特点。修行人对什么事情都能看得淡、看得破、想得开。因此我希望,作为学习佛法的人,我们在人际关系上应该和睦相处,不要像牛角放在口袋里一样,嘁嘁喳喳地互相抵触,佛教团体不应该这样。世间人都能和睦,何况我们学大乘佛法的。总之,在人际关系上大家要和合;在内心上,大家也要经常提升和突破,这个很重要。你们已经得到了这个法,其他摸顶、供养我都不太重视,我最重视的就是法义跟自心对照。你们有些人从很远的地方来见我,但见一见不一定有利益,最好是得法。藏地有这个习惯,很多人都爱去拜见上师,但如果就像见明星一样,见了也不一定起什么作用。爱追偶像的人,经常关心这个长得如何好,那个有如何特点。但这都不重要。最重要的什么呢?就是要获得法,然后通过法去修行。就像你们这次来色达,得到这个法以后,自己可以终身受用。