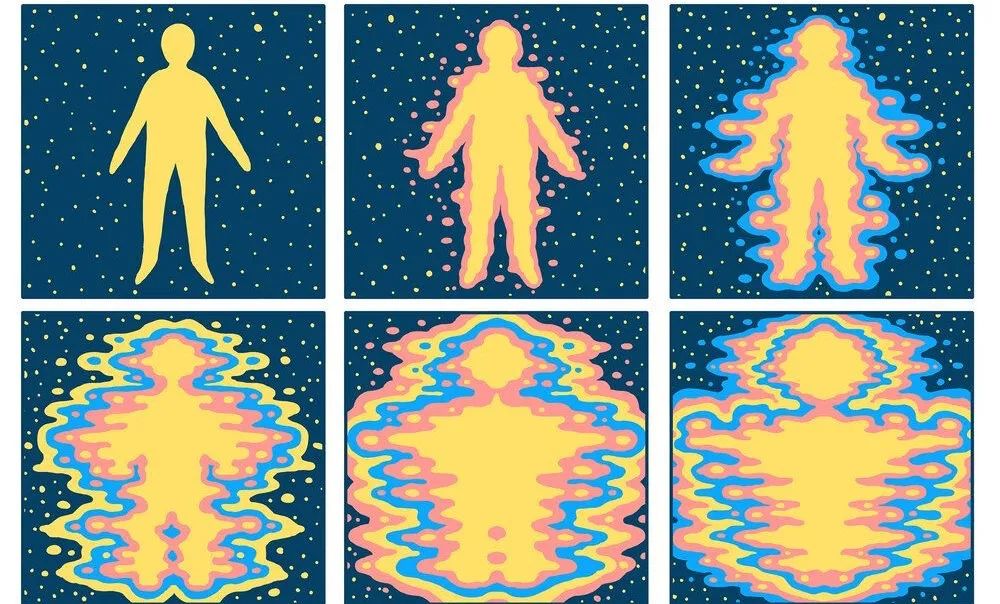

" 依据密续,死亡时你的心会更独立。目前你的心与世界互动时,必须通过一些翻译媒介--眼、耳、鼻、舌、身--它们会翻译,也会进行诠释,而且会误解。心与世界没有直接的接触,所以当信息回到心中的时候,已经流失许多,已经相当稀释,你可能仅获得0.5%的信息。在临终时,你的心却会变得愈趋赤裸无遮。

当你真正死去,也就是六个翻译媒介与你的心意分离之际,你会直接体验对境,这对你会是全新的体验。例如,现在你的心看着这个帐篷,眼睛在做诠释;当你死去之后望着这座帐篷时,它会变得数十亿倍地更红更黄、数十亿倍地更为方正。我只是举例说明而已。

死去之后,一切视角都不同了。而那个状况,对那些不习惯、不熟悉心灵力量的人而言,会很可怕。当我们恐惧时,首先会尝试寻找一堵可以倚靠的墙,然后是可躲藏的洞穴,或是能紧握的把手、能藏身的橱柜等东西。同时,你会非常急于寻找。任何把手、任何门都行,甚至是那些只是看来有点像个避难所的地方都行。如果你纵身跃入那些地方,会发现自己处于所谓的“六道”之一。对佛教徒、尤其是对修行人而言,目标不是要找到藏身之处。实际上,不躲藏,让自己赤裸裸的并有所掌控地住于赤裸中才是目标。"

--宗萨钦哲仁波切

🌿特此说明:《入菩萨行》视频以及文字稿版权归悉达多本院会所有,未经授权,不可以擅自转发。

学生问:一个彻头彻尾的初学者应该如何次第修学佛法?经由阅读、修持,或者其他方法?要如何将法道与智慧结合?如何将法道同闻思修结合起来?

仁波切答:读书是非常好的。然后要接受教学,特别是在你开始真正实修之前,应该从不同的来源接法,而非只专情于某一传统或某一传承。就实修而言,后面我会对“止”(奢摩他)略作解释,那可能是一种比较实际可行的修持。而且,对任何有志进行长时间修法的人而言,修止是必要的。

学生问:如何做到既能甘愿当他人的仆役,同时又不为他人的期望所束缚?尤其是初学者,如何才能变得善巧?我是指,在实际层面上要如何管理他人的期望,同时又具持想要服务他人、先人后己的发心?

仁波切答:要做到这点非常困难。尤其是对初学者而言,这是一个很困难却又很重要的问题。

我们把初学者称为“初发心菩萨”,意味着我们现在是在修持发心、修心的阶段。这一品是关于警觉、不放逸、正念,这是起始的阶段。这个阶段就如同昨天讲的供养花、果等等,其实都是关于发心,因此并不太关乎实际行为。但这并不意味着你可以做时却不去做,并不是说你应该停在发心这个阶段就好。无论何时,只要力所能及,当然都应该有一些行动,但重点在于培养发心,一再而再地发心。

你问这个问题很好,因为它关联到我要讲的下一偈:“既得此闲暇,若我不修善,自欺莫胜此,亦无过此愚。”寂天多次使用“贡”(goms)这个藏文字,意思是“习惯、熟悉”。修善,即“习惯于善念”。永远不要轻视这样的念头,永远不要认为这只是个一厢情愿的想法,不要认为“这只是嘴上说说,实际上却什么都不做”。那是我们犯下的巨大错误之一,因为我们现代人总是以实际具体、明显有形的成功来衡量自身,然而那些全是幻相,不是真的。

如果你非常深入地思维,实际行为的后果我们从来不得而知。即使是给某个口渴的人一杯水,我们也不晓得这是真的在帮他还是在害他,你给的那杯水或许会害死这个人。如果从那种角度考虑,几乎不可能确知。你当然可以建造一座医院,给许多人提供免费医疗,但是自我、骄傲、只为达成自己目标的绪......这些都可能侵害你,乃至侵害整个菩萨道。对,你是可以当最伟大的慈善家,但也许已经背离了菩萨道。

因此,就菩萨道而言,即使你有冲动想要真的做些什么,哪怕你确实有途径、方法和时间去做点什么,我始终建议初学者坐下来做更多的禅修,做更多真诚的发心,让自己习惯于发心。因为一旦你这么做了,自然而然就会成为最慷慨之人,不再会有精疲力竭的感觉。事实上,这种做法招致了一些怨言:“那些大乘佛教徒做的就只是清谈,他们从未像特蕾莎修女那般建造一座医院”等等。我要告诉各位,在不丹或任何喜马拉雅山区国家,如果你问那些在喜马拉雅山区岩洞里修持菩提心的瑜伽士们,如果给他们一个为穷人建造许多医院的机会,或者是坐在洞中禅修“愿一切众生安乐,愿一切众生离苦”,他们会如何选择?一个好的瑜伽士更可能选择后者;不那么纯粹,参杂了一点修道上的唯物主义,有点沽名钓誉之类的人,或许会选择前者,有这种可能。

但是,一旦超越那个阶段,尽可以给他们克林姆林宫最有权势的职位,他们会欣然接受--不只会接受这个职位,甚至会和你争夺这个位置。他们可能不择手段、不惜一切代价去获取这个职位,但那时他们已经处于不同阶段了。

我们不应认为初学者是一个很可怜无用的阶段;这是最美好的阶段,其实是一切乐趣的所在。

思维这些,非常实惠,且收益非常丰厚。而且,单是你不搅和在其中,这本身已经为世界创造出了很大的和谐。我刚在尼泊尔参加了一场领导力培训。据说泰德·透纳桌上有个牌匾写着“领导,跟从,或闪到一边去。”退开让路其实是件很好的事,许多时候这是非常深奥的善巧方便。给人让路、避开麻烦,既对自己有利,也对其他许多人有利。

学生问:我们死亡时到底会发生什么?在死亡的那一刻或临终过程中,想要证悟的愿望或我们的五蕴发生了什么?我们此生积累的所有知识、获得的智慧与方便又会如何?仁波切答:这是一个非常大的问题,首先我会尝试在大乘的范畴中作答。其实这在刚才说的“修善”这一偈中就有讲到。随着我们熟悉菩提心这个心念,换言之,当我们一再令自己习于平静慈悯时,这意味着只考虑我与我所的比重正在不断降低。是什么令我们如此畏惧死亡?是因为我们认为自己将会失去一切。再三熟悉菩提心的修学会令这个“我”变得非常空洞不实,于是失去“我”、失去或这或那的恐惧就会大幅减少,你变得很平静,非常镇定自若,掌控全局。我可以和大家分享我的一个经历。过去五六年中,我认识的很多人不是正在死亡就是已经死了。每次有这样的事情发生时,就是在告诉我,自己已经活很久了。有那么多人正在死去,包括我的同龄人,也有比我年轻的人。但我注意到一点:那些做过一点止、观等修持的人,甚至那些只是对这方面有些微了解的人,在死亡时都会有所帮助。像是我认识的一个人,他并没有做太多的修持,不过他一直有在上课,也就是说他掌握了部分信息,我必须说他的死亡方式非比寻常。那些信息是救命草,那些信息能起到帮助。当然,我也见过一些死亡方式非常令人赞叹的修行人。事实上,我得坦言我有一个隐忧:我害怕自己死时,或许无法像他们那样镇定,而那会令佛教蒙羞--“对于死亡,他的弟子做得比他好多了。”“他临终时到处乱抓乱挠的。”因为YouTube等各种社交媒体的存在,我非常担心有人会把我四处乱挠、抓着东西不放、舍不得死去的照片拍下来。而那些修行人却做得非常好--我甚至还不是在说那些应该相当熟悉这些事情的不丹人或藏族人,我说的是一些澳洲人、加拿大人、中国人等等,他们的死亡方式非常让人赞叹,令我对佛法的珍贵价值生起信心。再给你一个有点特别的回答。依据密续,死亡时你的心会更独立。目前你的心与世界互动时,必须通过一些翻译媒介--眼、耳、鼻、舌、身--它们会翻译,也会进行诠释,而且会误解。心与世界没有直接的接触,所以当信息回到心中的时候,已经流失许多,已经相当稀释,你可能仅获得0.5%的信息。在临终时,你的心却会变得愈趋赤裸无遮。当你真正死去,也就是六个翻译媒介与你的心意分离之际,你会直接体验对境,这对你会是全新的体验。例如,现在你的心看着这个帐篷,眼睛在做诠释;当你死去之后望着这座帐篷时,它会变得数十亿倍地更红更黄、数十亿倍地更为方正。我只是举例说明而已。死去之后,一切视角都不同了。而那个状况,对那些不习惯、不熟悉心灵力量的人而言,会很可怕。当我们恐惧时,首先会尝试寻找一堵可以倚靠的墙,然后是可躲藏的洞穴,或是能紧握的把手、能藏身的橱柜等东西。同时,你会非常急于寻找。任何把手、任何门都行,甚至是那些只是看来有点像个避难所的地方都行。如果你纵身跃入那些地方,会发现自己处于所谓的“六道”之一。对佛教徒、尤其是对修行人而言,目标不是要找到藏身之处。实际上,不躲藏,让自己赤裸裸的并有所掌控地住于赤裸中才是目标。以上这简短的讲述是摘自著名的《西藏度亡经》(中阴闻教得度)。

学生问:关于仪式、祈祷与戒律,您曾说这一切都将引导我们获至证悟,您解释过用某种特定方式洗手之类的修持。能否举例说明这如何能引领我们获至证悟?仁波切答:这些方法必须同时结合智慧。我整个上午讲的就是这个:世俗谛与胜义谛的圆融、智慧与方便的结合。若无智慧,这些方便法门就无法引向证悟,只会制造出更多的便秘阻塞,制造出分离,会令你付出代价、蒙受损失。倘若是结合了智慧,那么那些方便法就很完美、非常好。就连供一支香也是如此。关于供养的艺术,记得我昨天谈到的茶道吗?还有燃香、仪式等等,印度人极为擅长这些,印度人简直是仪式之王!他们制造出来的那些铃声、那些混乱、燃香等等的那一切,全都如此优美。接着,再加入智慧:香是什么?是一个幻相,只是一个概念而已。至少要有这么多的智慧。不存在好香、坏香,这些不过是我自己的投射而已。以如此的方式,加入那样的智慧。你不会真的以为供佛沐浴,是因为佛有异味吧?你不会真的以为我们供养食物,是因为现在佛应该饿了?这些全都是在修心,全都是修心的训练。之前说过:此时此刻,你可以观想马丘比丘山上的一朵花,然后供养给佛,这能产生福德。基本上我是在谈智慧。因为从智慧的观点看来,我面前这朵花是我的投射,马丘比丘的花同样是我的投射,因为两者同样都是投射,所以两者同样都能积累福德。这样的例子非常多!水也是同一回事,为何去庙里会看到许多水供?那是因为你认为“可以供养水”。水有时可以当作供品,有时可以用作清洗;随着情景不同,水的价值也随之而变。同样的水若出现在马桶里,就被认为是污秽的。这全都是修心,所以要熟悉这样的训练。要习惯于生起善念与善行;若不这么做,就是在自欺欺人,没有比那更大的愚痴了。这是我们早已知晓的,但即使知道这点,若不精进,若不实修菩萨道,必将在死亡来临时感到后悔。而悔恨于事无补,业果唯有自作自受。现在我们知道了菩提心的利益。尽管已经通晓这一切,却不将此方法付诸实修,这就仿佛受到了诅咒或巫蛊,仿佛丧失了心智。是什么样的敌人、什么样的邪恶存在于我心中,令我无法实践菩萨道这个智慧方便道、慈心之道、正念之道?嗔怒与贪欲等敌人,它们并无手足,实际上它们不见得勇敢聪明,却已设法将我变成它们的奴隶。此刻,它们正舒舒服服地驻留在我心中,恣意伤害我,而我却不会对它们生气。我对自己的嗔心不起恼怒,这是怎样的一种安忍?这种安忍真是可耻。就算所有的天人与阿修罗群起与我为敌,他们也无法真的把我投入地狱;而这嗔怒、这贪欲、这愚痴却可以将我瞬间带到地狱。寻常的敌人全都无法长久伤害我--他们或许可以伤害我一两年,伤害我十年或至多一辈子--但住在我心中的这个敌人,却是自无始以来就一直在伤害我。对于寻常的敌人,如果我与他们交谈,给他们礼物,试着安抚他们,和他们沟通,他们或许会转变心意,变得对我友善。但如果我试着与烦恼这个敌人交谈并善待它,结果只会更受其害。这一类敌人一直住在我心中,它们给我带来了这一切,它们长久以来一直用各种不同方式折磨我,它们已然在我心中安营扎寨。既然它们此刻正泰然盘踞在我心中,我又怎能高枕无忧、安然入睡呢?倘若有一个刽子手或地狱牢卒就在我附近,我怎么可能轻松自在、毫无警惕地安处呢?这一品是在讲警惕、不放逸,因此菩萨应该这么思维:直到设法摧毁烦恼这个不共戴天的怨敌之前,我绝不放弃努力。我们在日常生活中若是遇到一点小障碍或敌人,除非已经复仇或摧毁敌人,否则无法安然入睡。当我们赴往寻常的战场时,我们会毫不犹豫地带上武器前往,经受战争带来的一切痛苦折磨;除非获胜,否则决不返乡。有时候我们会在战场上受伤,返乡后会炫耀那伤疤。因此,当一位菩萨留驻轮回、碰到挑战而遭受创伤时,菩萨不应该沮丧,而应视其为产生信心与勇气之因。

▽ 视频合集更新 ▽